VRゲームで三人称視点がマイナーなのは「主人公が"他人"になってしまう」から

ふつうゲームをプレイする人は、手元のコントローラを通して平面のモニターの中にいる主人公を操作することに疑問を抱かない。俯瞰視点でマリオをジャンプさせるときも、主観視点でマインクラフトでダイヤモンドを掘るときも「そういうもの」として受け入れられている。

一方、VRゲームでは「画面に映るキャラクターを操作する」ゲームはかなりの少数派で、ほとんどは主人公の一人称視点を採用している。いったいなぜVRゲームでは三人称視点が少数派なのか、そもそもVRゲームの主人公とはなんなのだろうか?

平面のゲームとVRゲームの違い

平面のゲームと比べた際のVRゲームの特徴は「(1)プレイヤーの視界をまるごと覆うことで視野におけるCGの情報量を増やし、没入感を強める」「(2)プレイヤーの身体の動きを仮想世界に反映することで、自分が仮想世界に存在している実在感をもたらし、能動的に活動可能であることを示す」の2点だ。

上記の2つを満たすことで何が得られるかといえば、プレイヤーはゲームの世界のキャラクターのひとりになるわけだ。身長150~180cmの人間としてゲームの中の世界を見回したり歩き回ったり、机の上に置いてあるコップを持ち上げたり両手武器を振り回したりできる。

ただ、平面のビデオゲームにおいても一人称視点(ファースト・パーソン)のゲームでは似た思想に基づいてゲームが作られてきた。一人称視点のゲームはプレイヤーがゲームの世界のキャラクターの一人の視点から世界を見て、世界に干渉するものである。一人称視点の思想の根っこは"等身大の視点"と言い換えてもいい。そのためVRゲーム開発には一人称視点のゲーム開発のノウハウが多分に流用可能である。

一方、三人称視点はプレイヤーが他者としての主人公を操るものだ。はっきり言えば三人称視点のゲームにおける主人公はラジコンと同じである。三人称視点のゲームでは主人公とプレイヤーが別々の存在であり、主人公とプレイヤーの関係性は重視されない(この関係性を利用したメタフィクションもある)。

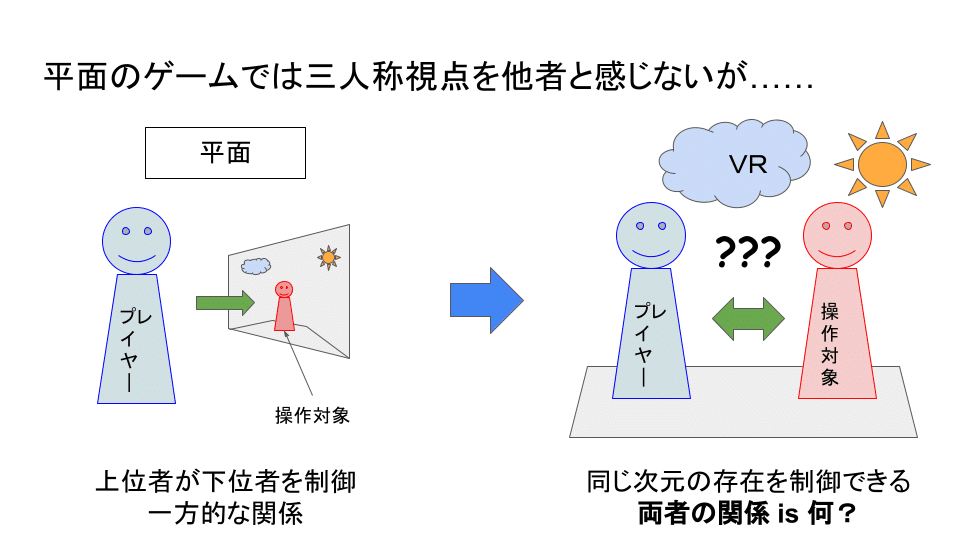

あえて意味付けをするならば、三人称視点のゲームでは現実世界に存在する上位者のプレイヤーが平面のモニターの中でのみ存在する下位者のプレイヤーキャラクターを制御する上から下への一方的な関係といったところだろうか。

しかし、三人称視点のVRゲームではプレイヤーと操作対象が同じ空間に対等に存在するので、「プレイヤー自身がVRを通して世界の中に存在しているのに、なぜプレイヤーとは別に主人公を名乗る人物がプレイヤーの目の前にいるのか?」「なぜ自分自身とは別人である"主人公"しか世界に干渉できず、ゲームをプレイしているプレイヤー自身はVRの世界に干渉できないのか?」という問題が出てくる。

VRゲームの三人称視点の分類

以上の問題により、VRで三人称視点を採用したゲームはかなり少ない。また、プレイヤー自身が主人公という作り方もあって「VR発のオリジナルIPで有名な主人公」というのもあまり挙げられない(VRにおいてキャラクターとは他人でる)。しかし、少ないということはいくらか存在するということだ。これを三つのパターンに分類した。

(1)大いなる存在型

プレイヤーは何らかの形で大いなる存在であり、小さくてか弱い主人公を手助けすることで主人公の目標を達成させることが目標となる。これの代表格は『ASTRO BOT: RESCUE MISSION』(以下、ASTRO BOT)と『MOSS』であろう。どちらも小さくてかわいらしい操作キャラクターを巨人のごときプレイヤーが操作して導く内容となっており、プレイしていくうちに小さくてかわいらしい操作キャラクターが愛おしく思えてくるのが重要な魅力となっている(なお、キャラクターはコントローラのスティックとボタンでラジコンのごとく操作する。普通の三人称視点ゲームと同じである)。

ASTRO BOTの主人公Astroはゲーム内でプレイヤー自身も何らかの巨大ロボットであることが描写されている。MOSSではゲームの世界が本の中であり、プレイヤーはその本の読者として本の内容に干渉できる様子が描写されている。ただ、それ以上にプレイヤーの存在の正体について踏み込んだ内容にはなっていない。2022年に発売予定のMOSS 2ではもう少しツッコミがあるかもしれない。

このジャンルで欠かせないのは、プレイヤーは三人称視点で主人公を操るにしてもただの傍観者ではないことだ。VRの中の世界はまるでミニチュアのようで、プレイヤーは大いなる存在として両手や頭を使ってミニチュアと主人公に直接触れたり助けたりすることができる。そして主人公から感謝される。こういった相互作用がプレイヤーと主人公の間の絆を深めてくれるのだ。この相互作用がなければただたんにVR空間でラジコンを操作するだけの味気ない体験として終わってしまうだろう(Oculus Riftローンチの『Lucky's Tale』はこの失敗を犯していた)。

(2)バディ型

これは数があんまりないが、プレイヤー自身は積極的な行動がとれないのでゲーム内の代理人に代わりに行動してもらうものだ。この分類を思いついたきっかけは『Last Labyrinth』で、プレイヤーは車いすに拘束されており、言葉の通じない少女と協力して脱出ゲームをクリアしなくてはいけない。この場合、少女も非力である点がミソだ。バディが筋骨隆々のたくましい戦士であれば「俺は無力だからお前がなんとかしろや」となってしまう。「この人物と協力しなければいけない」と思わせるシチュエーションはけっこう難しいのだ。

なお、『Last Labyrinth』には元『ICO』開発スタッフが関わっていることでも知られる。ほかにも『人喰いの大鷲トリコ』の開発スタッフが作ったVRゲーム『MARE』もとてもICOっぽいコンセプトをVRで再現しようとしている(筆者としてはコンセプトが一貫しない行き当たりばったりなゲーム体験のためあまり好きではなかったが……)。ICOフォロワー系VRゲームは今後も定期的に出てくるものと思われる。

(3)無色透明型

プレイヤー自身が何者であるかはさして重要ではなく、VRの空間の中でプレイヤーと「プレイヤーにとって望ましい人物」が一緒に過ごすことが重視されるVRゲーム。率直に言えばデートシム(もっと古めかしい言い方をすれば、恋愛シミュレーション)。

VRゲーム黎明期の2016年にリリースされた『サマーレッスン』や『サマーレッスン』で、「女子高生」という属性の女性と過ごすことが魅力的であるという前提のもとで作られたゲームである(VRカノジョはアダルトゲームなので厳密には女子高生ではないが、ほぼそういうものとして扱われる)。どちらもプレイヤーは家庭教師という仕事として女子高生というキャラクターと関わることになる。

このジャンルは対象が主役なので、プレイヤーはほぼどうてもいい。別に対象も女子高生である必要はなく、プレイヤーにとって好ましい存在で隣で過ごしたくなるようであればよい。ただ、「プレイヤーにとって好ましい存在」が何なのかという問題がある。これが「すごく有名なIPの世界」「漫画の主人公」とかでもいいけど、キャラゲーのVRはアミューズメント施設で簡単なものが一時期置かれるのが関の山だ。とりあえずVRを所有する男性にアプローチしようとすると「魅力的な女性」が最大公約数になることは間違いない。ただ、日本発の2タイトルのフォロワーが中国や韓国から数えるほど出てきたものの、その後に続かなかった。VRで人間味のあるキャラクターを作るのはとんでもなくコストが高いからであり、VRの市場規模では採算が取れないからだ。

今後のVRの三人称視点への所感

筆者としては、(2)無力型が今後の三人称視点ゲームとしてブームが起きると考えている。なぜなら、ゲーム開発者はICOっぽいゲームが好きだからだ。ICOっぽいの定義はまちまちだが、特徴の一つとしては「非言語コミュニケーションによる他者との意思疎通」がゲームメカニクスの核になっていることは間違いない。VRはプレイヤーの身振り手振りだけでもかなりの情報を伝達することができる。とはいえ、非言語コミュニケーションに限れば意思疎通する相手がNPCである必要もないので、「風の旅ビト」っぽいVRゲームが出てくるほうが先かもしれない。

(1)大いなる存在型については、あまりにもASTRO BOT RESCUE MISSIONとMOSSの出来が良すぎるのであれに匹敵するものを作ろうと思うと難しいだろうなと思った。ただ、プレイヤーが何者なのかを利用すれば優れたナラティブが体験できるVRアドベンチャーができそうな気はする。個人的には『OneShot』のようなメタフィクションアドベンチャーをVRでやってみたい。『Down The Rabbit Hole』『Ghost Giant』なども注目しておきたい。

(3)の無色透明型については、先述の通りVRで等身大のキャラクターを描写しきるコストが高すぎる問題がまとわりつく。たしかにVRゲームが出てくる前に想像された未来は「VR空間で架空の女の子と付き合う」的なものだったが、実際に訪れたのは「VRChatで女性アバターをまとった男性プレイヤー同士が砂糖を自称してカップルとしてふるまう」ことだったのだ。ゲームのNPCよりも人間のほうが安い。

また、日本では一人称視点のゲームが受け入れられたのは2010年代のことなので、若年層は違和感なく受け入れられるもののそれ以上の年代のゲーマーでは一人称視点の体験に抵抗のあるゲーマーも少なくない。一見ニッチな需要でも研究しつづければ黄金パターンを発見できるかもしれない。

いいなと思ったら応援しよう!