函館/ヨコハマ

函館市の歳入規模は1400億円ほど。人口は28万人弱です。一方、横浜市のそれは額1兆 6000万円以上。人口は370万人程。

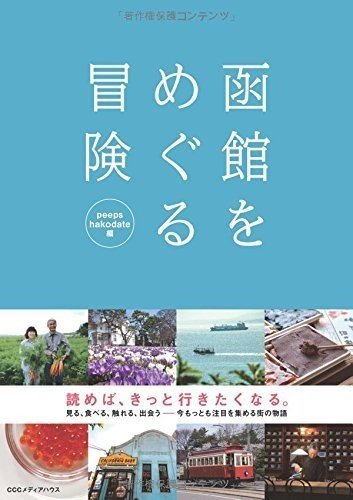

でも、この本(「函館をめぐる冒険」)に描かれているほどの情報をヨコハマはつくりだせていないと思っている。

もちろん量的に店舗数などでは圧倒的に横浜市に分があるんだるけれど、ヨコハマは、質的に「この本」一冊分の物語を紡ぎだすことができているのかどうか。ヨコハマの港近くに四代暮らした商売家に育って、そして、脳出血に倒れるまでは足しげく函館に通っていた僕の感想。

五島軒のデミグラス、トラピストのバター・クッキーみたいな開港地のイメージのものだけでなく、千秋庵(総本家)は、どら焼きや山親爺(瓦煎餅)だけでなく、なんとも品良しな上生菓子がいい。そんな店は、370万人都市であるはずのヨコハマには一軒もない(10年以上、リハビリ散歩で横浜市内を歩き回った僕をして思い当たるところがない)。ラーメン、ハンバーガー、カレーだって、函館の方がレベルが高い。ヨコハマに豊富なのは、ビジネスとしてのブランド商売な「食」。チェーン店なラーメン屋さんとかね。

(函館には「味」技能な個人店を支えるお客さんがいらっしゃるということなんだろう)

あの「尾道」が未来への息吹を感じさせる一方で、空き家問題に悩むように、函館だって傷だらけです。でも、旧家の建物をリノベしつつワークショップを立ち上げても、そのワークショップのみなさんが、その家の「形」ではなく「質的な記憶」を継承しようとする。市井の人々が、自然にそういうことを大切にしている。

そして、若い人々も何かを始めている。面白いし、興味深い。

例えて言うなら、食い過ぎで糖尿病で高血圧なのがヨコハマなのでしょう。だから、僕がそうだったように、脳卒中をはじめとした循環器系の病気で、ある日、ボキっといく。

ヨコハマは大量生産・大量消費時代の優等生。でも知価(情報)生産においてはとてつもなく貧弱。それなのに借金と人口だけは肥満のレベル。しかも、建物も東京製なら、映画やテレビから発信されるイメージも東京製。かつての「ハマトラ」でさえ、東京の雑誌の仕掛けです。「虎の威をかる」に気がつかないまま、自分たちの街文化を育むこともできず、育もうとした人々にも冷たかったのだろう。でも、知価(情報)生産は資本力や消費力でどうこうなるものではないし、文化を育むのには百年単位の時間を必要としする。これからの巻き返しは不可能…かな。

これからのヨコハマと函館を比較しながらみていると、知価(情報)生産時代の都市振興のあり方が鮮明になっていくはずです。函館市役所は有り体で、ことさらに行政施策に優れているわけではない。公立はこだて大学もなんだかピントがずれているし、もちろん新幹線が起爆剤になるわけでもない。

でもね。そんなことより「私立の街づくり」として函館の市民のみなさんに21世紀型の可能性はある。

たぶん、もうすぐ目に見えて結果が現れ始めると思う。岩手の盛岡がそうであるように。

「函館をめぐる冒険」peeps hakodate 編 (「peeps hakodate」は函館のローカルマガジンだそうです) CCCメディアハウス 刊