水をながめる

平日の昼間にひとりでいるのがさみしいから、水族館にきてみた。

ひとりで来ていたからイルカショーの席で待ってる間、話し相手がいないしもったいないかなと思ってギリギリに戻ろうと思いほかのところを見て戻ってきたら、満席になってしまっていて結局入場できなかった。

浮かれている子ども。アイス買いたいとねだる子どもを、一生懸命やさしい言葉で、座れるところがないからここではやめとこうねと違うところに連れて行こうとする父親。

カメラを持って歩いている若いひとりの女がカメラにうつすのは水族館の魚、子供連れの男や女がうつすのは水族館の魚を楽しむ子どもだ。

夏休み中の水族館の中はどこも人が多くて、いつの間にか誰も使わない、順路でもない裏口の階段のそばまで来てしまう。ひとりだし順路通りに行く理由もないのでその階段を使って気になる場所に移動する。

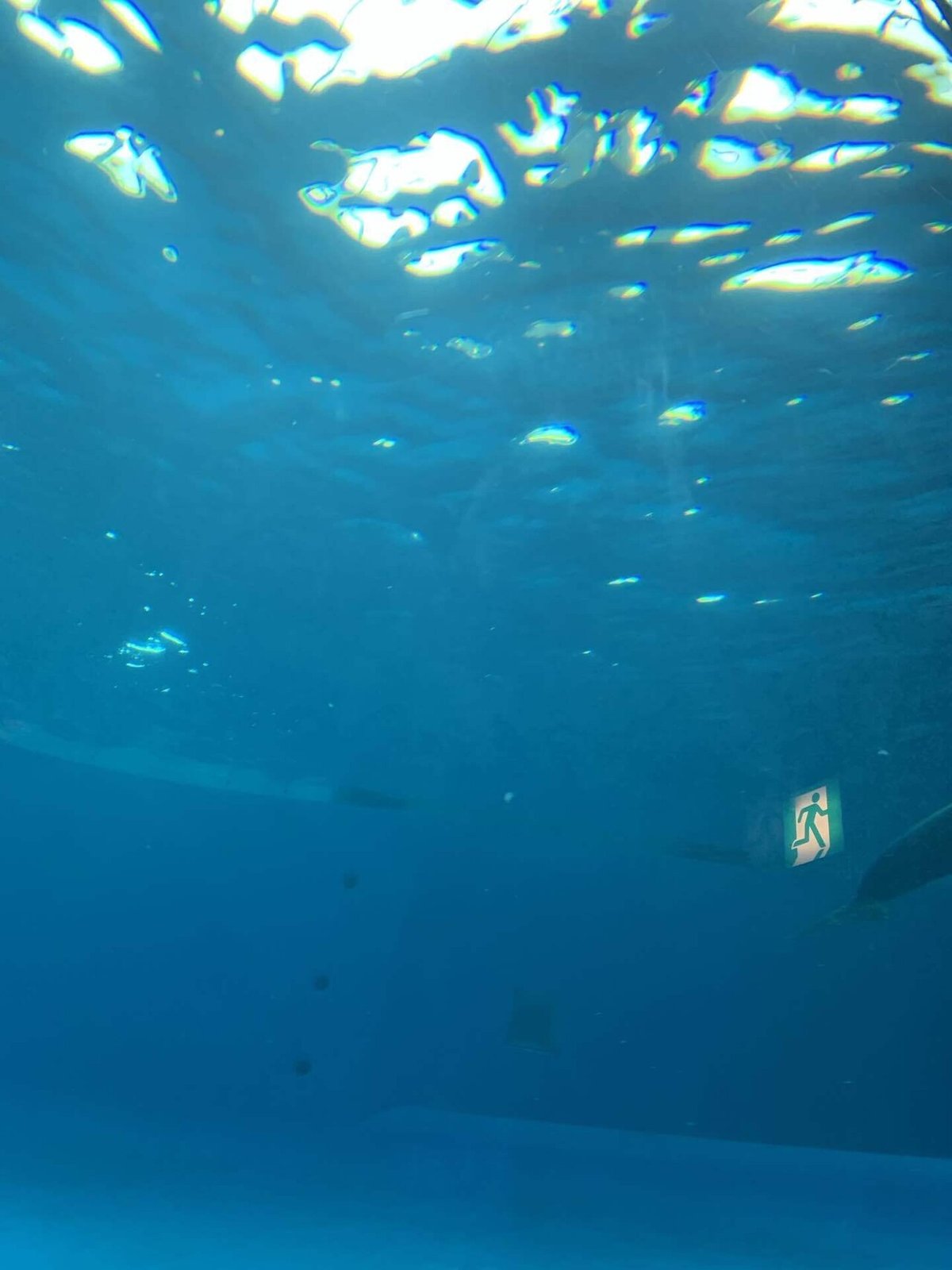

青く暗い地下の空間から水槽を見あげたときに見える水が受ける地上の光、その水色の膜が、夏の朝、横になりながら日差しを遮るために腕を伸ばしてかざした、紺色のブランケットが作り出した光と色に似ている。

明るい声の水族館のお姉さん。よく言いつけを守り言いなりになってくれるイルカ。

ふと、ひとりで水族館に来たのははじめてだったことに気づく。ひとりで水族館に来てみておもったのは、私は意外と全部の水槽を見ようとはしないということ。人が群がっていたりずっと続いている中のいくつかの水槽は、見なかったり、ひとつだけみたりしてすぐに進んだ。地下の、大きな水槽はたとえほとんどの時間が水しかうつっていなくても、たまにイルカが通るのをちらと眺めながらずっといた。わたしは目の上まで張り巡らされた水を見にきているのかもしれないと思った。

「バンドウイルカの体」という掲示板を熱心に見つめながら、バインダーにはさまれた紙に何かを書き込む小学校3年生くらいの少女。夏休みの宿題かなにかだろうか。

ふと、この大きな水槽が割れて、水が流れこんだら大変だろうなと思う。ポニョを思い出す。私たちは水にまみれて、水の流れにまかせた小さい魚や大きい魚は流れてきて、隔絶されていたふたつの空間が一体化してしまった。息の続かないたくさんの人たちの横をイルカがおもしろそうに横切る。必死のアナウンスも、水に遮られて届かない。

水族館に来て2時間くらいしたら、あとは満足してしまったので海を見ながら帰った。すがるように水族館に来たのははじめてだった。浜にいる人たちは日焼けしちゃった〜なんて私が言っているのと比べものにならないくらい焼けてた。海が近くにないから水族館をつくるのか、海が近くにあるから水族館をつくるのか。ここは海があるタイプの水族館。海のそばは、風で体がべたべたになる。風は私の横を吹き抜けていかずに、体にしっかりぶつかっていく、その証拠にべたべたを残していくのだ。音はうるさくて、他の音をかき消して、私のくだらない不安をかき消して、海のことしか考えられなくさせる。なにしろ、天気が微妙なときの海は、変に荒れていて、現実とかそれどころじゃなくて、目の前の危険さに不安をあおられるから、心がざわめいて、私はさらわれてしまう、とか考えているうちに、いろんなこと忘れてしまう。海は、かなわない、と諦めてしまうほどに大きいから好きだ。

ここよりも少し南に行ったところの浜で、遊泳禁止の区域に入った20代の若者ふたりが今月波にさらわれたそうだ。朝。その日の夜予定していた花火大会は開催を見送るかどうかギリギリまで迷っていたが、結局決行したらしい。

ひとりで浜には降りていかなかった。結構歩くと長いし、ひとりで行く必要は無いと思ったから。上から眺めた。生臭い、と思った。でも気持ちよかった。またいつかひとりでなく来たとき、怖くて大すきな海に少し怯えながらも足をじゃぶんとつけて、波にふれたことに人と笑ったりしたいのだ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?