古いアイルランド語を辞書で引く

こんにちは。久しぶりに単発記事を書きます。

情報化して久しい我々の社会ですが、たまに「ネットで調べればたいていのことはわかる」みたいな言葉を聞きます。

最近も某小学生Youtuberが「漢字はググればいい」と発言したとか。別にその子に思うところがあるわけではないですが……。

世の中必ずしも「ググればわかる」ことばかりではなく、ジャンルによってはググっても情報が無かったり、あるいは逆に嘘情報が出てきたりします。神話・伝説関係も、誤った情報が拡散され、再生産されやすいところだと思います。だからこそ普段から、しっかり調べて情報発信するよう心掛けています(必ずしも実行できているとは限らない)。

私は普段からアイルランドの神話を翻訳しており、原語を辞書でひいて調べるのですが、「これってググれば出てくるような情報じゃないよなあ」と、ふと思いました。じゃあどうやって調べるのか?というと、知識さえあれば可能ではあります。以下にもう少し具体化して話していきます。なお、以下で使う専門用語の訳語は、あくまで自分が勉強するときにこう訳していた、というだけなので、他に定訳がある可能性があります。

1.辞書

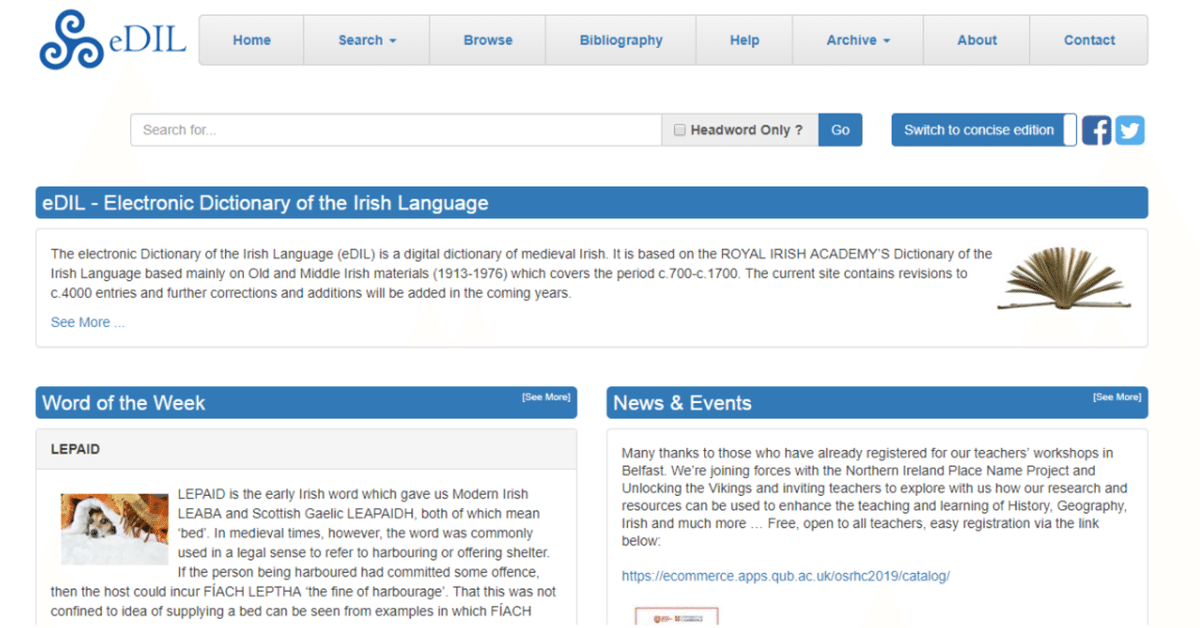

まずはツールの話です。私が使用しているのは古期・中期アイルランド語の辞書であるRoyal Irish Academyの "Dictionary of the Irish Language" の電子版です。eDILと略されることが多いので、以後eDILと称します。

例によってこれも英語なんですが、そこはどうか我慢してください(笑)

さて、このeDIL、フリーワード検索や詳細検索、意味からの検索(英語)、また紙の辞書と同じアルファベット順の表示機能(さらに絞り込み)もあるので、辞書としての機能をしっかり備えています。

古いアイルランド語はスペルの自由度がかなり高いので(少なくとも現代の日本語や英語と比べては)、用例が必ずしも辞書形と一致してはいませんが(むしろその方がまれ)、eDILは多数の用例を収録しているため、そのうちどれか一つでもヒットしたものが表示される仕組みです。

2.とりあえず検索してみる

じゃあこれで検索すればすぐにわかるのか?というと、そうだったらよかったのですが、そういうわけでもありません。

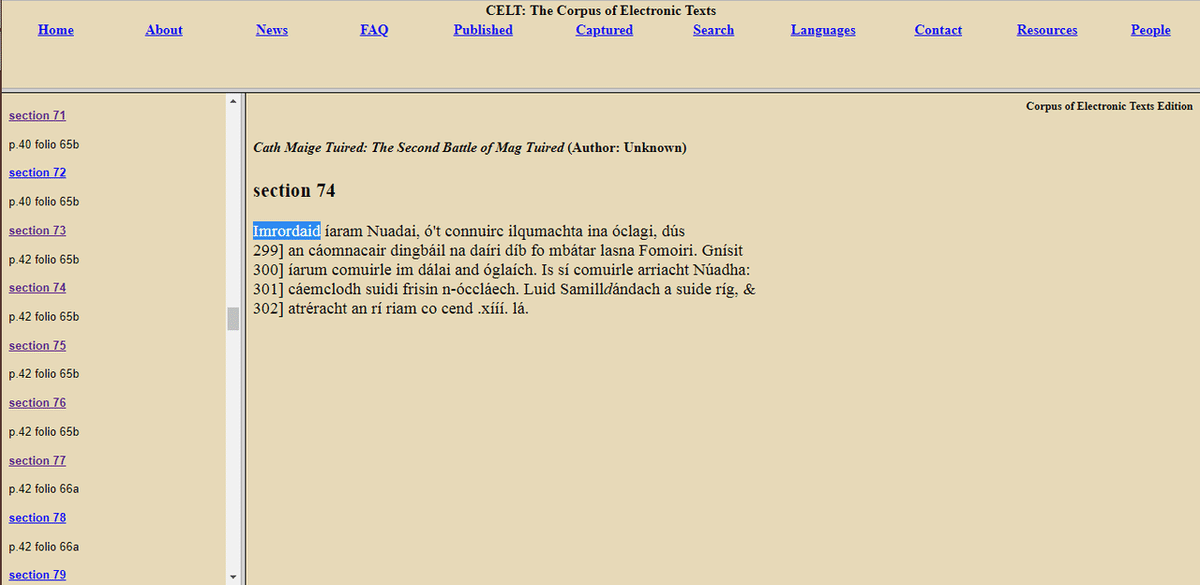

例として、私が今翻訳している「マグ・トゥレドの戦い」を使ってみましょう。「マグ・トゥレドの戦い」はアイルランドのCork大学提供のデータベース "CELT: The Corpus of Electronic Texts" を使用しています。

例えば、最近訳してたところなので、sction 74をみてみましょう。

この文頭の "imrordaid" をさきほどのeDILの検索ワードに入れて、そのまま "Go" のボタンを押してみてください。

すると、"Your search returned 0 result(s)." というメッセージが表示されるはずです。つまり、見つからなかったということです。

先述のように、用例が当たれば、何かしら表示されるわけですが、この場合、今検索した用例は、一件も登録されていなかった、ということになります。これは色々な制約があるため、仕方ないことではあります。しかし、この程度で諦めていたら、到底翻訳などできません。ではどうするか?

3.アイルランド語の知識が要る

前置きのところで「知識さえあれば」と書きましたが、それはつまり調べようとする言語、この場合はアイルランド語、の知識のことです。

そりゃ、英語を調べたければ英語の、フランス語を調べたければフランス語の知識が要るわけで、アイルランド語の場合も同様です。英語は語形の変化がほとんどないですが、フランス語は人称による動詞の変化があり、辞書を引くのもたいへんです。

アイルランドの神話の多くは中期アイルランド語で書かれているわけですが(因果関係から言うとむしろ、多くのテクストが書かれたために言語が発展し、言語段階が変わったため中期アイルランド語という形になった、という方が正確なようです)、中期アイルランド語の場合、さらに格変化(ラテン語と同じように)があったり、動詞や前置詞の変化(なんと前置詞も人称変化します)が独特だったり、スペルの振れ幅が大きかったりするので、フランス語より大変だと思います。

いま検索しようとした "imrordaid" について言うと、まずこれは動詞です。なぜ動詞とわかるかと言うと、慣れです。ということを言っても身も蓋もないので、説明を試みます。

3.1.統語

実はアイルランド語の統語(語順とかのこと)は、多くの方にはなじみないものです。というのも、アイルランド語はVSO型です。これは高校英語の文法でやる話ですが、Vは動詞(Verb)、Sは主語(Subject)、Oは目的語(Object)です。世界の言語はこれら文の要素の語順によってさまざまに分類されるらしく、日本語はSOV型、英語やフランス語はSVO型を基本としています。アイルランド語の場合、文が動詞から始まるのが基本形、ということです。まあ、世の中にはそういう言語もあるんですね。なので、アイルランド語の文頭にある単語は、動詞であることが多いです。これが理由の一つ目です。

3.2.語根と動詞接頭辞、音韻の変化

古期アイルランド語を学ぶとき、動詞については必ず語根の話がなされます。これを抜きにしては、動詞の分析が不可能だからです。

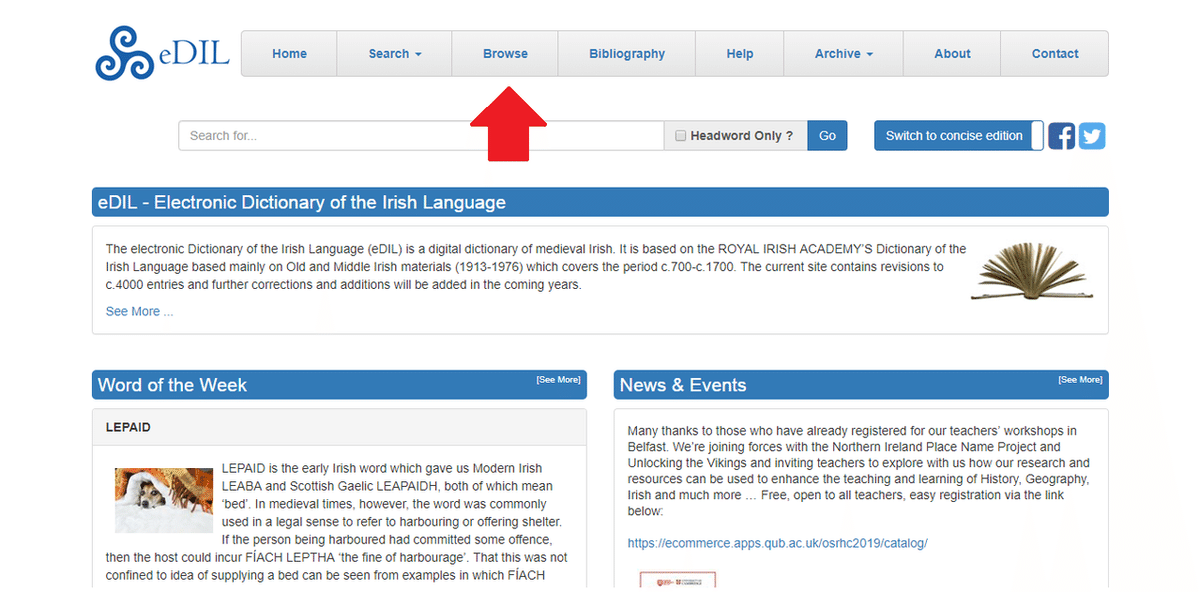

語根とは何かというと、実は私もうまく説明はできないんですが、語幹の原材料のようなものらしいです。「原材料」という言い方をしたのには理由があります。一つ例を見てみましょう。eDILで "do-beir" という語を調べてみます。

これのメインの部分の頭に "*to-ber-" と書いてあるのが見つかるかと思います。これがdo-beirの語根(*がついているのは、言語学で言う再構形、つまり推定された元の形だから)です。do-beirの語幹はdo-beirです(つまり見出しの形は語尾なし。ちなみに見出しは三人称単数形です)。これを見ると、語根と語幹が一致していないのがわかりますね。先ほど「原材料」という言い方をしたのはこういうわけです。この語根が一つ以上集まり、ある種の規則に従って変化した結果、語幹を形成します。

アイルランド語動詞は接頭辞の有無によって二種類に分類できます。先ほどの例で言うと、"do-" が接頭辞です。一つ目の種類が、接頭辞がない(つまり語根は語幹を形成する一つのみ)のものです。これを単純動詞 (simple verbs) といいます。例えば "beirid" がそれにあたります。

このbeiridとdo-beirを見比べてみると、(-)beir-となっているところがそっくりですね。それもそのはずで、実はbeiridの語根はber-です。do-beirの語根がto-ber-なので、つまり同じ材料からできているわけですね。なおbeiridの場合、do-beirとはことなる活用をするので、三人称単数形がbeirではなく、語尾がついてbeiridとなっています。

さて、もう一つの種類は反対に、語根が二つ以上あり、接頭辞をもつ複合動詞 (compound verbs) です。先ほど挙げたdo-beirなどがそうです。単純動詞と複合動詞の区別は簡単で、辞書形で - で二つの部分に区切られているのが複合動詞です(なお - で書かないこともあり、実際には省略され、結果区切りがないことも多い)。

ところで、こちらの動詞を見てください。

語根が "*to-ad-com-icc-" とありますね。これは語根が4つの要素から成るということです。しかし辞書形を見てみると "do-acmaing"、つまり接頭辞は "do-" 一つです。

実はアイルランド語では、最終的に接頭辞になるのは頭の一つだけで、それ以降の部分は全て一緒くたになってしまいます。これが厄介を引き起こします。なぜかというと、場合によって接頭辞がさらに付け加えられるからです。例えば否定や疑問は接頭辞の付加によって表されます。否定接頭辞は "ní-"("í" は "i" に長音記号がついたもの)、疑問接頭辞は "in-" 、否定疑問が "innád-" です。他にも、接続詞の中に、接頭辞としてくっつくものがあります。

こういうものがくっつくと、形が変わってしまうわけです。そのときの変化の仕方というのが、アイルランド語独特の音韻法則に従って行われます。つまり、実際に辞書で調べたかったら、この法則がある程度分かっていないといけないわけです。そしてその法則は、「習うより慣れろ」的な部分が大きいと思います。

3.3.absoluteとconjunct、independentとdependent、deuterotonicとprototonic

上記の話と関係するのが、ゲール諸語(アイルランド語はゲール語とも呼ばれる、ゲール諸語のひとつ)独特の概念(たぶん)であるabsoluteとconjunct、independentとdependent、deuterotonicとprototonicという三組の対立概念です。これら三つの概念は複雑に絡み合っているので、一度説明した後、図で整理します。

まず、absoluteとconjunctについて。これは、私は「絶対形」と「結合形」と訳していたので、以後そう呼びます。アイルランド語動詞で、接頭辞が存在する形(単語が元から含む場合と、否定接頭辞のように後から付加される場合の両方)を結合形といい、そうでない場合――つまり語根一つだけの動詞で、さらに後から否定などの接頭辞もくっついていない形――を絶対形といいます。用例がどちらの場合かによって活用語尾が変わり、例えば先述のbeiridは絶対形の三人称単数形で、これに否定接頭辞ní-がつくと、同じ三人称単数でも結合形なので、ní-beirとなります。なお、do-beirのような複合動詞は、元から接頭辞を持っているので、必ず結合形になります。

ところでこの形、上述のdo-beirと、-beirの部分が同じですね。実は、アイルランド語の活用は、いろいろな活用の種類(日本語で言うなら上一段活用とかサ変とか)ごとに、活用語尾の系統が絶対形か結合形かによって異なります。同じ活用の種類、同じ人称・数、同じ時制・態・法でも、接頭辞のありなしで語尾が違う、ということです。ややこしいですね。ní-beirとdo-beirの場合、同じ活用の種類で、なおかつどちらも接頭辞を持つ(すなわち結合形)なので、三人称単数の語尾が同じなわけです。

さてここで、independentとdependentの概念をぶち込みます。これも「独立形」と「従属形」と訳していたので、そう書きます。この二つは単純で、元々単語が持つ接頭辞以外に余計な接頭辞(否定の接頭辞ní-など)が付加されていないのが独立形で、付加されていれば従属形です。beiridは、絶対形で、かつ独立形です。一方でdo-beirも絶対形ですが、do-があるので結合形です。

最後に、deuterotonicとprototonicについてです。これは「第二強勢形」と「第一強勢形」と訳していました。まず先にアクセントの話をすると、アイルランド語の単語は基本、第一音節にアクセントがあります。しかし動詞の場合、接頭辞(つまり - で区切られた部分の左側)にアクセントはなく、その次の部分(- の右側)の第一音節にアクセントが来ます。do-beirでいうなら、-beirにアクセントがあります。この場合、単語の第二音節にアクセントがあるので、「第二強勢形」と呼べるわけです。

一方で、このdo-beirにさらに否定の接頭辞ní-がつくと、ní-do-beirとはなりません。なぜなら、上述のように、接頭辞は全体の中で一番の頭、つまりこの場合ní-だけだからです。その代わりに、"ní-tabair" という形が出来上がります。do-beir(語根はto-ber-)が一つにくっついて、法則に従って変化した結果、"-tabair" という形になったわけです。この形だと、単語がもともと持っている要素の、第一音節(ta-の部分)にアクセントがきます。do-が接頭辞の位置を譲った結果、そこにアクセントが来るわけです。それゆえ、この形は第一強勢形と呼べます。

この対立概念は、複合動詞のみに当てはめます。複合動詞に、元から持っているのとは別の接頭辞がついていないの(つまり独立形)が第二強勢形、ついているの(つまり従属形)が第一強勢形、ということです。ここまでの説明を整理します。

まず、単純動詞と複合動詞という動詞の種類の違いがあります。これは語根の数で決まります。そして元から持っているのとは別の接頭辞が付加される場合を従属形、そうでなく何もつかないばあいを独立形といいます。そして単純動詞の独立形が絶対形で、それ以外――すなわち単純動詞の従属形、もしくは複合動詞――は結合形になります。そして複合動詞の中では、独立形だと第二強勢形、従属形だと第一強勢形となります。

以上の説明を表にまとめると、以下のようになります。

3.4.オーグメント

以上で動詞の話は終わりだと思いましたか? 残念ですが、まだ続きます。それはオーグメントという概念です。

オーグメント(Augment)という語は、「付け加える」というような意味で、今話題になりつつある「AR」(Augmented Reality)のAはこれです。アイルランド語の「オーグメント」現象では、以上の説明とは別に、さらに一つ余分な音節が付加される現象を指します。つまり今までのとは全然別の話です。

オーグメントは、過去や完了などの意味を、元の語に付加します。形として最も多いのは "ro-" という音節で、これが動詞の頭にもつくし、中に入ったりもします。オーグメント現象は、古期アイルランド語に比べると中期アイルランド語で圧倒的に多くなります。過去を表す(かつての)スタンダードな方法は、語幹に "-s" や "-t" などの音が付くものでしたが、中期アイルランド語ではそれを上回る勢いで、オーグメントによって過去を表すようになっていきます(両方が同時に起こっている場合もあり)。

4.実際に使ってみる

さて、長々と説明してきましたが、以上のように動詞が複雑な体系的変化を起こすということを知っていなければ、目前にした語形が何形なのかわかりません。そうすると、元々の語形を推測することもできないのです。元々の語形が分からなければ、辞書を引くこともできません。

ここまでの知識をもって、最初に出した例である "imrordaid" に立ち戻ってみましょう。この語は、実は一目見て動詞と推測できるのですが、その理由の一つが "im" の部分です。アイルランド語の主要な動詞接頭辞の一つに "imm-" というのがあり、その二重の "m" を一つ省略したのがこの形なのです。理由のもう一つは、その直後に "ro" という要素があることです。これは先述のオーグメントです。つまり、この "ro" を取り除いた "imrdaid" という形にオーグメントがくっついているわけです。ここまでわかれば、あとは "imm-r"で始まる動詞を探せばいいだけなので、eDILの "Browse" のところにこれを入力して、上から順にみてみれば、 "imm-rádi" というのが出てきます。これが正解です。

ちなみに、オーグメントなどで音節が増えると、中間の音節が潰れるように消える現象があります。語中音省略(syncope)と呼ばれる現象です。imrordaidの例を使って模式的に説明します。原形がimm-rádiで、imm-の後にro-が入ってきます。するとimm-rorádiになりますが、ここでアクセントのある音節(ro-)と最後の音節(-di)の間の音節(-rá-)に語中音省略が適用されます。すると母音だけ消えてimm-rordiとなります。あとはmが消えたり、語尾が変化したりしてimrordaidになる、という理屈です。

5.音韻規則と関連するスペルの振れ幅

5.1.軟音

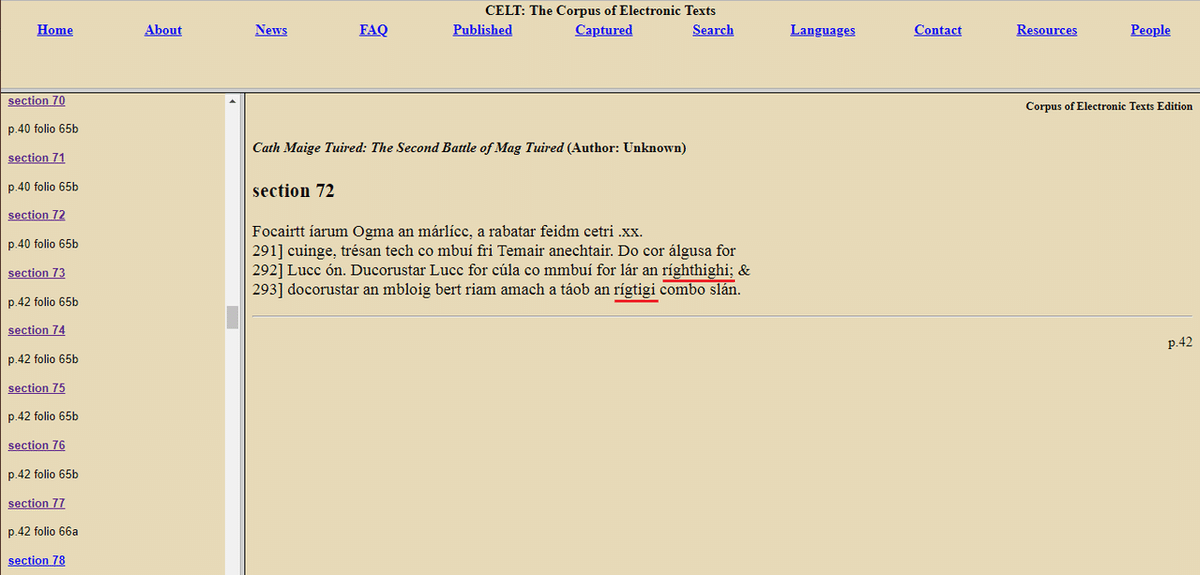

次は「マグ・トゥレドの戦い」のsection 72をみてください。

赤線を引いた二つの単語 "ríghthighi" と "rígtigi" に注目してください。なんとなく似てると思いませんか?(思ってください)

実はこの二つは全く同じ単語、全く同じ格(属格単数形)です。しかしやたらと長さがちがいますね。よくみると、一つ目の方は、二つ目の形の、"r" 以外の全ての子音に "h" がくっついているのがわかりますね。

以前、アイルランド語の軟音について少しだけ説明したことがあります(参照:「アイルランド語の発音とアイルランドの異教的伝承の固有名詞表記について」)。軟音とは、ほぼ全ての子音に対して存在する、標準の音価よりも軟らかい、あるいは弱い音です。例えば b の軟音は、英語などの v の音にとてもよく似ています。

古期アイルランド語では、軟音を表す際、一部の子音(c, t)のみ h をつけて表し(ch, th)ます。しかしアイルランドの神話の多くが書かれた中期アイルランド語では、その範囲が拡大します。そして上記のように、二つの軟音 g もまたhがついているのが、一つ目のものです。

ではなぜ二つ目のものは全部 h がついていないのかというと、そこがアイルランド語の厄介なところで、アイルランド語は後に整備されるものの、この時点ではまだ到底正書法が決まっていないため、スペリングのルールがだいぶゆるいのです。しかも軟音の h については、ちょうど移行期にあたるため、つける例もあればつけない例もあります。このテクストの著者は、やたらと色々なスペリングを織り交ぜて書いているように感じますので、以上のようなことを知っていて、わざとやっているのかもしれません。

5.2.アクセントのない母音

同じsection 72の、赤線を引いた二か所をご覧ください。"ducorustar" と "docorustar" という、よく似た二つの単語があります(ちなみに動詞です)。これもまたほぼ同じものですが、これをeDILで探してもヒットしません。かわりに、"-ru-" のところを "-ra-" に変えた "docorastar" または "ducorastar" を検索してみましょう。すると "do-cuirethar" という単語がヒットします。これが原形です。

なぜ a と u が可換のように扱われているのでしょうか。それは、アイルランド語の母音の発音に原因があります。アイルランド語では、基本的に第一音節にアクセントがあります(動詞の場合、上で説明したように、接頭辞の次の音節なので、上記の例では -co- が強勢音節)。そして、アクセントのない母音の発音は、なんと全て同じになってしまうのです(これも前出の記事で書きました)。

アイルランドの神話の多くが書かれた中期アイルランド語では、発音が同じならば別の母音で書いてもいいだろうということで、アクセントのない母音のスペリングが自由になってしまいました。その結果が上記の例です。

5.3.その他

次はsection 51を見てみましょう。"doqum" という語があります。

実は、アイルランド語にはもともと q というアルファベットはありませんでした。eDILでこのスペルを検索しても、ヒットなしです。このテクストでは、ch または c の代わりに q を使うことがあるようです。"dochum" ならば存在します(辞書形と一致する場合は "Headword Only ?" にチェックを入れるといい)。

次はsection 2をご覧ください。

この "og fochlaim" という二語に注目してみましょう。

まず og の方を検索してみると、333件とかヒットしてしまうので、探せません。しかもこれは辞書形でもないので、チェックを付けても別の単語鹿ヒットしません。これは辞書形を知らないとどうしようもない例です。これは "oc" という形で載っています。

次に fochlaim を検索してみましょう。こちらは幸いなことに見つかりますね。"foglaimm" というのがそれです。二重の m が一つになるのは動詞のところで既に話しましたね。

これら二つの例では、c が g に、g が ch に変わっています。そしてさらに、次はsection 13を見てください。

この "gor" という語ですが、動詞のところでお話しした、接続詞の接頭辞で、辞書形は "co-" です(くっついている -r は、その次の動詞 "gabsad" のオーグメント "ro-" です。母音は消えました)。

つまり、今度は c が g に変わっているわけです。

以上三つの例で、c, ch, g の間での交替が起こっていることが見て取れます。このテクスト「マグ・トゥレドの戦い」では、これら三つが可換と見なされているように思われます。元々似た音であり、c のスペルは場合によっては /g/ と発音する(この oc の例はそれ)こともあるため、不思議ではありませんが、わかっていないと対処が難しいです。

このような表記ブレは他にもたくさんあります。それら全てのパターンを最初から知っておく、というのはまず無理でしょう。どのように対処するかというと、実際に遭遇してから対応するしかありません。高度な柔軟性を維持しつつ、臨機応変に対応するのです。どうやってかというと、基本的な語を覚えておくことです。そうすれば、しかるべき時にしかるべき語が出てくることがわかるので、そのスペルの変化を観測することにより、パターンを見出していくのです。

こんな例があります。「マグ・トゥレドの戦い」の中で、自分の知っている限り、アイルランド語ではあり得ないはずの "uh" というスペリングが複数回登場しました。私はさっぱりわからず、お手上げ状態でした。しかしあるとき、"arauhárach" という語に遭遇しました。section 31です。

スペルが長いと選択肢は絞られます。"bárach" という語があり、これが "iarnabárach" または "arabárach" という語形で使われます。上記の arauhárach は、arabárach を崩した形でした。比べてみると、uh が b に対応しているのがお分かりかと思います。

これに気付いたとき、それまでに遭遇してきた uh を持つ単語を全て b に置き換えてみると、すべてぴったり文脈に当てはまりました。このテクストでは、b を時折 uh と書くというパターンがあったのです。これは私にとって大きな収穫でした。

不規則的な表記パターンには、語彙があれば気付くことができる、という例でした。

6.まとめ

もしも十分な環境整備がされていれば、ここで述べてきたようなことも、検索一発で解決できるようになるかもしれません。しかし、十分な環境整備がされているということは、言い換えると多くの先人が開拓に従事してきた分野であり、フロンティアでは到底ないということでもあります。誰かの仕事に完全におんぶにだっこ状態では、パイオニアには決してなれないのでしょう。もちろん、誰の助けも借りてはいけない、ということではありませんよ。私がアイルランド語を読めるようになってきたのも、先人の偉大な業績あってのことですから。

とはいえ、自分の欲するものが、十分な整備のされていない道の先や、道すらない荒野の先にしか存在しないのであれば、敢えてそこを行くための力というものが必要になるでしょう。その地力を付けるという意味でも、学校の勉強というのはいい訓練になる面もあるかと思います。

そんなことを口ずさみつつ、今回はここまで。またお会いしましょう。

Further Readings:

・David Stifter, "Sengoídelc - Old Irish for Beginners", Syracuse University Press, 2006.

・Kim McCone, "A first Old Irish grammar and reader, including an introduction to Middle Irish", National University of Ireland, 2005.

いいなと思ったら応援しよう!