【伊豆国・山中城 vol.1】関東の西の守り

これから何回か分けて静岡県三島市にある山中城をご紹介していきたいと思います。第1回目の今回は山中城の大まかな説明として、城の立地や歴史、構造(曲輪の配置)についてお話ししていきます。

山中城は駿河国(今の静岡県東部・中部)の東端、伊豆国(今の静岡県伊豆地方)の北端に位置していて、天下の嶮と歌われる有名な箱根山中にあります。

この城は永禄年間(1558年~1570年)といいますから戦国時代、小田原北条氏(※1)によって築かれたとされます。

※・・・伊勢宗瑞(通称:北条早雲)を初代とする関東地方を勢力圏とした戦国大名です。これより前、鎌倉時代に隆盛した北条氏(鎌倉北条氏)と区別するため後北条氏と呼ぶこともあります。

小田原北条氏の本城(本拠地)である小田原城の西の守りとして、さらに箱根路の西の入口に築いたことで、関東地方へ西方から侵入する場合の関門としても機能させた戦略上重要な城の一つだったようです。

にわか作りのこちらの地図を用意しました。

静岡県東部から神奈川県西部にかけての地図です。

小田原城の西に北から足柄城、山中城、韮山城と縦に並んでいるのが、この地図からお分かりいただけるかと思いますが、これが小田原北条氏の西方の絶対防衛ラインとなり、今回紹介している山中城はその中核とされる城でした。

この山中城は天正年間(1573年~1593年)になると、修築や拡張が繰り返されるようになり、だんだん防御力を増していったことが史料によってわかっています。

ちょうどその頃、京都など中央では織田信長や豊臣秀吉によってようやく統一政権ができあがりつつあり、戦国時代から安土桃山時代と言われる時代に突入していました。そうした中で、小田原北条氏は関東の覇者として、もはや大勢力となっている織田氏や豊臣氏に対抗するべく、京都・大坂方面、つまり西の守りを厚くしていったのです。

これは現地の案内板にあった山中城の鳥瞰図です。

この山中城は面白い曲輪の配置をしていて、右側が山中城の本城部分で、左側が秀吉軍の来襲に備えて突貫工事で築いていた岱崎出丸(岱崎砦、岱崎城とも)になります。そして本城部分と岱崎出丸の間を東海道が通っていました。

山中城の曲輪配置はこのように「U」もしくは「V」字型をしていますが、この口の開いた方角は南西となります。つまり東海道を西から東へ向かってくる敵に備えて曲輪を配置しているのです。

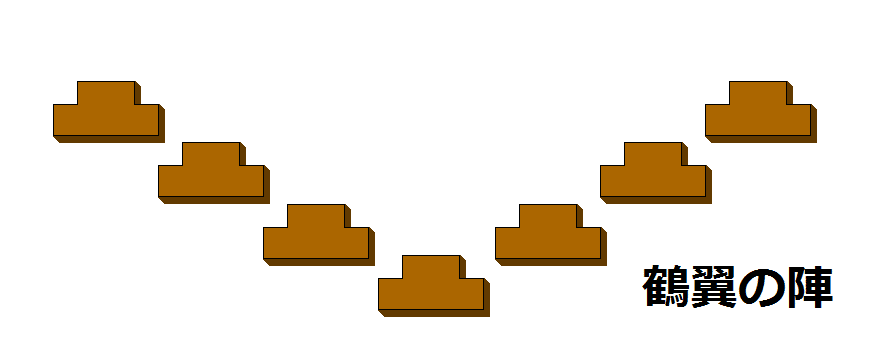

ちょうどこの曲輪の配置は「鶴翼の陣」に似ています。

鶴翼の陣は主要八陣形の一つで、敵の攻撃を受け皿のように部隊全体で受け止める守備に適した陣形です。。つまり山中城の曲輪一つを部隊一つと見立てると、南西方向からの敵を曲輪全体で受け止めることができます。

さて、西からやってくる敵・豊臣軍に備えて、ここまで防備を強固にし続けた山中城でしたが、いよいよ豊臣軍と激突する時がやってきました。ついに秀吉が天下統一の総仕上げとして小田原北条氏の討伐を決行したのです。

この時点で、秀吉に抗うめぼしい勢力は小田原北条氏だけとなっており、もはや勝つ見込みは全くないと言って良い絶望的な状況でした。

そして、天正18年(1590年)3月29日。

山中城下に豊臣軍が迫りました。この時の豊臣軍は徳川家康勢30,000人、山中城攻めの大手軍として豊臣秀次勢15,000人をはじめとして、その数合計約70,000人の大軍勢です。

一方、山中城の守将は城主・北条氏勝、山中城城番を勤める松田康長をはじめとして、重臣・朝倉元春、間宮康俊、多目長定、長谷川近秀等で城兵4000人ほどが立て籠りました。

寅の刻(3:00~5:00ごろ)に総攻撃が始められ、豊臣軍はまず岱崎出丸に向けて攻撃を開始。激戦となりました。途中、岱崎出丸攻撃中の豊臣軍の将・一柳直末が城方からの鉄砲で討死を遂げるなど思わぬ被害もありましたが、豊臣方の中村一氏が岱崎出丸を陥落させ、そこを守備していた間宮康俊は討死します。

そして豊臣軍は岱崎出丸を足がかりとして三の丸、二の丸と次々に落としていき、本丸陥落は午の刻(11:00~13:00ごろ)。守将の松田康長は城主である氏勝を逃れさせた上で壮絶な討死を遂げたと伝わります。

何年もかけて改修や増設を重ねて軍備増強した山中城でしたが、やはり圧倒的数の前にはわずか半日の戦闘にて落城。そして、程なく小田原城も包囲されて小田原北条氏はついに降伏。早雲以来約100年の歴史に終止符を打つことになります。

山中城は落城後そのまま廃城となりましたが、元和6年(1620 年)、間宮康俊の娘であるお久の方を開基、了的和尚を開山として、三の丸跡に宗閑寺が建てられ、山中城攻防戦死者の菩提が弔われました。

山中城跡は昭和9年(1934年)国指定史跡となり、昭和48年(1973年)から史跡の公園化整備に伴って、全面的な発掘調査が行われ、様々な出土品と遺構が確認されました。その後も随時発掘調査が行われ、学術的にも大変貴重な城跡となっています。

では、今回はここまでに。

次回から以前撮った写真を載せて、山中城の中をご紹介していきます。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました。

⇒次記事