【治承~文治の内乱 vol.15】 頼朝の周りに集う人々

頼朝の挙兵準備

大庭景親の帰国を受けて、源頼朝と北条時政はいよいよ具体的な挙兵の段取りについて話し合い、急ピッチで準備を開始しました。そして、挙兵の最初のターゲットを伊豆国の目代(※1)・山木兼隆と定めました。

この山木兼隆という人物は、もとは都で右衛門尉や検非違使を務める京武者でしたが、治承3年(1179年)1月に、父である平信兼に訴えられて解官の憂き目に。しばらく散位の身となりましたが、治承4年(1180年)5月の以仁王の乱で源頼政が敗死したことに伴い、かつて検非違使時代の上司であった平時忠が伊豆の知行国主となったことから、時忠の引き立てで伊豆国目代として抜擢されたという経歴の持ち主です(※2)。

そして、兼隆の血筋は平家と同じ伊勢平氏の流れをくんでいたため、名実ともに伊豆国での平家政権による政策の実行者と目されました。

つまり、この兼隆を討てば平家による政治体制を否定することが大いにアピールできるのと同時に、大庭景親が攻めてきた場合、その先鋒となるであろう兼隆を倒してしまえば、景親の出鼻をくじいて機先を制することもできると頼朝たちは考えたのです。

なお、この兼隆には伊豆国の豪族・堤信遠という人物が後見役として補佐についていたことが知られていますが、この信遠と時政とは所領が近いことなどから、かねてより競合関係にあって対立していた間柄であり、この機に乗じて時政はライバルである信遠を討とうと画策したことも、兼隆がターゲットとされた理由の一つと考えられています(※3)。

さて、山木兼隆の館を襲撃するに先立って、頼朝と時政は兼隆の館周辺の地形や館の様子を調べようと藤原邦通を兼隆の館へと遣わしました。

『吾妻鏡』(※4)によれば、この藤原邦通という人物はかつて「洛陽放遊の客(都で活動する遊び人)」であったのを頼朝の腹心・藤九郎盛長(安達盛長)が頼朝の右筆にと推挙した者らしく、遊び人とは言っても今で言うそれとは違い、文芸や管弦(音楽)、絵画などの芸術にも長けていた相当な文化人であったようです。そんなことから邦通は酒宴郢曲の際に兼隆にその才能を気に入られて、数日間兼隆の館に逗留することができました。そして、その間邦通は兼隆の館をはじめその周辺の地形なども克明に絵図にして描き上げました。その絵図を見た頼朝や時政たちには、まるで、その兼隆の館周辺を上から覗いているようであったといい、兵の置く場所や進路を示すなど作戦を立てるのに役立ったといいます。

頼朝の周りに集う人々

山木攻めの準備を着々と整える頼朝と時政でありましたが、襲撃を成功させるのはやはり兵力です。

その後頼朝の周りには北条氏の他にも近隣の武士たちが続々と支持を表明してきてくれていたものの、そんな彼らも中小の武士勢力であったため、なんとか兼隆を倒すことはできたとしても、さらに大庭景親に対抗するにはまだまだ兵力不足でした。

そんな中、頼朝はこれまで支持を表明してきてくれた武士の中で、特に頼朝の命令を重んじて身命を賭してくれそうな武士たちを別個に人気のない部屋に招いては、合戦についての相談をしました。そして、

「これまで口にしては来なかったが、ただお前だけが頼りなのだ」

と一人ひとりに丁寧に声をかけました。

声をかけられた武士たちは直接自分だけが頼朝に期待されていると喜んで、なお一層奮起したといいます。

このエピソードを載せている『吾妻鏡』(※5)はこれを武士たちの心を繋ぎ止める頼朝の計略であって、真相は時政だけが知っていたと記していますが、これは頼朝の計略というより、味方の数が少ないため、個々の奮戦なくして挙兵は成功できないだろうという頼朝の藁にもすがるような正直な気持ちそのものだったのではないかと思われます。つまり、それだけ頼朝勢の状況は味方が思うように味方の数が増えず、兵力的には厳しいものだったことを物語っているエピソードとも見ることもできます。

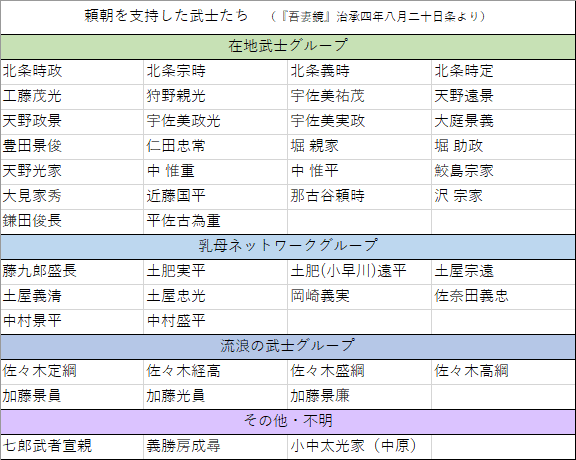

ところで、頼朝の周りに集まった武士たちには様々な状況の武士たちがいましたが、大きく3つのグループに分類することができます。

まず1つ目のグループは伊豆近郊の在地の武士。

頼朝の義父となっている北条時政をはじめ、工藤茂光・天野遠景・仁田忠常などがこのグループに属します。

彼らは中小の武士であったため、軍勢も数騎~多くても70騎ほどではないかと推測されます。この中で工藤茂光は中伊豆で牧(牧場)の管理をして馬を産出していたこともあり、この時頼朝に味方した武士の中では大きい勢力を持っていましたが、それでも手勢は100騎には満たなかったと思われます。

また、彼らが頼朝を支持した理由としては、これまで源頼政が知行国主であった伊豆にあって、彼らはそれぞれそれなりの利権を確保されていましたが、知行国主が平時忠に替わった途端、山木兼隆のような新参の者が台頭し、さらにかねてより平家と親しかった東伊豆の伊東祐親らが平家の威光を背景に急速に国内へ勢力を伸ばしはじめて、これまでの利権の確保が難しくなってきたことが原因と考えられます。

なお、この頼朝の挙兵には駿河国の鮫島氏といった他国の在地勢力も頼朝の挙兵に賛同しています。これは鮫島氏が藤原南家工藤氏の一族で、工藤茂光・狩野親光ら伊豆国の工藤氏らと近しい関係をもっていたことから参戦したものと考えられます。

頼朝を支持する2つ目のグループとしては、乳母ネットワークで結ばれた武士が挙げられます。

比企尼の娘婿である藤九郎盛長がその代表格ですが、他にも相模国の土肥実平や土屋宗遠などの中村党の武士たちもこのグループに属すものではないかと近年注目されています(※6)。土肥実平の所領である早河庄には、頼朝の乳母である摩々と義朝の乳母である摩々局という者が住んでいたことが知られ、彼女たちは中村氏一族の者と考えられています。なお、この摩々局もしくは摩々という乳母は頼朝の乳母の一人として知られる山内尼(山内首藤俊通の妻、経俊の母)と同一であるという説(※7)もあり、はっきりしたことは不明ですが、いずれにしても石橋山の戦い後の土肥実平の一族を挙げての献身的な支援から、乳母ネットワークで結ばれた武士であった可能性も十分考えられます。

3つ目のグループは、もともとの本拠地を追われたり、逃亡したりして東国に流れ着いた武士、いわば流浪の武士たちです。これの代表格としては加藤景員と光員、景廉の親子や佐々木秀義とその息子たちが挙げられます。

まず加藤景員は、もとは伊勢国の住人でしたが、伊藤氏と揉め事を起こして亡命した武士で、伊豆国の工藤茂光の婿となって、そのまま茂光のもとで過ごしていました。

景員は光員・景廉・文陽房覚淵といった息子たちがおり、彼らもまた頼朝を支えた人物たちとして知られます。とりわけ景廉はこの山木攻めにおいて勝敗を決する活躍をし、文陽房覚淵は走湯山(現・伊豆山神社)の僧侶として、頼朝が伊豆へ流されて以来ずっと行っている仏事の相談や挙兵直後の混乱時に頼朝の妻・政子を匿うなど、僧侶の立場から頼朝を支えたことが知られています。

次に佐々木秀義。秀義はもともと近江国佐々木庄という荘園を持っていましたが、平治の乱で義朝方についたために平家から荘園を没収されてしまいます。そこで秀義は近江を離れて、伯(叔)母が嫁いでいたという奥州藤原氏のもとへ向かう途上、相模国の渋谷重国の歓待を受けて、そのまま重国の婿となって以来、20年ほど逗留していたといいます。今回の頼朝の挙兵に関しては、秀義は舅の渋谷重国が反頼朝の姿勢を示していたため、中立の立場を取りました。しかし、秀義は反平家の動機を十分持っており、自分の代わりに息子たちを頼朝の許へ向かわせています。

また、頼朝の周りには武士以外の人材も多く集まってきていました。『吾妻鏡』には武士以外でこの時期頼朝に仕えた人物として佐伯昌長、大中臣頼隆(永江蔵人)の2名を挙げます(※8)。この者たちは神官で、かねてより頼朝が神職を募っていたのに応じて召されたものだったといいます。

まず、佐伯氏はもともと筑前国の住吉社の神職にあった一族で、治承2年1月3日に佐伯昌守という人物が、治承3年5月に佐伯昌助という者がともに伊豆国へ流されてきたと『吾妻鏡』に記述があります。しかし、どういう経緯で佐伯氏の者が次々伊豆国へ流されたのかまでは記されておらず、詳しいことは定かではありません。ちなみに、今回頼朝のもとに伺候することを許された佐伯昌長は昌助の弟になります。

もう一人の大中臣頼隆についても詳しいことは不明ですが、『吾妻鏡』の記述によれば、この頼隆はもとは伊勢神宮の神官の子孫で、近年は相模国の波多野義常のもとにいましたが、近頃主人である義常に背くことがあったとして頼朝の許を訪れたといいます。義常といえば頼朝の挙兵に賛同しなかった人物だけに、主人の不義に憤った頼隆が単独で頼朝のもとを訪れたとも考えられますが、あくまで推測の域を出ません。

ともあれ、彼らは以後頼朝のため、源家のために祈りを捧げることに専念することになります。現代では神仏の力を信じる人が少なくなっていると思われますが、この当時の人々には神仏の力は絶対的なものとして信じられており、戦の結果も神仏の力によって決することがあると考えられてきました。そうしたことから実際に、このあと行われる山木襲撃においても佐伯昌長は北条時政らに同行し、現場で戦勝の祈祷を捧げることになります。

注)

※1・・・国司に代わって現地国衙に赴任し、政務を執り行う者

※2・・・『吾妻鏡』では、兼隆は父・信兼の訴えで伊豆国へ配流されたとしていますが、『山槐記』には解官されたとしか記述されておらず、兼隆は確かに伊豆国へ流罪となったのか、『吾妻鏡』の脚色の可能性もあって検討の余地があります。

※3・・・川合 康 『源平の内乱と公武政権』日本中世の歴史3 吉川弘文館 2009年 p.103

※4・・・『吾妻鏡』治承四年八月四日条

※5・・・『吾妻鏡』治承四年八月六日条

※6・・・川合 康 『源平の内乱と公武政権』(『日本中世の歴史』3) 吉川弘文館 2009年

※7・・・野口 実 『源氏と坂東武士』歴史文化ライブラリー234 吉川弘文館 2007年

野口 実 『坂東武士団と鎌倉』中世武士選書15 戎光祥出版 2013年

※8・・・『吾妻鏡』治承四年七月二十三日条

(参考)

上杉和彦 『源平の争乱』 戦争の日本史 6 吉川弘文館 2007 年

川合 康 『源平の内乱と公武政権』日本中世の歴史3 吉川弘文館 2009年

上横手雅敬・元木泰雄・勝山清次

『院政と平氏、鎌倉政権』日本の中世8 中央公論新社 2002年

野口 実 『源氏と坂東武士』歴史文化ライブラリー234 吉川弘文館 2007年

野口 実 『坂東武士団と鎌倉』中世武士選書15 戎光祥出版 2013年

いいなと思ったら応援しよう!