【佐竹氏 vol.2】佐竹氏以前(後)

佐竹氏の紹介記事第2弾目です。

今回は常陸国(今の茨城県の大半)での源義光の動きと、義光の子である義業の話になります。

常陸国合戦

源義光が常陸国で活動していたことがはっきりわかるのは、藤原為隆の日記『永昌記(為隆卿記)』嘉承1年(1106年)6月10日条にある、こちらの記事です。

(読み下し)

常陸国合戦の事、また春宮大夫宣下す。義光幷びに平重幹等の党、東国の国司に仰せてこれを召し進らすべし。義国は親父義家朝臣にこれを召し進らさしむ。

(意訳)

常陸国合戦の事、また春宮大夫(藤原公実〔三条大納言〕)が宣旨を下した。源義光と平重幹(繁幹)らの者たちを召喚するよう東国の国司に命じ、源義国を召喚するよう父親の義家朝臣に命じた。

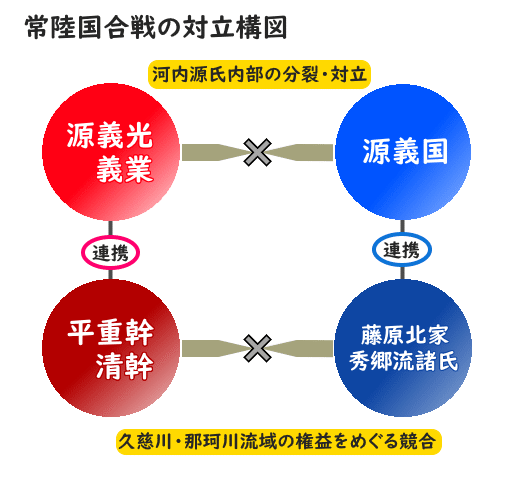

この記事によって、常陸国で源義光が平重幹という人物と手を組んで、源義国と合戦を行っていたことがわかります。

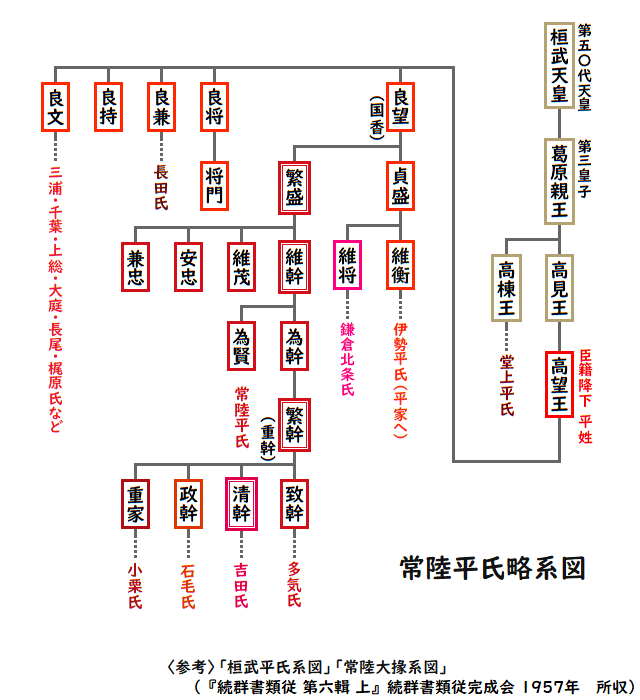

この義光と手を組んだ平重幹(繁幹とも)という人は、平将門の乱を収めた平貞盛の弟である繁盛の曽孫(ひ孫)で、平忠常の乱では追討使として東国に派遣された源頼信(河内源氏祖、義光の祖父)に協力した平維幹の孫にあたる、いわゆる常陸平氏の直系に連なる人物であり(下の略系図参照してください)、那珂川の中下流域に位置する常陸国吉田郡に勢力を拡げる豪族(在地系武士)でした。

一方、義光に敵対した源義国は源義家の三男(もしくは四男)で、義光にとっては甥にあたる人物です。この頃の義国についてはよくわかっていませんが、この頃東国に下っていて、父・義家の代わりに東国での義家の所領経営に当たっていたと考えられています(※1)。

そして、この「常陸国合戦」と呼ばれる戦いは嘉承1年(1106年)に起こった単発的な戦いではなくて、少なくても康和5年(1103年)頃から嘉承2年(1107年)頃までの5年ほどの期間にわたる長期の抗争であったことが、当時の公家の日記(藤原忠実の日記『殿暦』、藤原宗忠の日記『中右記』)の記述からうかがえます(※2)。

また、源義光はこの間、刑部丞(刑部省の第三等官)という京官(都の官職)に就いていながら、度々常陸国へ赴いては滞在し、抗争をくり返していたようで、遅くても天永2年(1111年)までには刑部丞を解官(免職)されています。

ともあれ、この常陸国合戦がどのような形で決着したのか、具体的なことはわかっていません。しかし、この後、義光の孫・昌義がこの地域に土着して佐竹氏が誕生したことを思えば、義光の勢力はこの合戦をもって久慈川流域の水運の要地に進出でき、佐竹氏誕生の土台を形作ったようだと考えて差し支えなさそうです。

常陸国合戦の背景

京官である刑部丞を解官(免職)されてまで義光が執着した「常陸国合戦」とは一体なんだったのでしょうか。この抗争に関してはよくわからないことが多いのですが、諸先生の御見解を参考に、その背景を探ってみたいと思います。

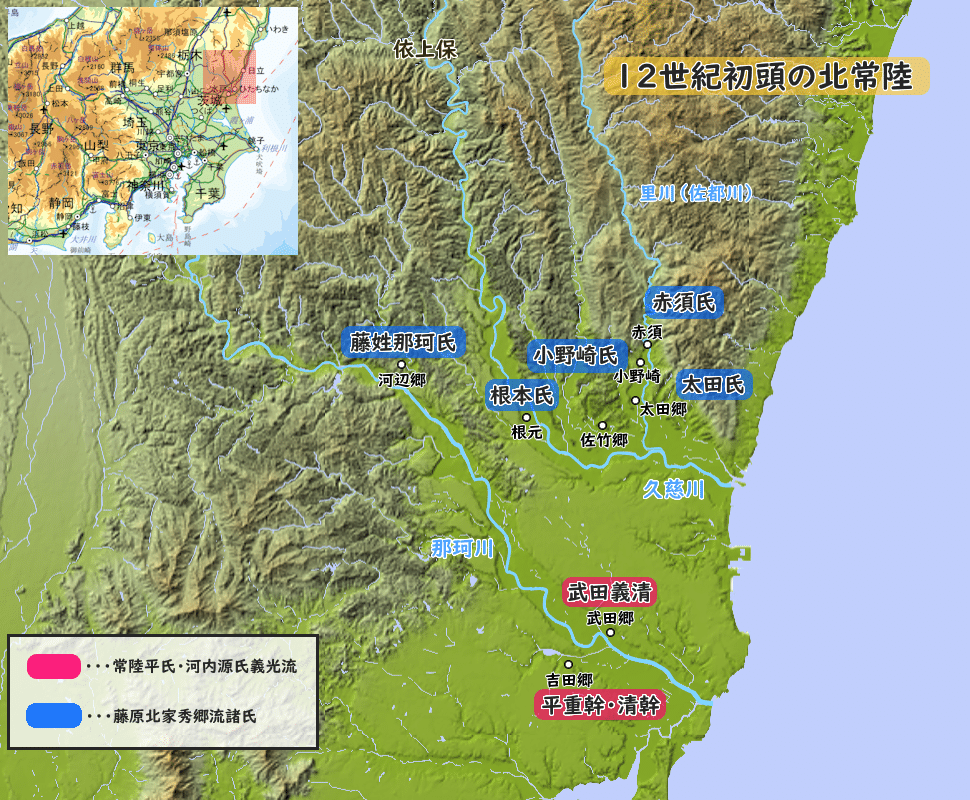

常陸国合戦の背景としてまず挙げられるのは、北常陸での常陸平氏と藤原北家秀郷流氏族との競合に、源義光が常陸平氏(平重幹)に、源義国が藤原北家秀郷流氏族に加担するといった具合にそれぞれ介入したというものです。

この藤原北家秀郷流氏族というのは、平将門を討伐した藤原秀郷からはじまる、北関東に広く分布していた氏族です。下野国(今のほぼ栃木県)の小山氏、藤姓足利氏、下総国(現在の千葉県・茨城県の一部)の下河辺氏などがそれにあたります。

『新編常陸国誌』(※3)や「小野崎系図」(『続群書類従』第六輯下)によると、藤原北家秀郷流の藤原通延・通直兄弟が常陸に初めて住んで土着し、その後、通延や通直の子や孫らが北常陸(久慈川や那珂川流域)の各地に分布していって、常陸国合戦の頃には太田氏(小野崎氏)、根本氏、赤須氏、藤姓那珂氏といった諸氏が活動していたようです。

この藤原北家秀郷流諸氏と平重幹との競合が具体的にどのようであったかは定かではありませんが、おそらく両者の勢力圏が重なりあう久慈川の中下流域の水運をめぐる競合であったと思われます。

また、冒頭で挙げた『永昌記』の記述の中で、義光と平重幹らの召進命令(宣旨)が東国の国司らに出され、義国の召進命令が父親の義家に出されているように召進命令の宛先が違うことからすると、どうやらこの紛争は義光・重幹側に非があったと思われ(※4)、「常陸国合戦」は重幹側が久慈川の中下流域に進出しようとして起きた紛争だったのかもしれません。

なお、前回で源義光が久慈川流域に勢力を扶植しようと常陸国に進出を目論んだことが考えられるとお話ししましたが、義光と手を組んだ平重幹の方にしても、藤原北家秀郷流諸氏との競合に際して、事を有利に進めるためにも義光の京武者としてのステータス、都(中央)の人脈や河内源氏という貴種性は頼りになるものでした。つまり、義光と重幹の利害が一致して久慈川流域への進出に繋がったものと考えられます。

一方、対抗する藤原北家秀郷流諸氏にしても、源義光に匹敵する人物として名声高い源義家の子・源義国を迎え入れました。

なぜ義国だったのかは定かではありませんが、先ほども述べましたように、義国は父・義家に代わって所領経営を行っていたと考えられていることから、藤原北家秀郷流諸氏の所領に義家が関係していたのかもしれません。

このように、「常陸国合戦」は平重幹(常陸平氏)や藤原北家秀郷流諸氏といった豪族(在地系武士)がそれぞれ自らの陣営に中央(都)に強い人脈を持つ軍事勢力を引き入れて争ったことがうかがえます。また、これにより紛争が長期化することになったとも考えられます。

次に常陸国合戦の背景として挙げられるのは、河内源氏内部の分裂と内紛の一環だったとするものです。

河内源氏は源義家の存命中から分裂がすすんで、寛治5年(1091年)に河内国で義家と弟の義綱とが対立するなどしていました。そして嘉承1年(1107年)7月に義家が没すると、いよいよ分裂が深刻化し、天仁2年(1109年)には義家の後継・義忠(義家の三男?、義国の同母兄?)が暗殺されるという事件まで起こります。

「常陸国合戦」が起こったとされる12世紀初頭は、まさに河内源氏が分裂しているただ中にあり、須藤聡先生は東国で勢力拡大を図る義光とそれを阻止しようとする義家流(義忠・義国)との間で勢力確定をめぐる熾烈な争いが起こったとしても不思議ではないとされ、「常陸国合戦」のような争いが都にも持ち込まれて、義忠殺害に結び付いたのではないかとの御見解を示されています(※5)。

この源義忠暗殺事件の犯人に関しては、様々な人物に嫌疑がかかり、同時代史料である『殿暦』(藤原忠実の日記)にも事件についての記述があるものの、結局犯人は誰だったのか、諸説あってはっきりしたことはわかっていないのですが、首謀者とされる人物の一人に源義光も挙げられています。

『尊卑分脉』義光傍注

(読み下し)

甥源判官義忠の嫡家を相承する天下の栄名を猜み、郎従の鹿嶋冠者に相語らひて義忠を討たしめ畢んぬ。彼の鹿嶋三郎本意を遂げ、その夜三井寺に馳せ向かひてその子細を告ぐる処、義光書状を相副へ、鹿嶋三郎を以て舎弟の僧の宿坊に忩ぎ遣はす。而るに兼ねて深く土穴を崛設す。即ち彼の鹿嶋丸を捕らへて穴に堕とし、これを埋め殺し了んぬ。

(意訳)

(義光は)甥である源義忠が嫡家(河内源氏の棟梁)を受け継いだことによる高名を妬み、郎従の鹿嶋冠者に語って義忠を討たせた。かの鹿嶋三郎は義忠の殺害に成功し、その夜三井寺(園城寺)に馳せ向かい、義光に事の子細を報告した。

すると、義光は書状を鹿嶋三郎に持たせて義光弟の僧の住まいへと急いで遣わした。ところが、あらかじめ深く掘って作らせておいた穴に鹿嶋三郎を落とし、埋め殺してしまった。

このように『尊卑分脉』にはなんとも酷い話が記されていますが、これの信憑性はともかく(※6)、注目すべきは義光郎従(郎等)で義忠殺害の実行犯とされる“鹿嶋三郎”という人物です。

高橋修先生は、この鹿嶋三郎が平重幹の孫である成幹に比定できれば、義光が常陸平氏と手を組み、義国の同母兄でもある義忠を暗殺するという常陸国合戦と同じ対立構図を確認できるとされ、須藤先生と同じく、坂東での対立が京に飛び火して起こった事変(義忠の暗殺)とみることもできると指摘されています(※7)。

源義光と常陸平氏(平重幹)

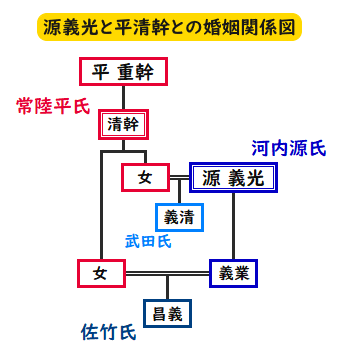

源義光が北常陸に進出するにあたって、常陸平氏の平重幹(繁幹)と連携したのですが、その連携はこの時代では常套手段とも言える、婚姻関係を伴う深い関係によるものでした。

具体的には、源義光の子・義業が平重幹の子・清幹の婿となって婚姻関係が成立しているのですが、『続群書類従』(第五輯下)所収の「武田系図」によれば、義光の子で、甲斐源氏の祖とされる源(武田)義清の母は“常陸国住人鹿島清幹女”とあって、この鹿島清幹は平清幹のことを指すと思われることから、もしこれが事実なら義光本人も清幹の娘と婚姻していたことになり、義光と清幹(重幹の子)は二重の婚姻関係を結んでいたということになります。

さて、このように平重幹・清幹父子と源義光・義業父子は血縁を伴った連携で、北常陸の水陸交通の拠点を押さえていったのですが、源義光・義業父子は常陸在国中は平重幹・清幹の勢力圏に留住(≒滞在)していたと思われます。

源義光や義業がどこに留住していたのかは判明していないのですが、高橋修先生は、源義光と平清幹の娘との子である義清が常陸国での拠点とした武田郷が重幹・清幹らの勢力圏内にあることから、義光や義業も同様に重幹・清幹らから拠点の提供を受けて、そこに居館を構えていた可能性があるとされています(※8)。

こうして、常陸平氏の平重幹や清幹は自らの勢力圏に義光・義業を滞在させることで、彼らの都での人脈(義光は特に藤原忠実との繋がりを持っていました)や武威を期待して、在地(地方)での紛争を有利に進めようとしている様子がうかがえ、一方の義光・義業父子もこうした期待に応えることによって、自らの地方での権益の確保にいそしんでいる様子がうかがえるのです。

異色の経歴を持つ源義業

先ほども名前が出ました源義光の子・義業について。

この義業は『尊卑分脉』や「佐竹系図」(『続群書類従』所収)を見てみると、そのすべてに「進士判官」という肩書がついています。

この義業の「進士判官」というのは、文章生(進士)を経歴した検非違使尉(判官)という意味で、文章生は大学寮で紀伝道(歴史〔主に中国史〕の学科)を専攻した学生、検非違使尉は検非違使庁(都の治安維持を司り、民政にも関与)の第三等官です。

この義業の「進士判官」は同時期の史料からも確認でき、三善為康が著した『後拾遺往生伝』の源義光(入道前刑部丞源義光)の項に、“二男進士廷尉(検非違使を兼任する衛門尉の唐名〔中国風の呼び名〕)義業”が登場し、『長秋記』(源師時の日記)や『中右記』(藤原宗忠の日記)の大治4年(1129年)4月25日条に、賀茂祭の斎王の前駆として検非違使尉10名が乗馬行進したとあって、この検非違使尉の10名の中に”義成”という人物がいたというのを初見として、以後、天承1年(1131年)9月20日までの期間内に「源義成」「義成」「能成」と記される検非違使尉がいたことがわかります。

「義業」と「義成」または「能成」とでは諱の表記が違いますが、読み方は“よしなり”で一致しています。米谷豊之祐先生(1915年~2008年)によれば、白河・鳥羽院政期(1086年~1156年)で”よしなり”と読める検非違使尉は源義業以外にいないことや『後拾遺往生伝』を著した三善為康が義業と同時代を生き、大治2年(1127年)には79歳でなお健在であるから、その記述に疑を挟むことはできないとして、この「義業」「義成」「能成」は同一人物であると断定されています(※9)。

ところで、この義業。どうやら異色の経歴の持ち主だったようで、『藩翰譜』(※10)にある佐竹氏の系図や『佐竹大系纂』(※11)によると、義業は長承2年(1133年)2月27日に享年57で亡くなったとされているのですが、『大間成文抄』(別名『除目大成抄』※12)の第四と第十には、”正六位上源義成”が永久3年(1115年)3月1日に文章生に補任(官職に任命されること)されたとあるので、『藩翰譜』や『佐竹大系纂』にある没年が正確であるとすると、義業は39歳で文章生に補任されたことになります。この当時(12世紀初頭)の文章生補任は15歳~16歳までになされるのが通例と指摘されているので(※13)、義業はかなり高齢で、しかも武者の家筋でありながら文章生になったことがわかります。

では、義業はそれまで何をしていたのかというと、『続群書類従』所収の「佐竹系図」の一本に、義業の傍書として”義光、義業二代ハ過半御在国也”というのがあり、これが事実ならば、それまで義業は常陸国に留住し、父・義光と共に藤原北家秀郷流諸氏との抗争(常陸国合戦)に明け暮れていたものと思われます。

そのような彼が文章生に補任(任命)されたのが、永久3年(1115年)3月とのことなので、おそらくその頃には常陸での抗争も完全に収束して都へ戻り、そこから京武者(在京の武士)としての経歴を歩んでいったと思われます。

そして、都に戻ってからの義業は文章生を経て、北陸道のいずれかの国の掾(国司の第三等官)を4年間務め、やがて検非違使尉に任ぜられ、その間に衛門尉に転じたものと考えられています(※14)。

つまり、義業は永久3年(1115年)3月から長承2年(1133年)2月に57歳で亡くなるまでのおよそ18年間のほとんどを都においての活動に費やし、常陸国に留住することは二度となかったものと思われます。

義業と奥州藤原氏

このように、源義業は若年のうちは常陸国に留住し、壮年になって都へ戻り、京武者としての活動を開始したこともあって、事績に乏しい感じがしますが、そんな彼にはもう一つ特筆すべき事があります。

それは義業が奥州藤原氏の祖・藤原清衡の妻だった女性(寡婦)と婚姻関係を結んでいることです。

このことは『長秋記』(源師時の日記)にある記述によってわかるのですが、この女性は清衡の後継者争いで基衡に敗れた小館惟常(藤原惟常、藤原家清とも)の母で、惟常の敗死後に上洛して義業の妻となったようです。

義業とこの女性が結婚した明確な時期は不明なのですが、藤原清衡の死去が大治3年(1128年)とされ、この長秋記の記述は大治5年(1130年)6月であることから、この間に結婚したことはわかります。ただ、そうなると義業は52歳~54歳で結婚したことになり、その女性も孫がいる年齢だったことがうかがえるので(※15)、お互い熟年で結婚したことになります。

ところで、なぜ義業と清衡の妻だった女性は結婚したのでしょうか。

これについて、米谷豊之祐先生は彼女が基衡の迫害から逃れるために都へ亡命し、入魂(昵懇)の間柄で検非違使尉として羽振りのよかった義業を頼ったとされていますが、義業と清衡の妻がなぜ昵懇の間柄であったかを考えてみると、藤原清衡と義業の父である義光が後三年合戦以来、親密な関係を持ち、やがて義業も関係を深めていったことが言えそうです。

後三年合戦の時(1083年~1087年)、義業は『藩翰譜』や『佐竹大系纂』にある没年(1133年)から逆算すると7歳~11歳だったことになり、後三年合戦に参戦はしていなかったと思われますが、後三年合戦後も父・義光と清衡の交流は続き、やがて義業も清衡やその妻の知己を得るに至って、昵懇の間柄となっていったのでしょう。

ちなみに、この源義光・義業父子と藤原清衡とが後三年合戦後も交流が続いたのは、この頃から奥羽(今の東北地方)は征夷から交易の対象として変貌していったとされ(※16)、義光にとっては奥羽から産出される馬や金、鷲の羽、鉄、海豹の皮などといった武器・武具の原料になり得る品々を有利に入手するためにも、それらの交易の中心となりつつあった奥州藤原氏との関係は維持したいとの思惑があり、一方の清衡にとっても、交易の最大の相手である中央(都)の貴族たちとの繋がりは大事にしたいとの思惑があって、両者の思惑が合致して結ばれた関係だったと思われます。

実際、義業と婚姻関係を結んだ清衡の妻だった女性は、上洛後に所々に珍宝を献じていることから、義業が容易に奥羽からの産物を入手できる状況にあったことがわかります。

(なぜ、清衡の妻だった女性が、所々に珍宝を献じていたのか、その意図や目的はわかりません。夫となった義業の出世のために財を投じたのか、それとも我が子を殺害した藤原基衡を糾弾するための根回し工作だったのか、色々考えられますが、不明です)

おわりに

以上が佐竹氏誕生以前の話ですが、佐竹氏は義光や義業が権益を持っていた常陸国の久慈川や那珂川流域を中心に勢力を拡げていくことになります。

また、義光や義業が血縁関係を結んで連携した常陸平氏や奥州藤原氏との繋がりも、その後の佐竹氏にとって外交の基本となりました。

さらに、米谷豊之祐先生が指摘されるように、義業が検非違使尉という都の公卿や殿上人に認知される官職で活動したことは、のちに佐竹氏が都にて活動するにあたり、小さくない影響を与えたものと思われます。

つまり、そうしたこれらの点を考えると、佐竹氏誕生、そしてその後の展開の土台は義光・義業の時代にすでに築かれたと言えるのです。

ということで今回はここまでです。

次回はいよいよ佐竹氏が誕生した頃の話になります。

では、最後までお読みいただきありがとうございました。

註)

※1・・・須藤聡「平安末期清和源氏義国流の在京活動」(1995年)

※2・・・『殿暦』長治2年(1105年)2月18日条では、源義光に康和5年(1103年)11月頃から帰洛命令が出されていたことがわかり、『中右記』嘉承2年(1107年)3月28日条では、「坂東悪人事」(義光を指すと思われます)として朝廷の審議事項に挙げられています。ちなみに、関連する記事としてはこの2つの記事の他に、『中右記』長治1年(1104年)9月5日条、9月18日条、9月20日条などが挙げられます。

※3・・・江戸後期に久慈郡出身の幕臣・中山信名(天明7年〔1787年〕~天保7年〔1837年〕)が編纂した地誌。これを土浦出身の国学者・色川三中(享和1年〔1801年〕~安政2年〔1855年〕)が修訂し、さらに水戸出身で『大日本史』の完成に尽力した東京帝国大学文科大学教授の栗田寛(天保6年〔1835年〕~明治32年〔1899年〕)が明治26年に増訂、明治32年に上巻、同34年に下巻が出版されました。なお、佐竹氏に関する記述はほとんどが栗田の増補部分となっています。

※4・・・須藤聡先生は御高論「北関東の武士団」(2002)の中で、召進方法の違いから義光・重幹側に非があったと思われると述べられています。

※5・・・※1に同じ

※6・・・佐々木紀一先生は御高論「源義忠殺害と源義光」(2009)の中で、

”義家死後、源氏の諸一族が自立を目指し、互ひに対立する事態のあつた事は暗殺事件の一般的背景として認められるとしても、事件の真相を明らかにする事が出来ないのが現状である。当然、胡乱な記事の多い『尊卑』の言ふ、義光の関与を正しいとする事も不可能である”と、諸史料にある記述をもとに述べられています。

※7・・・高橋修「「坂東逆乱」と佐竹氏の成立ー義光流源氏の常陸留住・定着を考えるー」(2012)

※8・・・※7に同じ

※9・・・米谷豊之祐「佐竹家の祖ー源義業」(2002)

※10・・・『藩翰譜』は元禄14年(1701年)に、時の甲府藩主であった徳川綱豊(のちの6代将軍・家宣)が新井白石に命じて編纂させた書物。内容は慶長5年(1600年)から延宝8年(1680年)までの万石以上の諸大名の始封(最初の領地)・襲封(子孫などが領地を受け継ぐこと)・廃除(領地の召し上げ)などをそれぞれ系図と共に記しています。元禄14年7月から書き始め(起稿)、10月に書き終わり(脱稿)、元禄15年(1702年)2月に綱豊へ呈上。書名は綱豊自らがつけました。

※11・・・正式名称は「常陸国久慈東郡太田城佐竹大系纂」。他には「佐竹寺本系図」と呼ばれ、常陸太田市天神林町にある真言宗豊山派に属する如福山明音院佐竹寺の所蔵本です。佐竹寺は氏祖とされる昌義が帰依し、菩提所に定めて以来、六代目・長義が中興するなど佐竹氏と縁が深い寺院でしたが、佐竹氏が秋田へ国替えとなった時、他の佐竹氏の祈願所や菩提寺(宝鏡院・天徳寺・一乗院など)が太田から水戸、そして秋田へと移建されましたが、この佐竹寺は天神林の地から移建されませんでした(謎とされています)。

※12・・・著者は鎌倉初期の公卿・九条良経。除目に関する諸規定や先例 を実例を挙げながら分類し、十巻にまとめたもの。

※13・・・※9に同じ

※14・・・米谷豊之祐先生は、義業と同じような官歴をたどった平貞度の例を挙げつつ、文章生出身者は北陸道(若狭・越前・加賀・能登・越中・越後・佐渡の7ヶ国)の掾に任ずる内規があり、義業は元永3年(1120年)1月に北陸道のいずれかの国の掾に任ぜられたとされ、その8年後、大治3年(1128年)中に検非違使尉に任ぜられて、その間に衛門尉に転じたとされています。

※15・・・『長秋記』大治5年(1130年)6月8日条に、惟常は落ち延びた先の越後で、基衡の軍勢の追撃に遭い、惟常父子ともども斬首されたとあることから、義業と再婚した女性には孫がいたことをうかがわせます。

※16・・・須藤聡「北関東の武士団」(2002)

参考)

高橋修 「「坂東逆乱」と佐竹氏の成立ー義光流源氏の常陸留住・定着を考えるー」(西川広平編著『甲斐源氏一族』中世関東武士の研究 第32巻 戎光祥出版 2021年 所収、初出2012年)

須藤聡「平安末期清和源氏義国流の在京活動」(田中大喜編著『上野新田氏』中世関東武士の研究 第3巻 戎光祥出版 2011年 所収、初出1995年)

須藤聡「北関東の武士団」(田中大喜編著『上野新田氏』中世関東武士の研究 第3巻 戎光祥出版 2011年 所収、初出2002年)

米谷豊之祐「佐竹家の祖ー源義業」(佐々木倫朗編著『常陸佐竹氏』中世関東武士の研究 第30巻 戎光祥出版 2021年所収、初出2002年)

佐々木紀一「源義忠殺害と源義光」(『山形県立米沢女子短期大学紀要』第45巻 所収 2009年)]

野口実 『武門源氏の血脈』 中央公論新社 2012年

野口実 『源氏と坂東武士』歴史文化ライブラリー234 第2刷 吉川弘文館 2009年

『茨城県史』中世編 1986年