「出典」は昭和15年『主婦之友花嫁講座』

きょうは良い天気。布団を干すやら何やらで忙しいのですが、レースも少しずつ編んでいます。きのうからモティーフAがまた一つ増えました…といってもまだ7枚目。

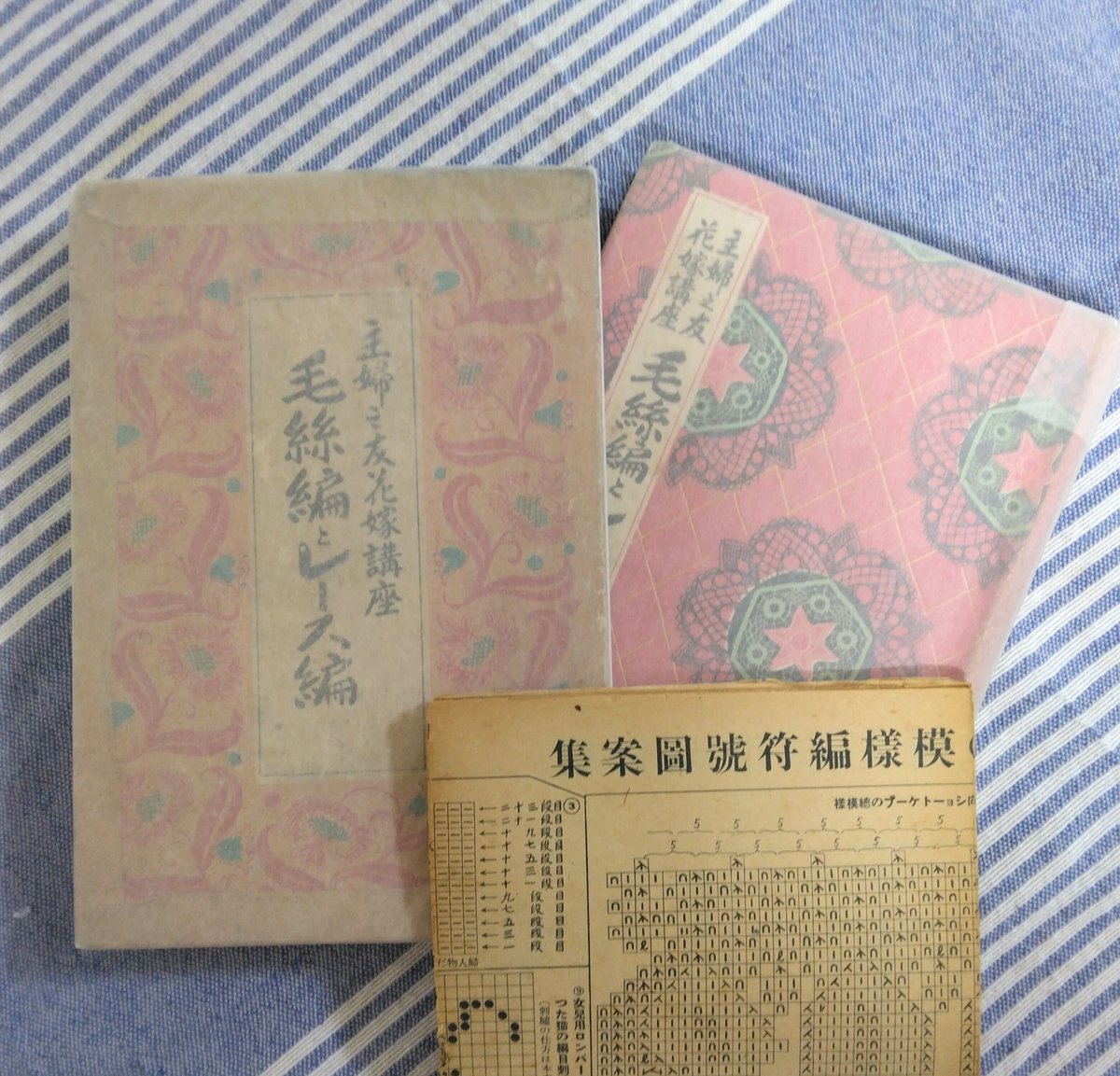

毎日同じような画像ばっかりお目にかけてもつまらないので、このへんで作品の「出典」となった本をご紹介します。

主婦之友社、昭和15(1940)年

ごらんのように戦前の古い本です。『主婦之友花嫁講座』という全12巻シリーズの最終巻にあたっています。ほかの巻は料理とか礼儀作法、衛生、和・洋裁など。つまりこの時代にレース編みは、花嫁さんが身につけるべき教養の最後のほうに少し含まれていたわけです。

同じ本が2冊あるのが見えますが、右のほうが先に買ったものです。状態が悪く、別紙の付録が失われていました。それが欲しくて書い直したのが左の本で、古本屋さんによってカバーがかけられています。箱もあり、別紙の「図案集」は3枚ついていました。買ったのはいずれもだいぶ前で、そんなに高くなかったです。ちょっと前までは、こういう物に興味を持つ人は少なかったみたいです。

そして! 今編んでいる作品の写真がこれです。note の別の記事ですでにご紹介した柴田たけ子先生が解説しておられます。

もう少し引いた写真がこれ。江藤春代先生によるクンストレースもあります。戦前の、まだけっこう豊かだった時代の名残がここにはあります。

このページを初めて見たときは魅了されました。本当に興味深かったです。このあとしばらく、古い編物・手芸の本を集めることにはまっていました。

下は作品の全体像です。小さく不鮮明な写真なので細部はよくわかりませんが、かえって魅力的に見えます。出来上がり寸法が「2尺1寸8分(82cm)」とありますね。いま編んでいるものはこれより小さくなるはずですが、モティーフの数としては同数をめざしています。

作品名は「古典趣味の角形テーブル掛」。柴田先生の言葉を引用してみましょう。

(……)洋風の古典紋様を連続させた、クラシックな感じのもので、十字模様と圓型模様を一つ一つ継いで角型にする、簡単なものです。

「材料と用具」

三十番のスゞラン印新カタン絲を七把、八番のレース編用鈎針。絲も針も、お持合わせのものがあれば、それでおあみなさいませ。(……)

「簡単なものです」とさらっと書いてありますが……。昔の人はこれを「簡単」と感じたのでしょうか。本当にそうだとすれば、当時の人の針仕事スキルはすごいものです。確かにいったん慣れてしまえばだいぶ楽ですが、そこに至るまではかなり大変でしたよ、柴田先生。

いかがでしたか? この本はとても興味深い重要な本なので、あしたもご紹介を続けようと思います。