ロイヤリティプログラム『歴史と分類』 - ユニクロ・すかいらーくの<失敗>

クラフト、ローカル、歴史をこよなく愛するオーバルギアです。

今日は店舗やECサイト運営をしていくにあたり大切な「ロイヤルカスタマー」について、とっても勉強になる資料があったので、それを紹介します。

デロイトトーマツのデジタル化時代におけるロイヤリティプログラム -ロイヤルカスタマーとの関係深化に向けて という資料です。

店舗さんやECサイトを運営している方は一読を強くおすすめします!このnoteではこの資料を読みながら、私なりに整理したものを共有しますね。

本題の前に・・

本題に行く前にみなさん「スキ」をありがとうございます!

告白しますと、私たちオーバルギアは、こういうブログはじめてなんです^^;

はじめて書いた↑の記事にスキをいただき、とてもうれしかったです!40歳オーバーのメンバーみんなで「スキ通知が来たよ!」ってはしゃいで伝えちゃいました(笑)

あらためて御礼申し上げます(←かたいw)

それでは本題にいきましょう。

企業への問題提起

まずこの資料では、次のような問題提起をしています。

顧客は多種多様なプログラムを企業が考えるよりも賢く使い分けており、企業は投資に対して思惑通りの経済的メリットを果たして創出できているのだろうか?

「企業側が用意した顧客ロイヤリティを高めるための施策」つまり、ロイヤリティプログラムはちゃんと機能しているのかという提起です。

ですよね、お客さんは賢いですからね。企業の思い通りにいくはずがないですよね。

あっ!その前にそもそものロイヤリティプログラムの定義を確認しましょう。

ロイヤリティプログラムとは?

既に顧客になっている消費者を対象に企業へのロイヤリティを高めるための仕組み。

ロイヤリティマーケティングは、企業への愛着や信頼といったロイヤリティが高いロイヤルカスタマーの維持・育成を目的に、既存顧客の中で、一般顧客とロイヤルカスタマーを顧客体験の上で、区別するための様々な施策とされる。

一言でいえば、既存のお客さんに向けたアプローチってことでしょうかね。

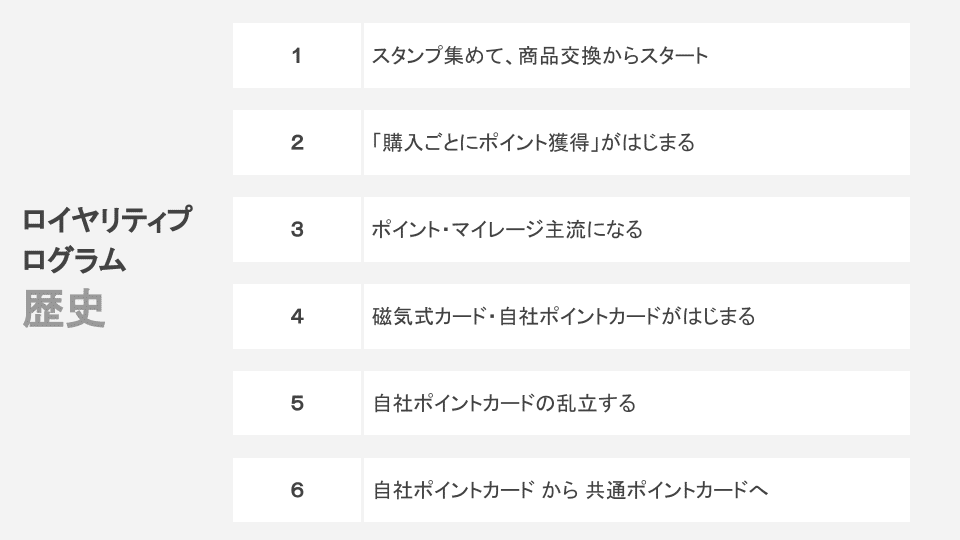

ロイヤリティプログラムの歴史

それではロイヤリティプログラムの歴史を振り返りましょう。歴史をこよなく愛する金屋としては大好きな領域です(笑)

1. スタンプをあつめて商品と交換からスタート!

2. 次に、購入金額に応じてポイント付与がはじまる

3. マイレージ/ポイントが主流になる(クレカ、キャッシュカードの影響/値引き交渉の軽減)

4. スタンプカード→磁気式カード/自社ポイントカード発行する動き(POS連携/顧客分析)

5. 2000年代は、ポイントの多様化・乱立(電子商取引/電子マネー/ECサイト/スマホ利用)

6. 自社独自ポイント乱立 → 共通ポイントプログラム台頭へ(T-point、Ponta)

ちょっと本題からそれますが、このデジタル化時代におけるロイヤリティプログラム資料がインターネット上で読めちゃうというこの時代、ありがたさを感じますね。

日本ではロイヤリティプログラム = ポイントプログラムと見なす傾向が強いとありました。確かにそうですよね。

あと最終的に行き着いたT-pointやPonta等の共通ポイントのメリット・デメリットも整理しました。

共通ポイントのメリット/デメリット

◎ 顧客のメリット

・ためやすい

・使いやすい

◎ 店舗のメリット

・相互送客

× 店舗のデメリット

・1社あたりの存在価値が希薄化

・相互送客の低下(と思われる)

いち顧客としてもこのメリット・デメリットは感じますよね。共通ポイントは確かにためやすいし、使いやすい。使った店舗さんに特別な何かを感じるかというと、正直希薄だったりもしますね。

ロイヤリティプログラムの分類

先ほど「日本ではロイヤリティプログラム = ポイントプログラムと見なす傾向が強い」と書きましたが、じゃあ、ロイヤリティプログラムの正体は何でしょうか。

資料では次のように分類していました。

1. ポイントプログラム ←日本ではココを指す場合が多い

2. 会員プログラム

3. ロイヤルカスタマー向けプログラム

ロイヤリティプログラム=ポイントではなく、

会員制やロイヤルカスタマー向けサービスも含めて捉えていきましょうということですね。

それぞれ詳細をみていきましょう。

1.ポイントプログラム

いわゆるお客さんが何か買ったときとかにポイント付与する仕組みです。

目的

顧客の購買誘因になり、次回の購買意欲の向上に繋げること

目的を達成しているケース

・購入単価が高いサービス(家電量販店)

・購入ごとにポイントが付く(インターネット通販)

目標達成に必要条件

・付与率5%〜10%以上

・一度の購入で、数千円から数万円のポイントが付く

目標達成に必要条件としては、ポイント付与率が購入金額に対して5%〜10%である必要があると。

これはけっこう高い付与率ですよね〜お客さんとしてはうれしいですが。さらに一度の購入で数千円〜数万円のポイントが付与されること。家電量販店はドンピシャですね。

一方、次の条件では機能しないと書かれていました。

目的を達成していないケース

・ポイント付与率が高くない少額決済

・一度の購入単価は高いが、購入頻度が低い

つまり、どんなポイントだとイイのかをまとめると、

顧客から選ばれる三原則

- たまりやすい

- 使いやすい

- 付与率が高い

うん、納得ですね。

2.会員プログラム

いわゆる会員登録した顧客にアプローチすることです。

目的

会員への情報発信

・自社サービス購入

・来店に繋がるプロモーション

手段

・Email、DM(昔は主流)

・LINE

・ソーシャルメディア

・自社アプリ

会員の人と会員じゃない人。言われてみれば違いがありますね。会員になってくれたお客さんには、情報発信ができます。もちろんお客さんにとっても有益なもので。

3.ロイヤルカスタマー向けプログラム

会員ステージによって、企業から提供されるサービスのグレードが変わるもの。会員ステージは購入金額に応じてアップグレードするものが一般的でしょうかね。

目的

頻度高く、自社のハイグレードサービスを利用する顧客との関係深化

資料では、航空会社が例に上がっていました。ロイヤルカスタマーは、一般顧客よりも収入が1.5倍〜5倍あるようです。さらに、アラスカ航空では7倍となっていると。つまり、ロイヤルカスタマーの数が多ければ十分採算が取れる。

さらにこんな記載がありました

ロイヤルカスタマーはサービスを利用する際のペインポイント解決のためにお金を支払う。企業は既にあるサービス資産を活用してロイヤリティプログラムの内容を拡充させていく

お客さんのペインポイントを解消できる前提ですが、新しく事業開発しなくても、いまあるサービス資産を商品化すれば良いと。それにお客さん(ロイヤルカスタマー)はお金を払うんですよと。

ロイヤリティプログラムの価値まとめ

ここまででロイヤリティプログラムの3つの分類をみてきました。

1. ポイントプログラム

2. 会員プログラム

3. ロイヤルカスタマー向けプログラム

この1、2、3をすることで、お客さんに次のような価値が提供ができるというわけですね。

- 情報発信

- 経済メリット(1p=1円 等)

- 付帯サービス(商品交換 等)

- 特別体験

失敗談:ユニクロ、すかいらーく

ここで失敗談の記述もありました。学びがあったので、共有しますね。

まずはユニクロが行ったロイヤリティプログラムの失敗談

ユニクロポイント

・2,000円で1p

・30pで5,000円券と交換

・還元率8%

つづいて、すかいらーく

すかいらーく

・500円で1p

・100pで5,000円券と交換

・還元率10%

詳細は資料をご覧いただくとして、ここでは原因総括をしたいと思います。

失敗理由:還元率は高いが、

・ポイント交換するまでの道のりが長い

→「たくさん買わないと交換できないじゃない!」

・年に数回程度しか購入頻度がない

→「う〜む。。。なかなかたまらないなぁ」

「道のりが長い」点については、gifteeさんの取り組みもヒントになりそうですね。

低額ユーザーも交換可能。 ユーザー満足度とアクティブ率向上に

出典:giftee

次回へ

資料にはまだ学びがあるのですが、結構長くなってしまったので、続きは次回に!次回は、ロイヤリティプログラムについての顧客アンケートから色々読み解いていく章です。

↓続きを書きました!

それではまた!