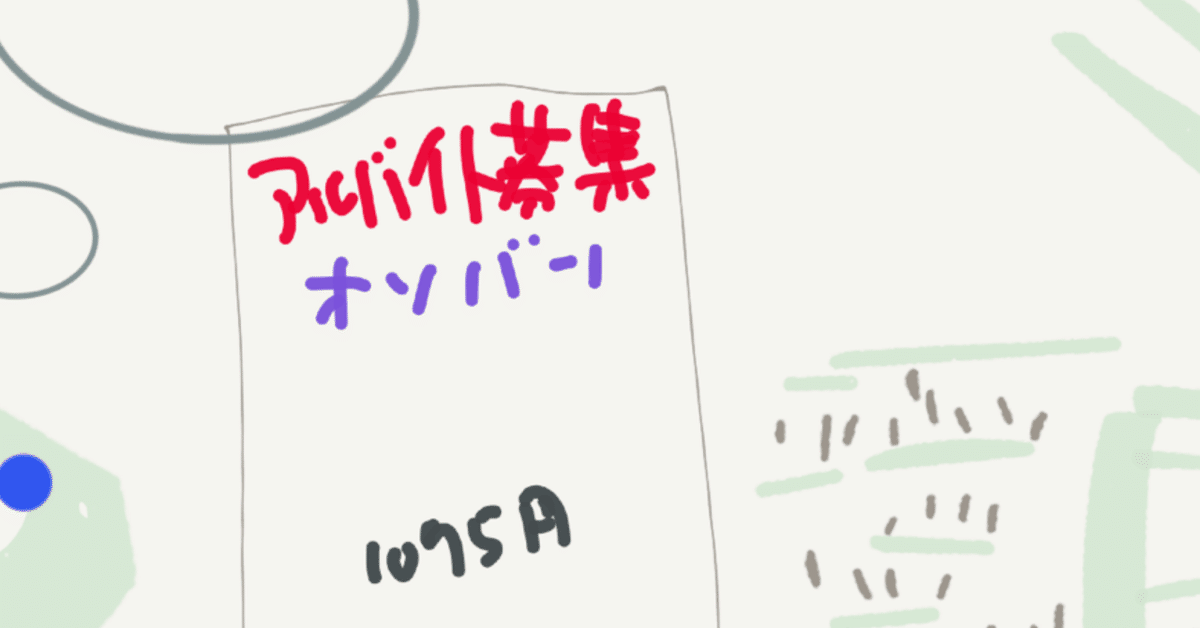

面陳された雑誌コーナーの上に、遅番募集の求人が張り出されていた。

書店員のバイト、いいなあ、なんて迂闊にも胸弾ませてしまった。時給1075円、21時を過ぎると1300円ちょっととバイトの旨味の味変が起こるけど、23時までの2時間限定だからその差は微少。

学生時代を思い出すには、効果は抜群だった。休憩室で制服から私服に着替え、レジに立つ。細かな作業は押し寄せた年波にすべて洗い流されてしまったけれど、痩身小柄な哲学おばさんや、卒業したばかりの少し年上の笑顔でエクボのお姉さん、透き通るような美人中堅お姉さん、ほかにもいたはずだけどあまり覚えていないや、といった面々に囲まれ、総勢2桁代におよぶスタッフが、3フロアで繰り広げられる書店劇場を支えていた。

そのバイト先の書店で、万引きを見た、ような気がした。コートの腹部がやかんを入れたみたいに不自然に膨らんでいて、そこに隠した、ように見えた。レジから少し離れていた。そのせいで見間違ったのかもしれない。仮に「万引きしたでしょ」と詰め寄っても、もし違っていたら、その人に悪いことをしただけでは済まなくなる。濡れ衣を着せてしまったこちらに非がつく。そんなことになったら、イヤだった。そんなことになって、途方に暮れたくもなかった。腹部に本を忍ばせたかもしれない男は、じきレジにやってきて、やってきて、どきどき、何をするのかと期待と不安が両立した心情のこちらに向かって、こちらに向かって、直球でも放ったように時間を訊いてきた。

「今、何時ですか?」

時計は店内のあちらこちらにある。わざわざ訊かなくても時間は確かめられる。確かに怪しかった。でも、疑念がどれだけ確信に近づいても、断定することはできなかった。もし違っていたら。そう思うと、正義の行手を阻む堰を切ることはできなかった。意気地が足りなかった。もし本当に万引き犯だったなら、お手柄をあげることになる。

行動か沈黙か、揺れる気持ちに踏ん切りがつけられず、壁掛け時計を見て時間を告げると、男は咎められないことを確信したのか、そのまま出口に向けて歩き出した。

当時のバイト代は高が知れていた。現代の1075円からすれば雀の涙程度だった。そんな薄給のバイトに課せられる責任にしては、今から思えばあまりに重過ぎた。だけど、稼ぎは少なくボロは着てても心は錦でいたかった。

今でも葛藤が渦を巻く。

時給1075円。現在の生活リズムからすれば、踏み切れない領域だとわかっている。ここにも切れない堰があった。