瀬戸内海の小さな島で授業をすることになり、4日間かけて中国地方をめぐった話

山口県周防大島町に、浮島(うかしま)という小さな島があります。

柳井市の沖合の屋代島(通称:大島)から渡船に乗って15分。

1周6.8キロの島に、約180名の住民が暮らしています。

おもな産業は、みかん作りと、漁業。

いりこ(煮干し)の原料となるカタクチイワシをとる船びき網漁がさかんで、

山口県のいりこの約9割は浮島で生産されているそうです。

現在、浮島に住む小学生は9名で、

子どもたちのお父さんは、全員漁師さん。

子どもたちが通う島で唯一の小学校・浮島小学校で、

1月30日(木)に海と魚についての授業をしてきました。

きっかけは海洋教育研究会

どうして浮島小学校で授業をすることになったのか?

話は、昨年夏にさかのぼります。

2024年7月29日・30日の2日間にわたり、

『漢倭那国王』の金印が発見されたことで有名な福岡県の志賀島で、

「海洋教育研究会2024 」(※)が開催されました。

全国の小中高等学校で海洋教育に取り組む先生方を中心に

約40名が集まり、志賀島の自然や文化について学びながら、

海洋教育の実践を深め合う研修合宿です。

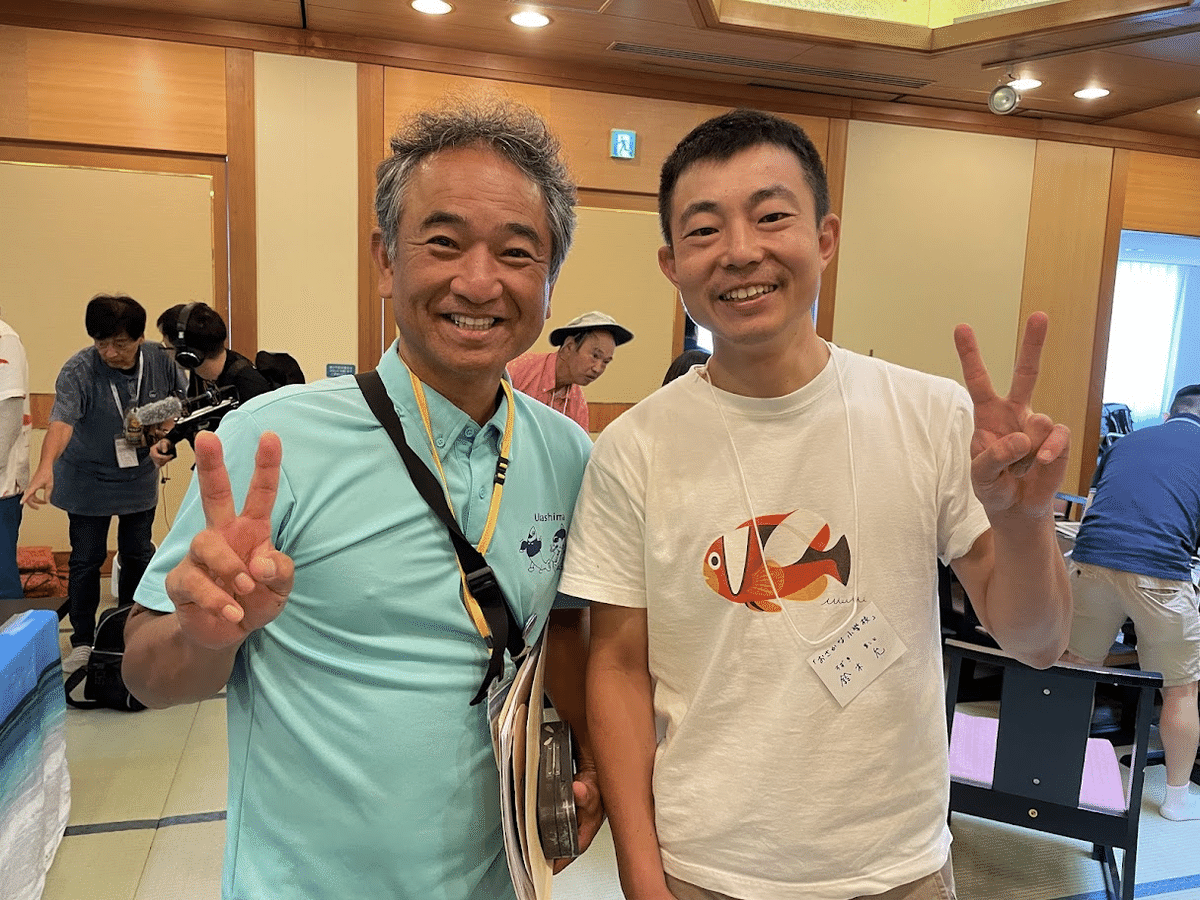

こちらの研究会で同じ班になったのが鳥羽小学校の廣脇先生と、浮島小学校の河島先生。

一緒に発表をして、同じ部屋でお酒も飲んで、

「ぜひ浮島小学校に来てね~!」と呼んでいただきました。

(鳥羽小学校では、10月15日にサワラの授業をさせていただきました)

迷い

10月に河島先生からメールが届きました。

「校長先生の承諾もとれたので、浮島小学校で授業をしてほしい」という正式なご依頼でした。

うれしい反面、悩みました。

浮島小学校の子どもたちは、毎日海を見ていて、

海についてはぼくよりもはるかに深く知っているはずです。

お父さんは漁師さんで、魚のこともぼくより詳しいかもしれません。

そんな、ザ・海っ子!の子どもたちに、知ったかぶりで海の話をするようなことは絶対にしたくないと思いました。

本気で向き合わないと、がっかりされるに違いありません。

ぼくは腹をくくって、浮島小学校の授業のために1週間をささげることを決めました。

実際に自分で海を体感して、子どもたちに話をことが大切と思い、

日本海から中国山地を越えて瀬戸内海に入るという旅程を計画しました。

また、浮島以外の海でとれた魚を取り寄せることで、自分たちの海と魚を他所と比較しながら見つめ直す機会を作ってみようと思いました。

1日目 - 1/27(月)

朝東京を出て、新幹線で広島へ。

広島駅でレンタカーを借りて、島根県の松江まで3時間のドライブ。

中国産地を越えて日本海側に出ます。

夕方に、たまたま鳥取・島根に漁業の視察に来ていたChefs for the Blueのシェフのみなさんに合流し、宍道湖の寒ブナとしじみの勉強をさせていただきました(すごい偶然でした!)

2日目 - 1/28(火)

早朝、鳥取県水産試験場の尾田さんの資源調査に同行させていただき、

境港でベニズワイガニの水揚げを見学させていただきました。

ベニズワイガニは深海生物で、水深800メートルより深いところにかごを設置して獲ります。

瀬戸内海には深海はなく、浮島の周辺は深さ数十メートルしかありません。

浮島小学校の子どもたちに深海の話をしてあげよう・・・なんて思いながらベニズワイガニの水揚げを見学しました。

境港 ⇒ 益田

境港での見学を終え、島根県の益田市まで、西に西に180㎞進む旅のはじまりです。

◆荒れている日本海を体感すること。

◆日本海に漂着している海ゴミを観察すること。

◆益田市でおさかな小学校の貝の授業でお世話になっている佐々木先生に会うこと。

が、この日の目標です。

そして、運がよかったら、殻をもつタコ、アオイガイの殻を拾いたい!

(この時期に日本海に漂着するらしいのです)

荒れる日本海を体感し海ゴミを観察するということは、日本海沿いを運転していればどこでもできました。

車を止めてわざわざ海岸に下りる人はあたりには見えず、冷たくて強い風が海から吹き付け、顔が痛いほどです。

海岸には日本のゴミ、中国や韓国からのゴミがたくさん漂着しており、

漁業や養殖に使う道具から、ペットボトル、おかしの袋、サンダルなど、いろいろなゴミがありました。

中国語の書かれた風船もあって、「あ、風船、飛んでっちゃった・・・」と悲しそうに空を見つめる中国の子どもの顔が思い浮かびました。

それが、まわりまわって日本の海に流れ着いているんですね。

夕方に、益田市に着き、おさかな小学校の「貝の先生」佐々木隆志先生にお会いしました。

佐々木先生は、地元の海岸を歩いていろいろな貝殻を集めているビーチコーミングの名人。数千種類の貝殻のコレクションをお持ちです。

また、アンダンテ21というNPOを運営し、子どもたちの自然体験イベントを開催したりされています。

佐々木先生に案内していただき、一緒に海岸で貝殻拾いをしました。

ものすごい強風で、なかなか大変でしたが、歩きはじめて数分で、佐々木先生が岩にはさまったアオイガイの貝殻を見つけてくれました!!

佐々木先生と晩ご飯を食べてから、また車を運転し、瀬戸内海まで出ることにしました。

もともとは益田に泊まる予定だったのですが、雪予報だったので、気温が低い早朝に中国山地を越えるのは危険かもしれない、という判断でした。

長い一日。深夜に山口県の岩国に着きました。

3日目 - 1/29(水)

朝、ホテルを出て、びっくりしました。

明るい太陽の光が降り注いで、通学の高校生たちが談笑しながら歩道を歩いています。

昨日の雪は、風は、どこにいったんだ!?と思うくらい、別世界でした。

岩国から、周防大島町に向かいます。

周防大島(正式名称は屋代島。通称、大島)は、今は橋がかかっていて、車で行くことができます。

おだやかな海をながめながら、ドライブを楽しみます。

3日目の目的は、浮島周辺の海を体感すること。

瀬戸内パドリングさんに個人ツアーをお願いし、周防大島の海をシーカヤックで漕いできました。

大陸からの寒波で、ときどき強い風が吹きましたが、前日に荒れた日本海を見てきたばかりなので、そよ風のように感じます(←言い過ぎ)

ちょっと緊張する場面もありましたが、とっても楽しいパドリングでした!

14時半頃に上陸し、しばらくして河島先生と合流。

一緒に温泉に行って、晩ご飯を食べながら簡単に打ち合わせ。

翌日の授業にそなえました。

4日目 - 1/30(木)

いよいよ、授業の日です。

7時頃にホテルを出て、船着き場に向かいます。

8時の町営渡船に乗りました。

浮島小学校の先生たちも、船で通勤しています。

途中の江之浦港で子どもたちが数人乗ってきて、小学校がある楽ノ江港まで一緒に行きます。

8時22分。浮島小学校に着きました。

授業は、10時半から。

それまでのあいだに、日本海側の写真をまとめたりして、大急ぎで授業の準備をしました。

3時間目

10時に3時間目の授業がはじまりました。

今日の授業の内容は、

◆3時間目(45分)・・・日本の海と、浮島の海の話

◆4時間目(45分)・・・魚を調理

◆給食の時間 ・・・みんなで作った魚料理を食べる

◆5時間目(45分)・・・タクラマカン砂漠の旅の話

という流れです。

はじめに、日本を囲む海の話。

深い海、浅い海、暖かい海、冷たい海、荒れた海、おだやかな海

などなどを紹介しながら、

「浮島の海はどんな海だと思う?」と子どもたちに問いかけました。

海がちがえば、とれる魚もちがいます。

愛知県の底びき網でとれた魚、駿河湾でとれた深海魚、沖縄でとれたアオブダイを用意して、どれがどこでとれたか、考えてもらいました。

子どもたちは、青い魚、アオブダイにびっくりしてました。

愛知県の底びき網の魚には、「これ、浮島でもとれるよ!」と教えてくれました。さすが、よく知っていますね。

4時間目

4時間目は、家庭科室に移動して、先ほど見せた魚を料理します。

子どもたちは、白衣に着替えました。

大人たちもエプロン姿になります。

アオブダイはお刺身に、カレイや鯛は煮つけに、シロザメやイカはバター焼きにします。

お母さんたちも手伝いにきてくれて、みんなでご飯を作りました。

できました!

みんなで作ったご飯は最高においしかったです!

5時間目

午後は、河島先生からのリクエストで、大学生時代にタクラマカン砂漠に行った時の話をしました。

「海と関わる仕事をする」と決めた10代の終わりに、「海とは正反対の環境に行ってみよう」と思って、国際フェリー、長距離列車、長距離バスを乗り継いで、中国の西の果て、新疆ウイグル自治区を訪れたのでした。

そこでは水が貴重で、人々が荒れ地を耕して植林をしていたこと、カレーズという地下水路を掘って水を確保していること、乾燥した気候で干しブドウの生産が盛んなこと、ふだん食べているのは羊肉だということ、ほとんどの人が一生に一度も海を見ない人生を送っていること、などをお話しました。

365日海を見ている子どもたちには、「浮島の海のことならまかせて!」と言えるようになってね、というメッセージを送りました。

また、周防大島出身で「旅する巨人」として知られる宮本常一先生についても紹介しながら、自分の足で歩き、自分の目でしっかり見ることの大切さも伝えました。

予定通り、すべての授業が終わりました。

子どもたちと一緒に、15時の船で帰ります。

準備にかけた時間もふくめ、とても学びの多い4日間でした。

浮島小学校のみなさん、どうもありがとうございました!!

振り返り

今までに、宮城県気仙沼市で3校、三重県鳥羽市で1校の小中学校で授業をしてきました。また、学校外では、東京、埼玉、長野、岐阜、愛知などで、魚やイカを観察したりさばいたり食べたりしながら海について学ぶイベントを開催してきました。そうしてたくさんの子どもたちとふれあってきましたが、今回の浮島の子どもたちは日常的な海との関わりの濃度が圧倒的に高く、だからこそ彼らにとってなにが価値になるのかを考えるのが難しかったです。日本海と瀬戸内海を自分なりに体感して、日本各地の魚を用意して、さらには海と正反対の環境である砂漠の話をして・・・と、自分がいま出せる引き出しは120%使って授業をしました。悩みながら授業の準備をしましたが、港の岸壁まで走って船を見送ってくれた子どもたちの笑顔を見て、想いは通じた、努力は報われた、という気持ちになりました。

少子高齢化が進み、地方の人口も減っていくなかで、人々が住むことをやめた離島は、無人島になってしまいます。高校生になるタイミングなどで多くの離島の子どもたちは一度島を離れることになります。そうして広い世界を見て、やがてまた島に戻って家庭をつくって暮らしていくということを考えるときに、自分が生まれ育った島がどんなに素晴らしい島か、どんなに魅力のある島か、小学生のうちにたくさん感じておくことがきっと大切で、そのプロセスのなかで、自分のようなヨソモノが外からの視点でなにかを言うことがもしかするとなにかプラスに働くのであれば、これからも授業を通して貢献させていただけたらうれしいなと思います。河島先生からは、「島の子どもたちが誇りをもてるような授業をしてほしい」と高い高いハードルをいただきましたが、多少なりとも答えることができたしょうか・・・。

おさかな小学校をはじめてもうすぐ丸4年になります。公立の小学校で授業をするのがずっと目標でしたが、2024年度に鳥羽小学校と浮島小学校の2校で実現することができました。しかも、2校とも、魚を観察して、さばいて、料理して、給食の時間に食べるということができました。小規模な学校であることや、校長先生の人柄や考え方によるのだと思いますが、多くの学校で、「魚をさばいて食べるのはNG」とされてるなか、見る⇒さわる⇒食べるところまでできたのは、本当に画期的だったと思います。来年度以降、全国の他の学校でも、魚を食べる授業(まずは食べない授業からでも)ができたらと思っています。興味のある学校関係者のみなさん、ぜひお声がけください。

最後に、このような素晴らしい機会をいただきました浮島小学校の河島先生、岡田校長先生、ご縁をつないでくださった笹川平和財団海洋政策研究所のみなさま、ありがとうございました!!

おまけ

※海洋教育研究会2024について

■ 正式名称:『海洋教育研究会2024 地域素材を活用した海の学びの実践に向けて in 志賀島』

■ 日程:2024年7月29日~30日

■ 主催:笹川平和財団海洋政策研究所

■ 助成:日本財団

■ 共催:玄海町教育委員会

■ 後援 :文部科学省

■ 報告書のホームページ:https://www.spf.org/pioneerschool/event/20240729_OceanEducationConference.html