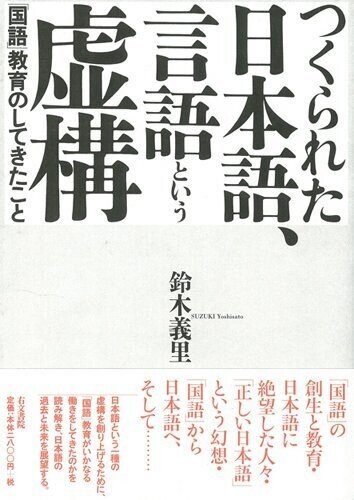

◆読書日記.《鈴木義里『つくられた日本語、言語という虚構 「国語」教育のしてきたこと』》

※本稿は某SNSに2021年4月13日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

鈴木義里『つくられた日本語、言語という虚構 「国語」教育のしてきたこと』読了。

社会言語学者による日本論であり、日本語論であり、日本の「国語」教育論でもある。

ここで注目していただきたいのは、何故「国語」にカギカッコが用いられているのか、という部分である。

ここに、本書のある種のテーゼが盛り込まれているのである。

◆◆◆

そもそも「日本語」と「国語」とは何が違うのか?日本の学校教育では「国語」を学ばせているし、教師も「国語」を教えるために「国語」の教員免許状を取得する事となっている。

だが、何故われわれが学校で習うのは「日本語」ではなく、「国語」と呼ばれるのか?両者には明らかな差があるのである。

「日本語」は、外国人に学ばせる事ができるものだ。だが「国語」を学ぶ事はできない。

つまり「国語」とは、日本語を母国語とした「国民」向けの教科なのである。

著者は「この二つの用語の意味内容は、重なる部分も多いことは事実だ。だが近年ではこの二つの用語は、かなり意識的に使い分けられており、異なったニュアンスをもつものでもある」と説明している。

こういう事が明らかになってきたからこそ近年「国語学会」は「日本語学会」という名称に変更しているのだという。

「国語」とは「国」が前提となっている、わりとイデオロギッシュな言葉なのである。

この考え方は戦前から伏流水のように不可視的に繋がっている。

◆◆◆

例えば、現在も日本の学校で学ばれている「日本史」の教科は、戦前では「国史」と呼ばれていた。

「日本語」と「国語」のニュアンスの違いというのも、それに近いものがあるのかもしれない。

日本で初めての学校教育制度を作り上げた明治政府には「国」のニュアンスを強調したい理由があったのである。

というのも、日本は明治時代になるまでいわゆる近代国家という意味での「国」という体制はできていなかったのである。

もっと言えば「日本という国」というのは、明治時代にできた「考え方」なのである。

こういった事は近代史家の網野義彦を始め、多くの日本史家が指摘している事でもある。

平安時代の古典や漢文を「国語」という枠組みで学ばせる事によって、あたかも「日本」という存在が、確固とした一つの纏まった「国家」として古代から連綿と続いているかのようなイメージが人々の意識の中に自然と刷り込まれているのである。

「日本語」も、太古から連綿と引き継がれ進化し続けたもののように感じてしまう。

だが、著者はそれが日本の「国語」教育によって自然と我々が身につけさせられている「虚構」だと主張しているわけである。

そもそも「正式な日本語」なるものは明治政府の政治的な意図によってまとめられたもので、その歴史はせいぜい100年程度なのである。

江戸時代以前に「日本語」なるものはなかったのだ。

これも複数の歴史家が指摘している事でもある。

日本には様々な言語が存在していて、例えば西日本と東日本では大きく言葉が違っていた。

また階級によっても流通している言語は違っていて、いわゆる「標準語」等という考え方さえもなかった。

「書き言葉」についてはある程度の共通性は見られたが「話し言葉」に至っては、東北の人々と九州の人々とでは、おそらく意思疎通も難しかったのではないかとの見方もあるほどだった。

江戸時代などは日本に住んでいた人の多くが農民で、気軽に他地域へ移動する事もなかったので「話し言葉」の交流もなかった。

そのために藩の中で活発に「言葉」は交わされていたとしても、他地域の人たちと言葉を交わす事はほとんどなく、地域ごとに文化も言葉も違っていた。

僧侶や武士など階級ごとにも通用する言葉と通用しない言葉があったようで、階層ごとにも言葉は違った。つまり統一された「日本語」等はなかったのである。

◆◆◆

こういったように地域によって文化も言葉も違っていた"日本に住んでいる人々"は、自分たちを「日本人」などとは思っていなかったのだそうだ。

そもそも「国」という意識がない。「国」という意識はあった所で「藩」がせいぜいで、『考証要集』の大森洋平などは、当時日本全土は「天下」とでも呼ぶべきものだったと指摘している。

つまり明治時代までの日本は、西洋諸国が作り上げてきたいわゆる「近代国家」と呼べるような統一された国家体制は採っていなかった。

それどころか「日本人」といった「統一された民族」といったものまでもアヤフヤなものだった事は、上にも挙げた網野義彦等の研究によって明らかになっている。

過去、日本には大陸のほうから律令制や漢字を伝える知識人や多くの技術者が流れてきて日本に定住している。

著者も「ある推定によれば、八世紀頃の「日本」(といってもその領域はかなり狭く、日本列島の一部ということになるが)の総人口六〇〇万人のうちの三〇パーセント、つまり二〇〇万人ほどを(渡来人が)占めていたということとなる(本書P.27より)」と、井上満郎の研究を引用して説明している。

多くの渡来人が中世からそれ以前に来日して定住し、現地人との混血が進んでいたというのは網野義彦がその著作で指摘している所である。

日本の「純血種」等というのも、幻想にすぎないというわけだ。

当然、自分を「日本人」等と思っている人などは、明治時代になるまで存在していなかった。

それぞれの地方によって異なった言葉、異なった文化風習、異なった民俗を持っていたのが「日本」という地域の姿だった……そういった多様性のある人々が共存していたのが「日本」という場所であったのだが、それを西洋列強に遅れまいとして無理やり強引に一つに統一したのが明治政府だったのだ。

つまり「標準語」や「日本語」というものは、明治政府が「政策として作り上げた」ものなのである。

著者も指摘しているが、我々は「国語」の授業によって、平安時代の短歌や文学などを教えられ、「昔の日本人は桜を見て感動するという感性を持っていたのだよ」という事を教える。

しかし、これは実際は一つの時代の、京都という一地域の、貴族階級という一部の特権階級の人々の「限定された感性」であって、昔から日本に住んでいた人々が全員そう感じていたというわけではない。

アイヌ人や東北地方の人々や沖縄の人たちは当然、また違った感性や風俗を有していたはずである。

しかし、学校でそういう事を習うと、何故かそれが「日本というものだ」という気がしてきてしまうし、また、そう教えられる事で、昔から今まで変わらず連綿と「日本」という「国」があったかのように思えてしまう。

平安貴族も我々と同じ「日本人」であり、桜を愛するという感性を共有しているのだと思えてしまう。

日本では「国語」教育によって、そういった「一体感」が醸成され、そういう共通認識が内面化されるのである。

これは実にフーコーが指摘した「規律権力」そのままの事例ではないか。

明治政府は、そういう形で地域地域で言葉も意識も風習もバラバラだった人たちを「日本人」という枠組みにはめ込み「日本を愛する気持ち」というものを作り上げてきたのである。

◆◆◆

1941年の「国民学校令」では「国語ヲ尊重愛護スルノ念ニ培ヒ」と書かれていて、「国語」が単なる「日本語文法理解」でも「日本語表現理解」でもない「尊重愛護」する事に目的がおかれている事からも、その「政治性」がハッキリ出ている。

本書を読んで驚いたのは、この目的は"現在も受け継がれている"という点である。

1998年の「学習指導要領」における小学校の「国語」については「国語に対する関心を高め、国語を尊重する態度を育てるのに役立つこと」「我が国の文化と伝統に対する理解と愛情を育てるのに役立つこと」「日本人としての自覚をもって国を愛し、国家、社会の発展を願う態度を育てるのに役立つこと」という文言が入っている。

これは中学校、高校の学習指導要領でも似たような文言が見られるという。

「国語」の目的が、単なる「日本語」という言語を学ぶだけではなく、何故か「伝統や文化を尊重する態度を育てる」等というナショナリズム的な「思想」を涵養するニュアンスが込められているのである。

そもそも国から「国を愛せ」などと教えられるとは、大きなお世話である。

斯様に「愛国心」というものは、政治的に作り上げられた虚構なのだ。

勿論「日本」というのも作り上げられた「共同幻想」であった。

吉本隆明は『共同幻想論』で、日本では「国」というと我々を包み込んでいるもの、といったイメージを抱いていたが、西洋に行った時に感じて驚いたのは「国」とは「我々の社会に付属している一機関」だという考え方がある事だった……といったような事を指摘していた。

本書の中で著者が引用している西川長夫の記述を孫引きしてみよう。

「ある人間が**人と呼ばれるのは、その国の国籍を有することが唯一の条件であって、その人物の文化的な内容は問われない。またベネディクト・アンダーソンが述べたように『国民とはイメージとして心に描かれた創造の共同体』であって、心に描き出されるような『国民』が現実に存在するわけではない」

◆◆◆

以上、述べてきたように、日本の「国語」教育は明治政府が「国」というイメージを作り上げる政治的な意図をもって作り上げられ、その一部の考え方は戦後も受け継がれている、という事である。

ついつい本書の内容の内の政治思想的な部分について多く語ってしまったが、本書では「日本」や「国語」を批判するためだけの内容のものではない。

一つは、「日本語」というものが作り上げられてきた虚構であるという事を前提にして、では「国語」教育をこれからどうしていけばいいのか、というのが重要な点として述べられている。

「日本語」が虚構である以上「正しい日本語」というものも、定義しようがない。言語というものは、流通していくうちに目まぐるしく変化するものだ。

現在の「日本語」も、つい100年前の「日本語」とは全く違ったものになっているという事は、明治~大正時代の書物をあたればすぐわかる事だ。

だから言語は「正しい/正しくない」ではなく「良いか悪いか」で考える必要がある。前者が悪いのは、変化を拒む圧力が発生してしまうからである。

本書でも繰り返し言及されているのは「いま日本語は乱れている」と考えている日本国民が多いという事である。

「乱れている」ではなく、「それが、良い乱れか/悪い乱れか」で考えるべきで「昔の自分たちが使っていた日本語」を無条件で良いと考えるのは間違いだ、という事なのである。

「伝統」の悪い点は、このように変化を嫌う所とも言えるだろう。

「伝統的な日本語」という表現を使うと、それが無条件で「正しい日本語」であるかのように思えてしまうが、上述したように「日本語」というものは明治政府が無理矢理作ってきた虚構でしかない。非効率的な部分まで墨守していても仕方がないのだ。

本書の著者が主張している一つの改善案は、使用する漢字の量を減らす事にある。

「使用する漢字の量を減らし、その代わりに厳選された二〇〇〇なり三〇〇〇の漢字を、今よりももっと時間をかけて教えることが、結局、日本語の中での漢字の命脈を長く保つことにつながるし、日本語が延命するためにも役に立つだろうということだ(本書P.226より引用)」

憶えねばならない漢字の量が多い事が、学校教育の「国語」の負担と、学ぶ子供たちの負担を増やしているという事なのだそうだ。

今や教育業界にも競争原理が働いてきており「良い教育は金で買える」という時代になっている。

そうなると、金のない人と金のある人との教育格差は広がってくる。つまりはかつての日本のように階層によって流通する言語(言語レベル)が偏ってしまうという事態にもなりかねない。

「日本語が、多様性を持ちながら、同時に日本国家の中でどこでも、どのような階層の人にでも通じるという状況は、維持すべきものだと思う(本書P.226より引用)」と著者は言う。そのための「漢字の制限」なのである。

本書では以上のように、現在の日本の「国語」教育の問題点を、日本の歴史を遡行し、日本語の成立過程と「国語」教育の歴史を振り返りながら考える日本論であり、日本語論であり、日本の「国語」教育論でもある。

「日本の伝統」等という「虚構」に囚われている自称・愛国者の言う事に従っていると、逆に日本語の崩壊が止められなくなるという逆説的な指摘をするのが本書の内容でもある。

重要なのは、「日本の伝統」等という「作られた虚構」に執着する事ではない。

「日本語」というものが「虚構」である事をちゃんと理解した上で、その前提に、では我々が今後その「日本語」を自分たちで能動的にどうしていくのか考える事なのではなかろうか。