◆評釈.《「一穂の錐買ひしかばかたへなる一茎のやはらかき妹」――塚本邦雄》

※本稿は某SNSに2019年10月29日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

「一穂の錐買ひしかばかたへなる一茎のやはらかき妹」――塚本邦雄『緑色研究』より

◆ ◆ ◆

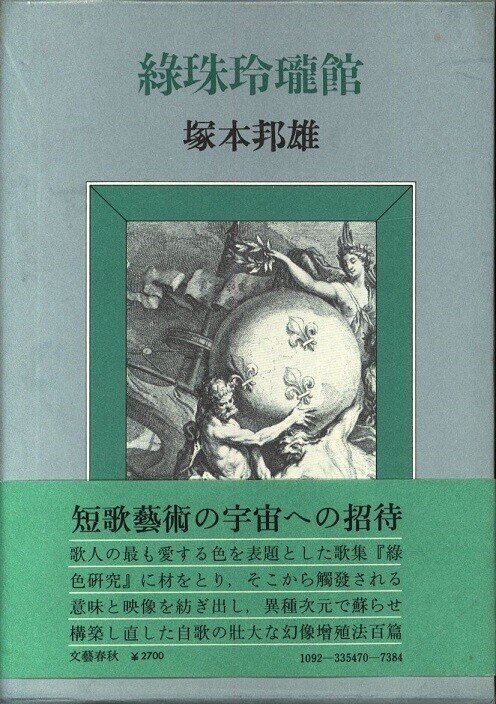

現在、毎日のように一首ずつ読み進めている塚本邦雄の短歌+散文集『緑珠玲瓏館』がもうそろそろ読み終わってしまいそうなので、今まで読んできた中で思い出深い短歌のなぞ解きをやってみようと思う。

因みにこの『緑珠玲瓏館』というのは、現代短歌の歌聖・塚本邦雄が、1965年に発表した第五歌集『緑色研究』から百首を抜粋して、著者自らが「賛助」として散文を付すという形式で書かれた歌集となっている。

この形式については塚本邦雄自身が序文で以下のように説明している。

「自画自賛」とはもともとみづからの画に、それにふさはしい詩歌を、画を引き立てるために書き添へる謂で、俗言「手前味噌」などとは全く異質の熟語であつた。「賛」には「助」と同義が含まれてをり、「賛助」は、同義繰り返しの強調と記憶する。「自歌自賛」とは、みずからの歌の余白に、その歌の弱点を助けるために施した注の意であつて、あるいは蛇足の別語かもしれない。

塚本邦雄『緑珠玲瓏館』「含蓄の辞」より

塚本邦雄の短歌は読者が様々に頭をひねらせて解釈を試みなければならない難解さがあるが、本書には、塚本の短歌に自ら付された散文で、その鑑賞と解釈の助けとなるようなヒントが与えられている。つまりこの本は「塚本邦雄入門」なのだ。

ぼくもこの本を読み始めてからやっと塚本邦雄の短歌の読み方のコツが、何となくわかってきたように思っている。

しかし、塚本も言っているように、短歌の内容をそのままパラフレーズした所で野暮の極み以外の何ものでもない。塚本の「自歌自賛」は、彼の作品に微妙に関連する話を「触れそうで触れない」レベルの絶妙な匙加減で投げかけてくる。これはあくまで「答え」ではなく、ヒントを仄めかしているだけなのだ。

という事で、冒頭に引用した塚本邦雄の短歌を、この本に付されている「自歌自賛」のヒントを踏まえながら、自分なりに解釈する試みをやってみようと思ったわけだ。

◆ ◆ ◆

塚本邦雄の短歌を解釈する場合にまずもって重要だと思うのは、使われている言葉の意味をしっかりと把握しておく事である。

人名だったらその人の人生や思想、有名な逸話などを知っておくと理解がより深まる。歴史上の人物や神話/伝説上の人物、作曲家、小説家、芸術家などの名前も出て来るので油断ならない。

植物名が出てきたら、それにまつわる季語や花言葉やその植物にまつわる神話や伝説なんかも知っておくと「あ、そんな意味まで込めてるのか!」と驚く事もある。

塚本の本書の散文によれば、錐は「一挺、二挺」などと「工具としての数え方」をするらしい。

考えてみれば、日本語は「数の数え方」に随分と複雑なルールを課していると言えるだろう。

短歌は「一首」なのに俳句は「一句」と読むのはどうしてなのか。本は「一冊」、タンスは「一棹」、寿司は「一貫」、神様だったら「一柱」、絵画は「一点」、お茶は「一服」……などなど。

こういう複雑なルールは煩雑ではあれど、西洋のように「数字」を無味乾燥な記号に置き換えてしまう徹底性があるのとは逆の考えで、「数字」にどこか文学的な感情を乗せようという感性が働いているのではないかと思うことがある。

そのうえで塚本は「錐」の数え方を「千本科の猛々しい草を思ひつつ一穂と呼ぶことにしよう」と言う。

――こういった背景を「一穂(いっすい)の錐」という奇妙な表現に乗っけてしまうというのが、まず塚本邦雄の短歌の面白い所だ。

またそれに加えて「妹」のことを「一茎(いっけい)」と数えた。

細く尖った鋼を「一穂」と呼びながら、さらに妹を「一茎」と呼ぶ。この植物的な対比の感覚を、まずは楽しみたい。前五七五の先頭に「一穂(いっすい)」と置きながら、後七七に「一茎(いっけい)」と置くこのリズム感は恐らく、対比であろう。

(しかし、後七七の「一茎(いっけい)のやはらかき妹」という崩し方もさすがに塚本邦雄だなあと思える)

このように「一穂の錐」という言葉の意味が見えてくると、この短歌の謎はだんだんと解けて来る。

だが、その先はまた更にポエムとしての短歌の感覚がその姿を見せ始めるのだ。

なぜ「錐」の傍らに突如として「妹」を置いたのか。

工具でありながらも、どうしようもなく凶器としての特性を感じさせるこの「細く尖った鋼」の傍らにいるのは、「やはらかき妹」なのである。

なにやら近親相姦的でサディスティックな欲望が渦巻いているようにも感じられるし、攻撃性と受容性、愛と憎との絡み合いのような感覚も仄見えて来る。

ここでぼくは、ぼくの個人的な好みとして「愛と死と」――つまりは赤江瀑的な光景を想像してしまうのである。

塚本邦雄はこの一首の賛に「彼はこの清らかな異父妹を三年間ひそかに愛し続けて来た」という、何者か不明のエピソードを語っているが、あえてそこに乗る必要はないだろう。

ここまでくればぼくは、塚本の提出してくれた「やはらかき妹と錐と――」という美しくも残酷なイメージを目の当たりにしながら、この風景から透けて見える不吉な予感に、ただうっとりと震えるだけなのである。