◆読書日記.《J・G・フレイザー『初版 金枝篇』上下巻(ちくま学芸文庫版)》

※本稿は某SNSに2019年11月5日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

J・Gフレイザー『金枝篇』上下巻読了。人類学の巨人、J・Gフレイザー卿の主著ですよ♪

『金枝篇』は加筆に加筆を重ねて、最終的に全13巻にまで膨れ上がる事になるのですが、本書はそれの初版の段階で出版された形の『初版 金枝篇』を訳出したものとなります。

まあそれでも500ページ強の上下巻なんですけどネ(^^;)

フレイザーの研究方法は「肘掛椅子の人類学」と揶揄され、実地調査を重視した後の文化人類学からけっこう批判されたそうです。

確かに、文献の情報を基にした推理という形式ですので、実証的な研究成果という感じではありません。

ですが、本書におけるフレイザーの膨大な文献渉猟の範囲がハンパなく広いというのが既にもう面白いので「そこはそれ」と思わなくもないです(笑)。

《あらすじ》

フレイザー卿はこの膨大な著作の冒頭に、ターナーの絵画『金枝』にも描かれている奇妙な習俗を紹介する。

それは古代イタリアにあったふるい掟の話。

太古のネミの聖なる森で、ディアナ女神に使える祭司がいたという。

この祭司はおおきな権力を持ち「森の王」と呼ばれていた。

ネミの森の聖所には枝を折ってはならないとされる樹が生えている。

可能であるならば、逃亡奴隷のみが聖なる樹から枝を折る事を許されていて、枝を折り去った奴隷は現職の祭司と決闘する権利が与えられる。

奴隷は、祭司と戦ってこれを殺す事ができれば、新たな祭司職の「森の王」となり支配権が与えられると言う。

本書はこの掟について考える本となっている。

フレイザー卿はこの掟から2つの解明すべき謎を提示する。

1、なぜ祭司は代替わりするにさいして殺されなければならないのか。

2、なぜ決闘が起こる前に、聖なる木から枝を折らなければならないのか。

本書は、この謎を解くために世界中の膨大な習俗民話を見て旅して回る長大な推理行。

《感想》

とんでもない情報量の本。

本書は一応、冒頭に上げた『金枝』の逸話の「謎解き」をするために世界中の習俗や民話を手掛かりとして推理していく形式をとっているが、「推理」部分よりも圧倒的に多いのが「手がかり」とする習俗や民話のデータの件数だ。

読んでいると、むしろ「推理」を口実として世界中の習俗や民話の傾向や類似性などを比較し、整理・分類することのほうに確信犯的に力を注いでいるのではないかと思えてしまう。

それほどまでに本書のデータ量は膨大だし、その整理・分類は実に整然としている。

フレイザー卿の推理はあくまで推理として、実証的ではないにしても、主目的はやはり「人類学的なデータの収集と整理・分類」にあるのではなかろうか。

本書の魅力についても、むしろその辺りにあるのではないかと思う。

だから読者のほうが「論考」的なものをあてにして読もうとすると、その「論考」のシンプルさと比べて「データ量」の多さに辟易してしまうのではないかと思う。

ぼく的なイメージは、まともな「推理」を期待して読み進めると挫折してしまう『黒死館殺人事件』と似たような読み物じゃないかな、なんてことも思った。

というのも、本書も普通だったら「論考」や「推理」がメインとなるべき読み物であるのにもかかわらず、あくまで添え物であるはずの「推理の証拠となる、世界の習俗や民話などのデータ」のほうが膨大で、そちらのほうがむしろ主役になってしまっているほどの過剰さなのだ。

その「証拠となるデータ」の提示の仕方も偏執狂的なまでに徹底している。本書は「論考」と言うよりかは「辞書」のような書物に近いのではなかろうか?とさえ思えてしまう。

だが、その徹底性が、ぼくなどには好ましいものに思える。

この「ネミの森の王」の謎を解くために、世界中に散らばる「証拠となるデータ」を、片っ端からブルドーザーのようにかき集めて全て調べ尽くしてしまおうというフレイザー卿の執拗な徹底性、過剰性のイメージが、この膨大な著作を迷宮化している所以となっているのだ。

この「初版」版はまだマシなほうだというのがまた凄い。

上下二巻で既に膨大な著作となっているものの、これが最終的には全十三巻という巨大建築にまで発展する。

世の中のデータを全て攫いつくすフレイザー卿の偏執狂的収集癖・分類癖が、読む者に眩暈さえ呼び起こす。

フレイザー卿の仕事は後年「肘掛け椅子の人類学」と揶揄されるようになるが、いやいや、どうして。

卿の推理にも見るべきものはあって面白いし、その分類・整理されたデータも未だに注目すべき意味があると思うのだ。

例えば、それらのデータのそれぞれには、人の想像力やイマジネーションを刺激する様々な要素が含まれている。

◆◆◆

本書の中から、一例を紹介しよう。

『金枝篇』を読んでいて気づいたのは、アニメ映画『もののけ姫』のラストのダイダラボッチの攻防は、まさに本書に出て来るヨーロッパ各地の「死神の追放」の行事や、西アジアに存在する「神々の死と復活」の行事などに類似している。

オーストリアのある地域では、藁とボロ切れで作った「死神の像」を村の外れの広場に持って行って焼く行事を行うそうだ。

焼いている間に皆がこの死神像からその断片を取り合うのだが、この人形の断片を手に入れた者はこれを自分の畑に埋めると、穀物が良く育つと信じられていると言われている。

また、チェコにもこれに似た風習があって、リボンやネックレスや花輪で飾られた藁人形を村から運び出し、村はずれの野原まで来ると人形は衣装や装身具をはぎ取られる。

それから人形はばらばらに破壊され、村人たちが先を争ってその断片を奪い合う。この断片を飼葉桶に入れれば家畜の育ちが良くなるという。

これは勿論『もののけ姫』のラストシーン、ダイダラボッチが山を練り歩くことで山々の植物たちを枯らしていき、ダイダラボッチの死とともに枯山の緑が復活し始める、という「死神の死と復活」と同系統のエピソードを伝統行事として再現している。

神が衰えていくと同時に周囲の自然も衰退していく(冬の到来)。そして、神が殺されてその肉片が再び自然に帰っていくことで木々も力を復活させていく(春の到来)という自然観。

博識の宮崎監督のことだから、こういう風習がある事を知っていたのかもしれない。

◆◆◆

この手の人類学的な考え方と、現代のいくつかのフィクションでみられるアイデアとの類似性というのは、ほかにも様々な事例を紹介できる。

フレイザーによると、古代人は影や鏡に映った自分の像をしばしば自分の「魂」か、もしくは「自分の命に係わる重要な一部」だと考えていたと言う。

モルッカ諸島の中にあるウェタール島にいる呪術師は人の影を槍で突いたり刃物で切り刻むことで、その人を病気にすることができると信じられているのだそうだ。

また、ババル諸島では、悪霊は人間の影を強くつかんだり殴ったりして傷つける事で人間の魂を支配すると考えられていた。

「影」というのは自分の形を正確に模したものだからこそ、古代人のアナロジー思考である「類感呪術」的考え方としては、「影を攻撃すれば、その人自体も何らかの影響をうける」というイメージがついてしまうのだろう。

日本にも「影踏み鬼」という遊びが古くから存在しているので「影」についての奇妙な感覚には他の風俗と共通するものがあるのではなかろうか。

岡本綺堂の怪談にも「影」がその人の生死にかかわる重要な要素となる話があった。

小説だけではなく漫画でも、例えば横山光輝『仮面の忍者赤影』にも白土三平『サスケ』にも、相手の影を使って相手の動きを封じる「影縫いの術」というのが出て来る(『NARUTO』にもあるんだって!)。

フィクションでは「影」にまつわる呪術的思考というのは非常に頻繁に現れるありふれた発想なのだ。

これは「影」に関わる類感呪術の感覚が現代にも残っているという事の証拠なのではないだろうか?

つまり「"似ているもの"というのは不可視の影響を与え合う」という古代的な「類感呪術」的なロジックというものは、昔は強く働いていたし、現在のわれわれについても、どこかにそういう感覚がわずかながらでも残っているのではないかと思うのだ。

人間の感覚として「似ているものというのは、それだけで全くの無関係なものではなく、何かしら重要な意味があるのではないか?」という意識だ。

◆◆◆

その他にも、この『金枝篇』に上げられている習俗・民話データの中から、現代のフィクションに見られるアイデアとの類似物があるものをいくつかピックアップしてみよう。

フランスやドイツ、スラブ人の国々では畑に宿る穀物霊を「狼」と呼び、麦畑が風に揺られるのをしばしば「麦畑に狼がやってきた」と言っていたという。

「畑に来る狼のイメージ」は支倉凍砂のライトノベル『狼と香辛料』に出て来る、麦に宿る狼であり人間の姿にもなる「ホロ」そのものの姿だ。

インド北部からヘブリディーズ諸島に至るアーリヤ民族によって様々な形で語られる物語の特徴のひとつに「魂の外在化」というのがある。

これは例えば黒魔術師や巨人、ないしおとぎの国の住人が、自分の魂は別の秘密の場所に隠してあるので、いくら身体に傷を付けても死なない不死身の存在となっているという設定の物語だ。

黒魔術師を倒すために、選ばれた勇士が黒魔術師の魂が隠してある場所まで冒険して試練を乗り越え、黒魔術師の魂を始末するというエピソードがいくつもある。

この「魂の外在化」というのは、高田裕三の長編マンガ『3×3EYES』のメイン・アイデアとなっている。

『3×3EYES』では、主人公の藤井八雲がヒロインの美少女妖怪「パイ」に魂を食われ、不死人「无(ウー)」となる物語だ。

彼は彼の魂を預けているパイを殺されてしまうと自分も死んでしまうことになるので、彼女を襲ってくる様々な妖怪からパイを守らねばならなくなる、というお話。

この「魂の外在化」に関してもフレイザー卿は様々な事例を挙げているが、日本の落語「死神」にも「魂の外在化」を思わせる場面が出て来る。

死神が主役の男を引き連れてロウソクの沢山立てられた洞窟に案内し、今にも消えそうなロウソクの一つを指さす。死神は「これがお前の寿命だ」と言う。

「お前の寿命」と呼ばれたロウソクは今にも消えそうになっている。

このロウソクは、最後にはフッと消え、その途端に演者がひっくり返って照明が暗転する。

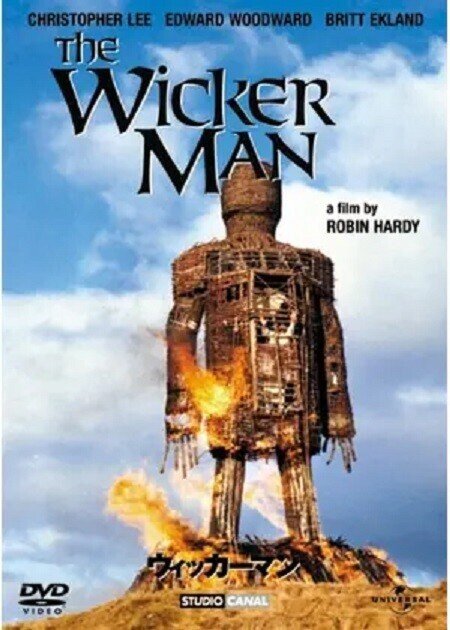

ケルト人が紀元前2世紀ごろ行っていた風習では、木材や草を編んで巨大な人形を作り、その中に牛や羊や人間を生きたまま閉じ込め、人形ごと焼いてしまうという大祭があったのだという。

これは1973年にイギリスで製作された映画『ウィッカーマン』で衝撃的に取り入れられているアイデアだ。

古いウェールズの風習に「罪食い」というのがある。

これは人が死んだ際、柩台の上に安置された遺体ごしに「罪食い」役の人間に一塊のパンを渡し、それを食べてもらうという風習だったそうだ。

「罪食い」は死者の罪を他者に転移させる感染呪術の一つだったそうだが、これは赤江瀑が短編「罪食い」のテーマとしている。

ちなみに、本書の「訳者あとがき」でも翻訳者が指摘しているが、この「他人の罪を一手に引き受ける感染呪術」的な考え方といのは、イエス・キリストが人類の原罪を背負って十字架にかけられたというあの考え方の源流になっているのではないかという推測も、本書では明示的に示されてはいないが、フレイザーの考えには確実にあったのだろうという感じも受ける。

◆◆◆

斯様に、古くからの風習や民話というものにはあらゆる物語の要素が埋蔵されている。

それがアイデアの源泉となった作品もあるだろうし、それを知らずして同じような物語を綴るクリエイターもいるだろう。

だが、そういった物語的要素が、世界中の民話や習俗の中にも類似したアイデアとして見られるという事実――これが既に、単純に驚くべき事実ではなかろうか。

本書を読んでいてつくづく感じるのは、人の物語を想像するイマジネーションの類型性というか、人間の想像力の共通の仕組みと言うか、そういったものが存在しているのではなかろうかという予感のようなものだ。

古今東西広く、ここまで類似性の強い物語や習俗が複数存在している事は純粋な驚きだ。

フレイザー卿は、世界各地にそのような類似性の強い考え方が散らばっているということを、膨大なデータを並べて提示して見せているのだ。

世界各地の文化に散らばった類似性。これは一体何なのだろうか。

人間のイマジネーションやロジックの秘密がそこにあるのかもしれない。

その謎を探っていく。

それが畢竟、人類に共通する秘密を探る「人類学」というものなのだろう。

ぼくは上で本書を『黒死館殺人事件』に例えたが、『黒死館』と同じように、本書を楽しむにはちょっとしたコツがいるのかもしれない。

膨大な民俗学的資料として読むのも良いし、様々な物語的イマジネーションを刺激するための類型的な物語分類として読むのも可だ。

本書は決して難しい記述は出てこない。

だがしかし、呆れるほど膨大なデータの羅列が、延々と続けられることに辟易してしまう向きもあろう。

だが、少し視点を変えるだけで本書は実に様々な魅力に満ちた巨大迷宮に変身する。

その迷宮はあらゆる相貌を持っており、侵入したものを幻惑させ、惑わせ、何度も袋小路に迷い込ませようとする。

もう同じ場所をぐるぐると何回もめぐっているのではないかと思ってしまう錯覚。

あれ、この道はどういう経緯でここまで来たんだっけ?と、自分の居場所を見失ってしまう感覚。

そこには他の方面に繋がる隠し通路まである。

そして、この迷宮は第二版、三版と重ねるに従って複雑さを増していく無限発展型迷宮だ。

我々はこの書物の中で、飽きるまで存分に彷徨を楽しむことができるのだ。

《以下、余談……》

あと、読み始めてから初めて気づいたんですけど……この本、最後のページにどなたか知らない人の写真が挟んであるんですよね……(;´Д`)

この本の前の持ち主のものだと思いますけど、白装束で滝に打たれている女性の写真が二枚ほどあります。

この本、もう十年以上も前に購入したんで、出所が全く分からないです。

確か地方の古本屋だったと思うんですけど……。

古本屋で本を買うと、たまーにこういう事があるんですよねぇ。

レシートが挟んであったり、綿密な感想が書かれたメモが挟んであったり、プライベートっぽいことの書かれたメモが挟んであったり。

特に妖しいオカルト関係の本にその手のものが挟んであったりすると思わず「ヒッ!」てビビっちゃいます(笑)

こういうのは電子書籍では出会えない出来事ですよね。

何と言うか、古本というのは単なるデータの集積体ではなくて、人の「念」が移っていそうな気がしてしまうのは、そういう前の持ち主の残り香が感じられるときなんですよねー。