日本画で【鬼滅の刃】竈門炭治郎を描くの解説・補足

今回はこちらの動画で使用している画材やテクニック等を詳しく紹介しようと思います。

はじめに

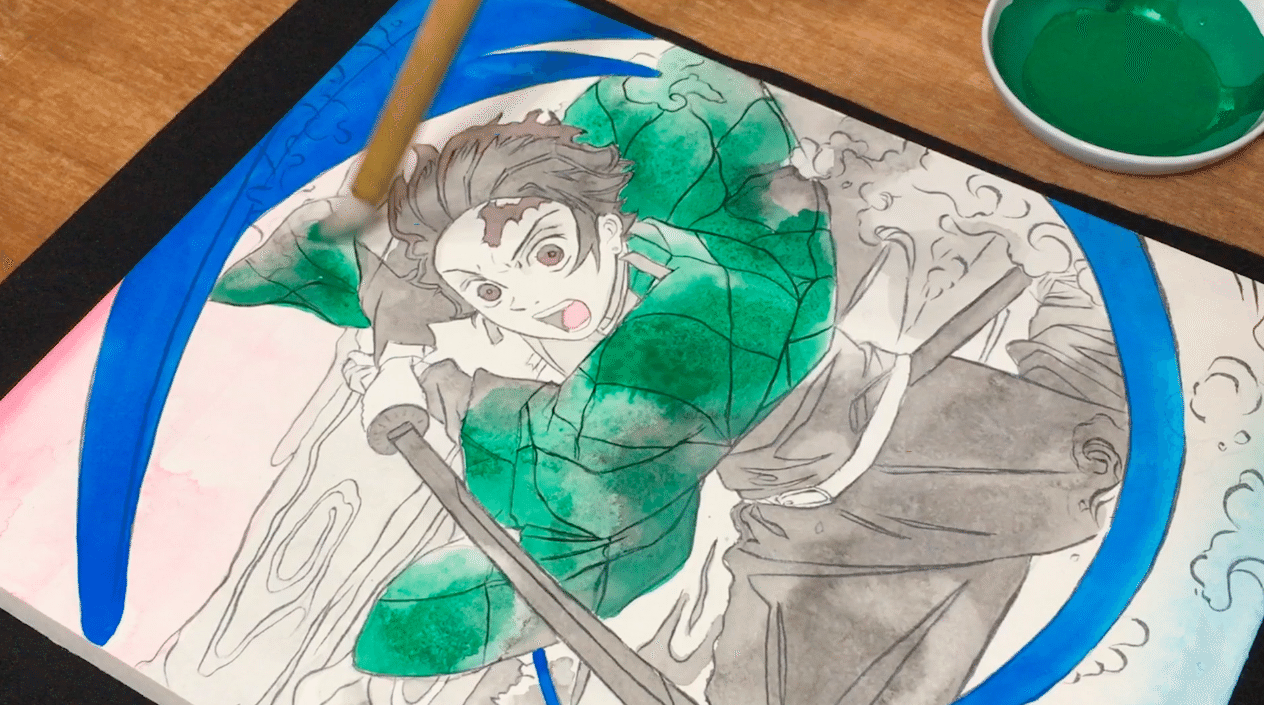

今回の動画は鬼滅の刃の主人公の竈門炭治郎を日本画材を使って描きました。

こちらの元画を見ながら鉛筆で下書きし、彩色まで行いました。

動画で使用した画材紹介【ざっくりと】

・白麻紙

・木製パネル(白麻紙を水張りしたもの)

・水干絵具

・岩絵具

・胡粉

・墨

・新光箔(ブルー)

・筆

・膠(糊)

動画には登場しておりませんが、日本画を描く上でさらにあると良いもの(代変可能)*最下部にリンク貼っておきます。

・膠サジ(膠用のスプーン)

・絵皿

・筆洗

・乳鉢&乳棒

・カーボン紙(転写紙)

**動画で使用した画材紹介【詳細】

**

・白麻紙(ドーサ引き)

麻紙の中でも比較的安価で購入しやすく、薄手のもので習作(練習)などにも使用される麻紙です。かなり大きな作品には紙の強さとしては少し不安ですが、小作品等には使えます。ドーサ引きしてないものは水の染み込みが激しくうまく塗れないので注意です。

⬇︎動画で使用している様な麻紙

⬇︎パネル(動画のパネルと同じサイズ)に水張りされているもの

・木製パネル

日本画で絵画作品を作る場合は紙を水張りする必要があります。板やパネルに水張りする事で紙が水分を含んで乾燥してもシワにならずスムーズかつ綺麗に作品を仕上げる事ができます。今回は自宅の壁に展示することを想定していましたのでパネルを使用しました。パネルを使う方が壁などに展示しやすいです。

⬇︎動画で使用しているものと同じサイズの木製パネル

▶️水張りの仕方

・水干絵具(すいひえのぐ)

*膠(糊)に混ぜて絵具として使用します。

日本画の下地から仕上げにまで使える凡庸性の高い絵具です。泥絵具とも呼ばれます。たくさんの種類があり、安価に購入できます。膠水で溶くとよく絵具でイメージする様なペースト状態になり、水で濃度を変えて使用します。塗った直後と乾燥後で少し色味が変化します。乾燥後はうすーい白い膜が被さるイメージです。

⬇︎有名メーカーの水干絵具(初心者用)*単品でも購入可能。

▶️水干絵具の溶き方

・岩絵具(いわえのぐ)

*膠(糊)に混ぜて絵具として使用します。

岩絵具は砂の様な粒子がはっきりとした絵具で、ざらざらとした触感のある絵具です。もともとは色石などを砕いて絵具を作っていた名残の絵具です。(現在は人工的な製造法も確立されています)

天然の石を砕いて製造したものを天然岩絵具(高価なものが多い)と呼び、ガラス玉に染料を流し込んで作られたものを人工岩絵具(安価であることが多い)と呼んだりします。

⬇︎有名メーカーの岩絵具セット(初心者用)*単品でも購入可能。

▶️岩絵具の溶き方

・胡粉

*膠(糊)に混ぜて絵具として使用します。

胡粉は日本画にとても重要な白の絵具です。下地から仕上げにまで使用します。動画では盛上げ胡粉という盛上げ専用の胡粉もありそちらも使用しています。用途としては別になるので混同しない様に。

⬇︎有名メーカーの胡粉

⬇︎盛上げ胡粉

▶️胡粉の溶き方

・墨

今回は黒の部分はほとんど墨で描いています。

硯で墨を作っていますが、簡単に使用したい場合は墨汁で十分だと思います。墨には松煙墨(赤味がある)と油煙墨(青味がある)があるので好みがありますが、最初はどちらでも問題ないです。

⬇︎手軽に使える墨

⬇︎余談ですがに金の墨のもあったりします。

新光箔(ブルー)

*膠を使って貼ります。

日本画には昔から金箔や銀箔といった金属素材も使用されています。金箔や銀箔が箔の主流ですが、昨今は様々な色彩をもった箔が製造されておりラインナップはかなり充実しています。

⬇︎参考までに。動画で使用している様なブルー。

▶️箔の貼り方の動画

・筆

筆には獣毛と人工毛とあり、日本画では主に獣毛(山羊、羊、馬、イタチなど)の筆を使用します。獣毛は水含みが良く、絵具運びをスムーズに行いやすいです。人工毛は獣毛に比べて水捌けがよく、毛先が硬いイメージです。獣毛の筆をおすすめします。

⬇︎彩色筆(色を塗る用の筆大と小)と面相筆(細)のセット

⬇︎動画内では隈取筆(くまどりふで)という筆も使っています。これは主にぼかしを行うための筆で、毛先は短く絵具をコントロールしやすい様に作られています。興味ありましたら是非!

⬇︎動画内では刷毛も登場しています。日本画で使用する刷毛には数種類あり、用途によって使い分けますが、絵具を塗る際は絵刷毛というものを使用します。

・膠(にかわ)

日本画の絵具は基本的に膠(糊)を混ぜて初めて画面に定着します。膠がないと絵具は画面に定着しません。

⬇︎簡単に使える膠

⬇︎市販の固形の膠(水に溶かして使用します)

▶️固形膠からの作り方

動画の補足やテクニックなどを紹介

動画内では全ての工程は披露できておりませんが、見応えのある部分のみピックアップして動画を制作しています。できる限りこちらではテクニックや補足等を追記していこうと思います。

まず完成画面から紹介すると。

この様な感じです。

では次に各シーンごとに解説していきます。

*鉛筆での下描きは動画に入っておりません。下書きをもとに線のみをトレースした状態でのスタートになります。

⬇︎ちなみにトレースにはこれを使用しています。

1, 骨描き

まずトレースした線を墨でなぞっていきます。作風によってはなぞらなくても大丈夫ですが、絵具や水の動きによってトレース線は見えなくなってしまうことがあります。今回は見えなくなると困るので先に墨で線を作りました。本画の墨線を描くことを骨描きと呼びます。

2, 胡粉(下地)を塗る

骨描きが終わったら、全体に薄めに溶いた胡粉(白)を全体に塗ります。できるだけ溜まりができないように、手早く満遍なく延ばします。

個人的なことなんですが、骨描きの段階では墨に膠を混ぜずに引くので、胡粉を塗ることによって墨線の滲みなどを守ってくれるような役割にもなります。

濃い墨の線は後の彩色時に水によって溶け出したりします。

3, 背景塗り

背景部分で作っていける場所は初手からどんどん作っていきます。仕上げ段階で背景をつくるとメインのモチーフに影響してしまうことがあるからです。

ここでは水を含ませた刷毛の端にのみ絵具をつけ、一発塗りで作ります。このやり方は一回塗るだけでぼかしも一緒にできるので効率良いです。

4, 墨塗り(モチーフの下塗り)

ここからモチーフも作っていきます。まず炭治郎の衣服には黒の部分が割と多いので、その部分と影になる部分にはあらかじめ墨で塗っておきます。濃淡はあった方が個人的には良いかと思います。水干絵具は下地の色の影響を受けるので、墨の濃さが影響する可能性があるからです。

5, 彩色(保有色を作っていく)

墨塗りが終わったら、背景や炭治郎の衣服の色を水干絵具で塗っていきます。色は大体でも良いですが、できるだけイメージに近いものが良いかと思います。

この段階で一旦全てのものに色が入るようにしておくと後進めやすいです。

*今回はあえて塗っていない部分があります。この段階で顔の色や波しぶきなどの色を決めかねていたので、塗らずに進めました。

6, 境界部分をはっきりさせる

必要な部分の色が塗れたら、境界部分や強調したい部分に濃いの色を差し込み、絵にメリハリを作っていきます。

水を上手く使って、グラデーションが決まるように隈取筆などを使い塗ります。際立てたい場所には濃い色が、濃い色が残って欲しく無い場所はぼかして目立たないようにします。水のチカラで絵具を引っ張るイメージでやるとうまくいきます。

一手づつ確実に進めることをお勧めします。

7, 箔押し(箔貼り)

ある程度進んだところで、箔押しの作業に移ります。貼りたい箇所に膠液を薄く塗り動画のように貼ります。箔は貼った後の乾燥に時間がかかるので早めに貼っておきます。本来は1日以上乾燥に時間をかけますが、小さい面積の場合はそこまでかかりません。それでも数時間は乾燥させます。

8, 盛上げ胡粉で背景づくり

箔の乾燥を待つ間に作れる部分を作っていきます。箔のビラビラや乾燥が気になる場合は完全に乾燥してからにしましょう。

背景の雲?霞?の部分を盛り上げることができる胡粉(盛上げ胡粉)を使って作ります。

盛上げ胡粉を使った理由として背景の部分もリッチに見せたかったからです。盛上げ部分があると画面がすこし立体的になり画面全体が映えます。

盛上げ胡粉を使う際は膠で溶き、水を加え過ぎず、溶けたアイスクリームくらいの硬さで塗ります。盛上げ過ぎは割れの原因にもなるので注意です。高さ2mm以内で。それ以上にする際は乾燥してから何度か塗ります。

9, 箔の不要な部分を取り払う

箔が完全に乾燥したら余分な部分を乾いた筆を使い取り除いていきます。乾燥できていない場合は大事な箇所まで取れてしまうので注意です。

箔を貼った後はドーサ(膠液でもok)をうえから満遍なく塗ります。塗らないとその後の絵具の定着が悪くなります。

10, 胡粉を塗る(彩度を上げるため)

絵の全体感が見えてきたら、モチーフの発色を上げる作業に移ります。このままでは色の発色が良くないので絵の締まりがなくダラっとしてしまうので、強調したい箇所や光があたる部分に一度白を刺してから、再度色を付けていきます。このシーンの場合は炭治郎の服の緑です。

炭治郎の上着の緑は画面全体に占める面積も割と広く、炭治郎の特徴的な色なので白を入れて塗り重ねる事で観る側の飽きを防ぐためにできるだけ細かい変化をつくれると印象が変わります。

水干絵具は単色塗りだと色が沈みやすく、観る側に飽きを感じさせやすいので日本画ではこのような工程が重要だったりします。

11, 再び骨描き(埋もれた線を起こす)

彩色をある程度進めると最初の骨描きが見えにくくなっている事が多いです。ここで一旦墨で線を起こし直します。全て起こす必要はありませんが、モチーフの重要な箇所は起こします。

起こしたら、再び彩色、また線を起こすを繰り返しながら完成度を高めていきます。

12, 背景の仕上げ

モチーフがある程度決まってきたら先に背景部分を仕上げていきます。細かい箇所にも手を入れていきます。

水干絵具を塗って、隈取筆でぼかして雰囲気を合わせていきます。

13, 背景やエフェクト部分の仕上げ(墨線で括る)

炭治郎の水の呼吸では刀から水しぶきが生まれるので、しぶきの部分のエフェクトとても重要です。

盛上げ胡粉でしぶきを描き、それを強調する様に墨線で律儀に括っていきます。

14, 仕上げ

個人的なやり方かもしれませんが、キャラクターを描く場合、一番大切なのはやはり顔(特に目)だと思っています。

顔辺りは最後に仕上がるようにします。先に顔を完成させてしまうと、周りの色面の雰囲気や、コントラストによって何故か印象がかなり違うといったことが発生してしまいます。

それを回避できるように最後の仕上げに顔に手をいれます。動画では炭治郎の瞳の下部の紫が印象的なので、色が立つように岩絵具の紫を指しています。

これで完成となります。

最後に

日本画の絵具はマットな色調なので、刺激的な絵具の発色よりはしっとり落ちついた色調が持ち味となります。なので色数や色の発色の細かい変化(ぼかしや塗り重ね)をうまく作ることが一つ良い完成であると個人的な日本画に対する印象です。

もしこの動画に興味をもち、ここまで読んでくださった方がおられましたら日本画への興味はかなりある方だとおもうので是非挑戦していただけたら本望です。質問等などございましたら、コメント欄に是非どうぞ。

画材は少しづつ集めると良いと思います。

ご覧いただきましてありがとうございました。

*上記で紹介した日本画を描く上であるとなお良いもの。

⬇︎膠サジ

⬇︎絵皿

⬇︎筆洗

⬇︎乳鉢&乳棒

⬇︎カーボン紙(転写紙)

いいなと思ったら応援しよう!