医療保護入院の経済学

あなたは「医療保護入院」という言葉をご存じだろうか。

医療保護入院とは精神障害者に対する入院形態の一つで、患者本人の病状的な理由で自身に必要な医療にアクセスする判断ができない場合に、家族等の同意によって成立する入院である。

精神障害者の入院形態は大別すると3つある。①患者本人の同意がある「任意入院」(いわゆる普通の入院)、②患者本人の同意はないが家族の同意がある場合の「医療保護入院」、③自傷・他害の恐れがある患者に対し行政の指示で適用される「措置入院」である。患者本人の同意を必要としない後二者は「非自発入院」と呼ばれ、強制力が強まる形態ほど要件が厳しくなる。

厚生労働省の『精神保健福祉資料(630資料)』によれば、日本の精神科病院に入院している患者数は年々減少傾向にあり、2023年の在院患者数は25.6万人と過去最低水準を更新。特に過去25年間で、措置入院の患者数は約1/3となり、任意入院の患者数も半減している。一方、医療保護入院の患者数は、2013年頃までは増加基調にあり、直近10年間でも横ばいで推移している。

その結果、入院形態別の在院患者数構成比を見ると、医療保護入院が2023年で最多の50.4%と過半を占めるに至り、任意入院:48.5%、措置入院:0.6%と続く。つまり、現在日本の精神科病院での入院患者の約半数が医療保護入院の形態をとっているということである。

日本の精神科における病床数や入院患者数、入院制度は国際的にも度々議論になるが、とりわけこの医療保護入院制度は他国に類を見ない制度とされる(韓国にも類似の制度があったが2016年に廃止)。私はこの制度自体の是非を論じるつもりはないが、強制入院制度としては、自傷他害の恐れを要求しないこと、行政などの公権力の責任ではなく病院と家族の意思に基づくことなどが比較法的に非常にユニークであるという点は事実であろう。またそのような特殊な入院形態が過半を占める日本の精神医療の実情も、国際的に極めて特殊な状況下に置かれている、と言えるだろう。

医療保護入院はその定義上、患者の家族が意思決定に関与し、入院が患者本人の同意を得ずになされるため、患者とその家族が社会的に緊密であればあるほど、その後の両者の関係に深刻な問題を惹起する可能性がある。例えば日ごろ患者の面倒を見ていた家族に対して患者が迷惑行為(ここでは措置入院の要件までは該当しないような他害行為を便宜的に迷惑行為と呼称)を働き、その結果家族が被害者となって医療保護入院が適用される場合である。

この場合、医療的な側面に限っても患者の迷惑行為が病気の問題なのか本人の性格の問題なのか、さらにそれが家族関係という特殊性を踏まえてどう判断すべきかという複雑な問題が絡む。そこに加えて家族間の道義的、法的、経済的、社会的問題が幾重にも重なり合い、患者の治療・自立と家族の支援の在り方を巡る議論がさらに複雑さを増すことは想像に難くない。

今回はこのような「支援者である家族が被害者となり、患者が医療保護入院となった状況」において、医療保護入院という制度の存在が患者とその家族にどのような行動を促し、それが社会全体として望ましい状況と比較したときにどのように評価されるか、という点について論じてみたい。

1. 問題設定

私がこの問題を取り扱うにあたり、下記の点に重々配慮した。読者諸氏におかれては、下記をご留意の上、読み進めて頂きたい。

医療保護入院制度そのものの是非は一切論じない。私が分析したいのは、医療保護入院制度があることを前提に、その存在が、患者およびその家族のどのような行動を誘引し、その結果が社会全体から見て望ましい状態と比較しどのように評価できるか、という点である

各主体が採り得る行動自体の是非も一切論じない。分析の趣旨は、一定の条件下で各主体のどのような行動が誘引されるかを明らかにすることであり、そのような行動自体の是非についても一切論じない

分析対象は、以下に説明する極めて個別的な状況に限る。問題の性質上、患者本人の病状や病識(病気であることの自覚)、経済力、家族との関係などの状況変数は一般化が難しく、従って以下の分析は当該個別事象においてのみ成り立つ議論であり、その過度な一般化は極めて危険である

分析対象となる個別事象は実在しない仮想的状況だが、いくつかの現実ケースに基づき情報収集し、それらに共通する問題を抽出して作成している

ゲーム的状況の記述

分析するのは、30代のA氏とその父との間の、次のような出来事である。

30代のA氏は大学卒業後に就職し、それ以来70代の父(退職済みで年金以外の収入なし)に毎月仕送りを送りながら生活していた。父は昔に母と離婚し、A氏の近所に一人暮らしをしていた(A氏は父の家賃の援助も行っていた)。ある時、父が精神に異常をきたしA氏を攻撃したことで警察に保護され、そのままA氏の同意のもと急性期の医療保護入院となった。

急性期の入院期限である3ヵ月が迫り、今後の方針についてA氏・父・病院で話し合いが始まった。A氏は入院中の父との会話から父のやや不安定な言動を察知し、すぐに退院させるのは不安かつ、再び父の面倒を見る経済的・精神的余裕がないことを理由に入院の延長ないし慢性期への転院を希望した。

しかし治療の結果、院内での容態が概ね安定したことを理由に、病院側は父の入院継続は不要と判断。父本人も退院を強く望んでいる。但し、今回被害者となったA氏側にも配慮し、3者面談で父は今後A氏を一切頼らず、迷惑もかけず遠くで暮らしていくことをA氏に誓った。

A氏としてはできることなら父に平穏無事に暮らしてもらいたいが、退院後に父が約束を反故にする可能性や、病気が再発し再びA氏を攻撃してくる可能性を考えると、すぐに父の退院を応援する気にはなれない。またA氏は現在独身だが、今後は結婚や子育てなどのライフイベントも控えており、ますます父の面倒を見る余力がなくなっていく。この状況下で、A氏や父は今後どのように行動するか。またその行動は、社会全体から見て望ましいか。

上記の状況を、展開形ゲームによるフォーマルな形で記述すべく、各者の採り得る行動や利得に影響を与えるパラメータを次の通り定義する。

父は年金(pension)を毎月$${p>0}$$だけ受給している。入院前、A氏は毎月の給料から仕送り(allowance)を$${a>p}$$だけ負担し、父に送金していた

3者面談の冒頭で、病院側から「継続入院不要」との診断を受けた状態でゲームが開始される。まずA氏がこれまで通り父の「面倒を見る($${C}$$)」もしくは「面倒を見ない($${NC}$$)」いずれかの行動を選択する。$${C}$$を選択した場合、これまで通りA氏が仕送り$${a}$$を送ることでゲームが終了する

A氏が$${NC}$$を選択した場合、続いて父がその前提で「任意入院をする($${H}$$)」もしくは「退院する($${D}$$)」のいずれかの行動を選択する。$${H}$$を選択した場合、父には入院(hospitalization)による経済的負担や心的負担が発生し、それら全ての不効用の大きさを$${h>0}$$とする。一方、A氏に対しては何らの負担も発生しなくなる

父が$${D}$$を選択した場合、父は同時に「A氏に今後迷惑を掛けない」と誓うが、ゲーム上はその約束を無視することができるとする。つまり退院後、A氏に対する迷惑行為(violation)を働き、その結果A氏から経済的支援を引き出せると考える。父がA氏への迷惑行為を行うことによるコストを$${v≥0}$$とする時、その結果A氏から(不当に)引き出される経済的支援(support)の量を$${s(v)}$$とする

$${s(0)=0}$$かつ$${s'(v)≥0}$$かつ$${s''(v)≤0}$$とする。つまり、父は迷惑行為を働かなければA氏から支援を引き出せない。さらに迷惑行為の量を増やした時、それに応じてA氏から引き出せる支援量$${s(v)}$$は増えるか増えずに無駄骨に終わるかという意味で、$${s(v)}$$は$${v}$$の非減少関数である。そして追加的な迷惑行為の増加によりA氏から引き出せる支援の量は逓増しない

父は入院を断固拒否しており、入院による負担$${h}$$と迷惑行為のコスト$${v}$$を比較したとき、$${h≫v}$$とする

以上をゲームツリー上で整理すると、以下のような状況となる。左の利得はA氏の利得、右の利得は父の利得であることに注意する。

2. A氏に降りかかる不条理

ゲームの均衡を求める

このゲームを後ろ向き帰納法により解く。まず父の選択において、任意入院$${H}$$を選択した場合の利得:$${p-h}$$と退院$${D}$$を選択した場合の利得:$${p+s(v)-v}$$の大小を比較する。$${h≫v}$$かつ$${s(v)≥0}$$より$${(p+s(v)-v)-(p-h)=s(v)+h-v>0}$$となるため、父は$${D}$$を選択する。

次に、このことを見込んだA氏が面倒を見る$${C}$$か見ない$${NC}$$かの選択問題を考える。この問題は、$${s(v)}$$の形状に依存する。$${s(v)}$$の概形条件から、父が$${D}$$を選択した時の父の利得関数:$${p+s(v)-v}$$は一般に、ある$${v=v^*}$$で極大値を持つと考えられ、この時の$${s(v^*)}$$と$${a}$$の大小関係によりA氏の行動が決まる。$${s(v^*) < a}$$の時、A氏が$${NC}$$を選べば父から不当に経済的支援$${s(v^*)}$$を引き出されるが、それでも自ら支援を名乗り出て$${a}$$を負担するよりはマシなため、$${NC}$$を選択する。その結果、実現する戦略の組は$${(NC, D)}$$となり、この時A氏の利得は$${-s(v^*)}$$、父の利得は$${p+s(v^*)-v^*}$$となる。

次に、$${s(v^*)>a}$$の場合を考える。この時、$${s(v)}$$の概形条件から$${s(v^a)=a}$$となる$${v=v^a}$$が$${0≤v^a< v^*}$$の範囲で存在する。この場合父は$${v=v^a}$$から$${v}$$を増加させることで$${s(v)}$$を上昇させられる(厳密に$${s'>0}$$であれば)。すると$${s(v)>a}$$となるためA氏にとっては$${C}$$の方がマシな選択肢となる。従ってこの状況では、A氏にとっては甚だ不本意ながら、父の迷惑行為によってA氏が父の面倒を見ることを余儀なくされ、A氏は$${C}$$を選択する。その結果、実現する戦略の組は$${(C, D)}$$となり、この時A氏の利得は$${-a}$$、父の利得は$${p+a}$$となる。以上の場合分けを図で表すと、以下の通りとなる。

もっとも、A氏が自発的に支援を買って出た時以上の支援量を、不当な手段を用いてA氏から引き出すことは現実的ではないと考えられるため、以下では前者の$${s(v^*) < a}$$として分析を進める(上の図では左のケース)。

ここまでの議論をまとめると、その後のA氏と父は次のような行動を採る。父は退院$${D}$$の選択ののち直ちに$${v=v^*}$$だけA氏への迷惑行為を働き、同時にA氏に$${s(v^*)}$$だけの経済的支援を要求する。それを見越しても、A氏は今までの仕送り負担$${a}$$よりはマシだと考え、退院後に父の面倒を見ない選択$${NC}$$を採り、父の要求$${s(v^*)}$$を呑む。その結果、A氏の利得は$${-s(v^*)}$$、父の利得は$${p+s(v^*)-v^*}$$となる。下記はそのような後日談の例である。

退院後、父は遠くに住んだが、しばらくするとA氏と交わした約束を反故にして、電話で一方的な要求をしてきた。父曰く「A氏に望まぬ入院を強いられたことでさらに体調が悪化しており、A氏を大学卒業まで育てた恩を仇で返す仕打ちだと憤っている。従って、せめて今までの仕送りの半額を送って欲しい、さもなければ『親不孝者』だとA氏の職場に連絡する」と。

A氏はこの時点で病院や警察に相談したが事件化するまでは動いてもらえず、法的にも民事不介入のため為す術なく、ただただ要求を呑まざるを得なかった。今までの仕送りの半額を父に送る代わりに、絶対に職場に連絡をしないように懇願する他なかった。

「社会的利得」による評価

このような戦略の組$${(NC, D)}$$は、当事者にとってどのように評価されるだろうか。父にとっては、絶対に避けるべき入院$${H}$$を回避しつつ、一方でこれまでの仕送り$${a}$$が期待できないためセカンドベストの選択肢と言えよう。ここで重要なのは、$${v}$$がいくらの値をとろうとも、セカンドベストという結論は変わらないという点である。

一方A氏にとっては、父の入院$${H}$$は実現しなかったが、今まで負担していた仕送りも全額は不要になった。その意味では任意の$${v>0}$$についてA氏にとってもセカンドベストと言えるが、$${v=0}$$の場合に限り、A氏にとってはファーストベストとなり得る戦略の組である。

次に「社会的利得」という概念を、両者の行動により実現された状況の「社会全体から見た望ましさ」として定義し考えたい。何を「望ましさ」と捉えるかは様々な考え方があるが、ここでは社会的利得を「A氏の利得と父の利得の合計」と定義し、この合計値が大きい程、社会全体から見て望ましいと考える。社会的利得は、A氏と父との戦略の組に応じて実現される均衡パスと同じ数だけ定義され、それは次の通りとなる。

戦略の組$${(C, H)}$$:均衡パスは$${C}$$、社会的利得は$${p}$$

戦略の組$${(C, D)}$$:均衡パスは$${C}$$、社会的利得は$${p}$$

戦略の組$${(NC, H)}$$:均衡パスは$${NC\rightarrow H}$$、社会的利得は$${p-h}$$

戦略の組$${(NC, D)}$$:均衡パスは$${NC\rightarrow D}$$、社会的利得は$${p-v}$$

戦略の組別の社会的利得の大小関係は、$${(C, H)=(C, D)≥(NC, D)≫(NC, H)}$$となる。$${(C, H), (C, D)}$$と$${(NC, D)}$$との間の等号成立は$${v=0}$$である。つまり、実際に実現する戦略の組$${(NC, D)}$$とその時の社会的利得$${p-v^*}$$は、社会的に見てセカンドベストとなる。

既にみたように、$${(NC, D)}$$の組は、父にとってはいずれにしろセカンドベストだが、A氏と社会全体にとってはファーストベストとなり得る選択肢である。ところが父の機会主義的な行動を容認した結果、A氏と社会全体にとってもセカンドベストとなっている。また本来ファーストベストである$${(C, D)}$$の組は、A氏の利得的に実現不可能である。

このように、父がA氏との退院前の約束を反故にした結果、A氏にとっても社会的に見ても望ましい状態が実現されないことが分かった。このA氏が直面している不条理は、契約の不完備性によって社会的に事後効率的な状態が実現されていないという意味で、所謂「ホールドアップ問題」と類似の性格を帯びていると言えよう。

3. 不条理の解消

事前契約の限界

この手のホールドアップ問題解消のセオリーは「事前契約」の枠組みの中で取り決めに法的拘束力を持たせることである。例えば「今後父はA氏に一切金銭を要求しない」という契約書を交わすことや、類似の方策として民事保全法上の接近禁止仮処分命令なども含まれよう。

しかし、こと今回の問題については、これらの方策が有効に機能しない可能性が高い。何故なら、日本において「血縁関係のある親子が法的に絶縁すること」は不可能なためである。そしてこの「法的な親子の縁」とは具体的には「相続」と「扶養義務」を指す。このうち扶養義務は「子どもが未成年の間は親が子を養育・監護する義務を負い、子が成人すれば親子は互いに生活に困ったら助け合う義務を負う」関係のことである。つまり、A氏が父に対する扶養義務を果たさないという契約を結ぶことは法的には不可能である。

もっとも、種々の方策を用いて親子間の距離をとり「実質的な絶縁状態」となることはできる(後述)が、ここでは親子関係において、ホールドアップ問題への正攻法としての事前契約というアプローチは有効に機能せず、その事実がこの問題を一層複雑化している点を指摘しておきたい。

医療保護入院制度の導入

ここでいよいよ、今回のメインテーマである「医療保護入院制度」を明示的に分析に取り入れよう。医療保護入院とは、冒頭で説明したように入院を要する患者本人に入院の意志がない場合に、家族の同意のもとで患者を強制的に入院させる制度である。当然ながらこの制度の第一義は患者の保護・治療にあるものの、今回のケースのように患者と家族が緊密な状況では、(一時的でも)家族の休養に繋がる点も、無視できない本制度の意義である。

また今回のように、①患者と家族の関係がこじれてしまった状況において、②患者から家族への攻撃衝動が発症してしまった時、③その家族の同意により患者を入院させられるが、④患者本人は入院を断固拒否している、という場合、医療保護入院制度は患者本人の(病気か性格上の問題かはさておき)家族に対する攻撃衝動に対して抑制的に働く可能性がある。患者が家族への攻撃を理性で抑え込めない状況はそれこそ治療が必要な状況であるが、患者に一定の理性が働く場合や単に「怒りっぽい性格」程度の事情で家族に攻撃を加えるようなリスクは大幅に低減されよう。

ここでは父のA氏に対する迷惑行為$${v}$$が病的なまでにエスカレートした結果、A氏の通報により警察に保護され、その後精神指定医の診察を受けて医療保護入院に至る状況を考える。医療保護入院の要件を満たす迷惑行為の閾値を$${v^h}$$とする。この時、父が$${v≥v^h}$$となる迷惑行為を実行すると医療保護入院の要件を満たしてしまい、その時の父の利得は入院$${H}$$を選択した場合と同様の$${p-h}$$となる。つまり医療保護入院の存在により迷惑行為の程度に上限が設けられ、父は$${0≤v< v^h}$$の範囲で迷惑行為を画策することになる。但しここで重要な点は、当該迷惑行為$${v≥v^h}$$が直ちに医療保護入院に結び付く保証はどこにもなく(そもそもこれは父の病気、性格、家族関係が複雑に絡み合う難しい問題である)、また分析上もそこまで強い仮定を置く必要がないことにある。むしろ行動と病気の因果関係の判断が難しい問題だからこそ、父本人が「$${v^h}$$まで迷惑行為を働いたらまた入院生活に逆戻りしてしまう」と(それが事実かどうかはさておき)「思い込む」ことに意味がある。

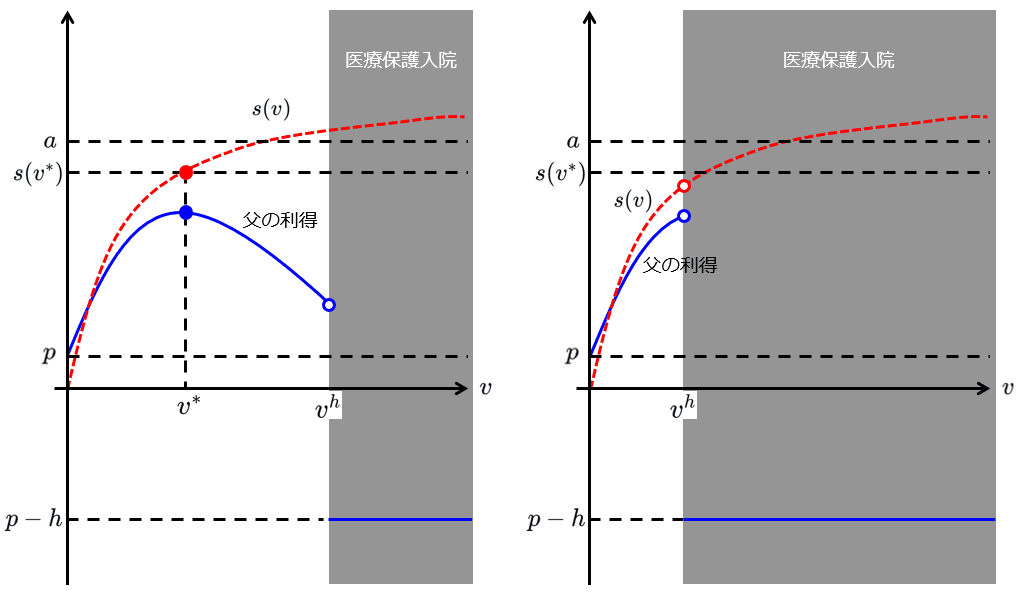

このような形で医療保護入院の影響を導入することで、両者の利得はどのように変化するだろうか。それは、$${v^*}$$と$${v^h}$$の大小関係によって決まる。$${v^*< v^h}$$の場合、実は父の行動に影響はなく、実現される迷惑行為は$${v=v^*}$$となる。一方$${v^*≥ v^h}$$の場合には、もはや$${v=v^*}$$を採ると父は再び医療保護入院になり利得が大きく下がる(と思い込んでいる)ためその選択はできず、$${v\rightarrow v^h-}$$の極限値$${v}$$が実現する。これは医療保護入院の存在が父の行動に対して抑制的に働いた結果、迷惑行為が$${v^*-v^h}$$だけ減り、逆に同じだけ社会的利得が増加し、ファーストベストの状態に近づいたと解釈できる。

このように、医療保護入院の存在が父の行動を抑制し、その結果社会的に望ましい状態に近づく可能性があることが示唆された。一方、上記の議論から明らかなように、父の利得関数の形状次第では、医療保護入院の導入だけで父の行動変容には繋がらない。ここで問題解決の最後のピースとなる「父の利得関数と$${v^h}$$との関係」について論を進めたい。

「実質的」な絶縁状態

そもそも父の利得関数:$${p+s(v)-v}$$は何を表しているのだろうか。$${p}$$は年金で定数とすれば、残る$${s(v)-v}$$はA氏への迷惑行為のコストと、それによって引き出せる経済的援助との差であり、これは「父とA氏の社会的関係の緊密度」を表していると考えられる。父とA氏の社会的関係が緊密であるほど、父はA氏から容易に援助を引き出すことができる。迷惑行為のコスト$${v}$$とはA氏の連絡先を特定し、A氏と交渉し、その後のA氏の行動をモニタリングするコストであり、時間的労力もさることながら周囲の抑止を振り払う社会的コストなども含まれる。

逆に、A氏としてはこれらの迷惑行為に係るコストを上昇させることができれば、父の迷惑行為を抑制させることが可能となる。理論上、究極的にはあらゆる$${v}$$において$${s(v)=0}$$とできれば父の迷惑行為を完全に抑え込めるが、これはA氏が社会的生活を営む限り、いかに父と距離を置こうとも不可能である(6次の隔たりのような理屈で父がA氏の知人に辿り着き、そこからA氏と接触を図る可能性はいくらでもある)。

しかし、医療保護入院制度の下では、A氏は$${0≤v< v^h}$$の範囲のみで$${s(v)=0}$$とできればよい。それはつまり、A氏はできる限り父がアクセスし得る情報を遮断して接触コストを上げ、それでも無理やり接触しようと強引な手法を採ろうものならたちまち医療保護入院の憂き目に遭ってしまうと父に思い込ませることに対応する。医療保護入院の存在は、A氏の情報遮断努力を$${v< v^h}$$という有限の範囲に留め、それによって現実的にA氏の実質的な絶縁という行動が有効に機能する可能性を示唆している。

ここまでの議論の通り、親子関係を法的に絶縁することは不可能だが、種々の方策により実質的な絶縁状態を作り出すことは可能である。例えば①戸籍・住民票の閲覧制限、②戸籍の分籍・除籍、③戸籍上の名前の改名、④絶縁状の送付、⑤親族関係調整調停、などである。これらはいずれも父が容易にA氏の居場所を把握しづらくなることや、A氏が精神的に親子関係を断ち切ることに寄与しよう。そして、これらは単なる気休めという意味合い以上に、医療保護入院制度の存在と組み合わさることで、親子間の距離をとり互いの干渉を防ぐことに寄与すると考えられる。

これをゲーム上で分析すると以下のようになる。A氏は実質的な絶縁行動を採り、その結果$${0≤v< v^h}$$において$${s(v)=0}$$となる状況に持ち込む。父の目線では$${0≤v< v^h}$$の範囲で迷惑行為を行ってもその結果は全く無駄骨に終わるため$${v≥v^h}$$の迷惑行為を行いたいが、そうすると今度は医療保護入院の要件に該当し再入院を余儀なくされると父が思い込んでいるため、そのような方策もとれない。その結果、父は$${v=0}$$を選択し父の利得は$${p}$$となり、A氏の利得は$${0}$$となる。

医療保護入院のみを考慮した場合と、それに加えてA氏の実質的な絶縁行動を採った場合の均衡点(青丸)の変化を図示すると以下のようになる。

医療保護入院制度の存在とA氏の実質的な絶縁行動を組み合わせることで、戦略の組$${(NC, D)}$$かつ$${v=0}$$という均衡点を達成することができた。この時のA氏の利得は$${0}$$、父の利得は$${p}$$であり、社会的利得は$${p}$$となる。この状況は社会全体に対するファーストベストの状態と一致し、ホールドアップ問題が解消されたと解釈できる。この分析結果に対応する、退院後のアナザーストーリーは、次のようなものであろう。

退院前の話し合いで、A氏は父に「退院希望ならこれ以上協力できることは何もないよ。引っ越しも転職もして次の人生を歩むから、俺のことは一切詮索しないでくれ。またお父さんの病気が発症して様子がおかしいと感じたら、すぐに医療機関や警察に相談するから。お元気で」と言葉を残した。

退院後、実際にA氏は引っ越し、職を変え、新天地での人生をスタートさせた。住民票や戸籍に閲覧制限もかけ、念の為内容証明郵便で絶縁状も送った。法的な効力はないかもしれないが、気分的には楽になった。

父にももちろん色々と思うところがあったが、自分の意志と息子の意志を尊重するにはお互いに距離をとる必要があることを理解し、また今後は地域の目も行き届くため、騒いでも自分が不利になるだけだと悟った。退院後は年金と幾ばくかの貯金で新生活を始めた。入院でお世話になった病院に退院後も通院することにし、自分の病気と向き合いながら自立して生活している。

その後、警察署の生活安全課や地域の保健センターからA氏に定期的に状況伺いの連絡が来るが、A氏は「平穏無事に過ごせている」と伝えている。

4. 結言

今回、①父を経済的に援助していたA氏が父の病気を発端とする迷惑行為の被害者となり、②A氏の同意のもと父が医療保護入院するに至ったが、③父子の退院後の方針が折り合わずわだかまりも解消されていない、という状況下で、父子の行動及びその中で医療保護入院制度が果たす機能を分析した。

退院後、父にはA氏に対して機会主義的行動を採るインセンティブが発生し、A氏が搾取から逃れられず、それがA氏や社会全体から見たファーストベストな状況から遠ざける原因であった。またこの問題は家族問題ゆえに事前契約アプローチが通用せず、新たな問題解決のアイデアが模索された。

そこで医療保護入院制度の存在を考慮することで、それが父の機会主義的行動に対して抑制的に働き、A氏の実質的な絶縁行動による接触コストの上昇効果と組み合わせることで、父の機会主義的行動を断念させることが可能との結論を得た。その結果、退院後も互いに干渉せずに暮らせるようになり、社会全体から見たファーストベストな状況を達成することができた。

本分析の論旨は上記の通りだが、問題設定の冒頭で述べたように、分析の趣旨は特定状況下で誘引される行動を理解することであり、この結果をもって医療保護入院制度の存在や父の機会主義的行動、A氏の実質的な絶縁行動については肯定も否定もしていないことは改めて断っておきたい。

また、非常に限定的な状況下における法制度の意義について論じており、この結論が直ちに一般化されることは危険である。あくまでこういった分析手法を用いた場合に解釈される法制度の一側面を提示したに過ぎない。

国際的に見ても非常にユニークな医療保護入院という制度、そしてそれが日本の精神科の入院患者の過半を占めるという事実は、今回分析したような実際的な多くの問題に突き当たっている患者・家族が大勢いることを示唆している。今後もこの問題に向き合い、患者・家族・病院のそれぞれの視点から、法制度の在り方や実際的な問題解決のアイデアを考えていきたい。