月刊ショスタコーヴィチvol.5終・曲解編

執筆者:月ショス編集部

月刊とか言いながら全然月刊でもないし、最終的に週刊投稿するの、なんか打ち切りみたいですね。純粋に締切に間に合わなかっただけなんですけど。この文章は本番前日の福岡で書いています。眠いです。

それでは今回は3〜4楽章を見ていきますよ。

3楽章

この楽章は最も謎めいた内容を持ち、その謎を暴かれるのを待っているようにも拒んでいるようにも見える、不思議な音楽です。この謎に挑む前に、この楽章を解釈するにあたって必要なパーツを整理していきたいと思います。何事も前準備が大切ですからね。

※前準備で2000文字以上あります。

DSCH音形

これは前々回にも少し触れています。ショスタコーヴィチのイニシャル「Д. Ш」をドイツ式ローマ字表記した「D.Shc.」が、音名としてDSCH(D-Es-C-H)と読めるという話です。私はずっとDmitri ShostakoviCHということだと思っていたのですが、Dmitri SCHostakovitchということらしいですね。知らなかった。

要は自分の名前を音に変えて、作品中にべたべたと貼り付けているわけです。画家が自作にサインをするのと同じような気持ちでしょうか。それにしては自意識が肥大化しすぎている気がしますが。

こういう音遊びのような手法は、何もショスタコーヴィチの尊大な自尊心が生み出した賜物ではなく、バッハをはじめ多くの作曲家が実践してきた、割と伝統的な試みです。バッハはBACHと素直に音名に変換できます。便利な名前でいいですね。

このDSCH音形ですが、実はこの交響曲中の様々な箇所に断片的に仕込まれています。それが完全な形で現れるのが、この3楽章というわけです。むしろ逆に、この交響曲は3楽章を起点に作曲が開始され、DSCHを忍ばせる形で他の楽章を構成していったのでは、という仮説も成り立ちます。

エルミーラ音形

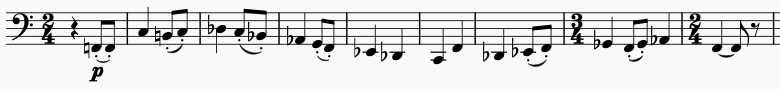

中間部でホルンによって奏される、この交響曲の中では非常に印象的な音形です。なぜこの変哲もないような音形が印象に残るのでしょう。まずはこのフレーズの音程関係に着目して見てみます。

この交響曲は、ほとんど3音の上行音形で成り立っているという話は何度もしてきました。それが短動機、減動機と名前をつけていたわけですが、ここにきて初めて、完全音程による動機が現れてくるわけです。これは全曲中でも明らかに異質なものです。一体何をもって現れたものなのでしょうか?

〈解釈①〉

この音形には何か意味があるに違いないと邪推した音楽学者たちは、ショスタコーヴィチが何を隠したのかを躍起になって調べます。その結果出てきたのが、当時の教え子、エルミーラ・ナジローヴァとの文通の記録でした。

ショスタコーヴィチからの手紙には「あなたの名前をわたしの交響曲に転記した」と書かれています。自分の先生にこんなこと言われる関係性、まあまあ気持ち悪いですね。

この音形がなぜエルミーラを指すと言われているのか、これも頑張ってショスタコーヴィチがこじつけてくれています。ドイツ語音名とイタリア語音名を組み合わせて、E-L(a)-Mi-R(e)-Aになるということです。そこまでして名前を入れてあげたかったんでしょうね。そしてドヤ顔で教えてあげたかったのでしょう。

エルミーラとショスタコーヴィチは、単なる教師と教え子の関係にとどまらず、より深い関係にあったという説もあります。この曲の作曲当時のショスタコーヴィチは40代後半、10代の子供を持つ父親です。ちなみに、この交響曲の初演の翌年、ショスタコーヴィチの最初の妻ニーナは、病気で亡くなっています。病床の妻との関係は冷え切っていたようですが……。

面白いことに、このテーマを奏でる楽器はホルンに限定されています。ロシア語でホルンは"ро́г"となるのですが、この単語は「不貞の象徴」という意味も持っているとのこと。……そこまで考えて作曲していたのだとしたら、もう最高ですね。

これだけ書いてしまうと、ショスタコーヴィチがとんだ下衆野郎に見えてしまう気がします。まあ否定できないとこもありますが。一方でエルミーラ自身は、ショスタコーヴィチとの関係性について、深い仲はなかったと明言しています。自身の役割は「霊感を与えるミューズ(女神)」としてのものだったと語っており、ショスタコーヴィチは自分に指一本触れなかったと。

〈解釈②〉

これだけ長々と書いてきたこの音形ですが、マーラーの『大地の歌』の引用である、という説も存在します。①と②どちらが正しいという話でなく、おそらくダブルミーニングのような解釈で問題ないと思います。ショスタコーヴィチ自身、そういうのを好んでいた人だったと思っています。

譜面を示すより、聴いてもらった方が分かりやすいと思います。確かにホルンで奏されることや音の並び方も、引用と指摘されるには十分な類似点が見出せそうです。ショスタコーヴィチは、マーラーの交響曲第10番の補筆を打診されるほど、マーラーの作品には深く関わりがあったようです。そんな彼が、何を意図してこのフレーズを引用したのでしょうか?

引用元の『大地の歌』第一楽章は、李白の漢詩「悲歌行」に基づく楽曲です。この楽章の重要なテーマとして、「生は暗く、死もまた暗い」というフレーズが繰り返し歌われます。厭世的なこのテーマが、スターリンの死後に作られたとされる、ショスタコーヴィチのこの交響曲にマッチしていた、というのも引用の動機としてあり得そうな話です。

悲夾乎 (略)

聽我一曲悲夾吟 (略)

天下無人知我心 (略)

孤猨坐啼墳上月

且須一盡杯中酒

ああ悲しきかな

私の悲しみの歌を聴いてくれないか

私の心中を知るものは、この世に誰一人といない

孤独な猿が坐して啼く、墓場で月を見上げながら

それならまずはこの杯の酒を飲み尽くすまでよ

中国で猿が啼くというのは、死の暗示として知られるそうです。DSCH音形と短動機(=ショスタコーヴィチ自身の主張)を堆積させた低弦の経過句を断ち切って、中間部で初めてエルミーラ音形が現れる様は、「気を付けろ!」という死の警告なのかもしれませんね。

自分の心を理解してもらえない悲しみに対して、酒に慰めを求める姿勢は、おそらくショスタコーヴィチには共感できる部分があったのでしょう。第二回の月ショスでも『森の歌』初演後の話はしたと思います。

余談ですが、動機労作という作曲方法は歌曲には適さないとされてきました。そんな中で、この作曲手法を管弦楽歌曲という編成で見事に実現したのがマーラーの『大地の歌』なのですが、この点もショスタコーヴィチの創作上のモチベーションとして寄与している可能性はありそうです。

ここまでのまとめ

DSCH音形

・・・作曲家の自意識過剰な署名

エルミーラ音形

・・・思い人に宛てたストーカー気質の隠しメッセージ/

または死の警告、諦観の象徴

本編

というわけで、そろそろ3楽章の中身に入っていきましょう。形式はロンドソナタ形式とみなすことができそうです。ABACABAみたいに主題でサンドイッチしていきながら、後半は繰り返すだけじゃなくて展開もします、みたいなイメージの形式です。

A主題

ハ短調。冒頭から不穏な雰囲気のワルツ主題です。全曲を通して唯一、dolceの指示がある主題になります。6小節目のfisの音がまた良いですね。ハ短調のCに対して増4度で媚びるようにぶつけてくるのがポイント高いです。気になる女の子をワルツに誘いたいけど、ウジウジしてやっぱり誘えなくて不機嫌になっている中年男性、っていう感じがします。これがショスタコーヴィチのdolceですよ。変に解像度の高い描写。

冒頭3音は短動機ですし、冒頭から4音は実はDSCH音形の並び替えになっています。ここにも自意識の萌芽がありつつ、動機労作が徹底されています。しかしこの主題、オリジナルとなったと思われる引用元が存在します。

自作のヴァイオリン協奏曲第1番の第2楽章です。名曲です。テンポがあまりにも違うので気づきにくいのですが、これの冒頭で木管楽器が吹いているメロディが、この交響曲にも流用されています。

もう一つ引用元とされる例が、弦楽四重奏曲第5番です。冒頭のヴィオラの音形が重要な役割を果たす作品ですが、これも言われてみれば、この楽章のテーマに似ている気がします。

自作の引用というのは、どういう動機づけで行われるのかは作曲者本人でないので分からないのですが、少なくとも気に入っていたフレーズではあるのでしょう。いずれにせよ神経質さを感じさせるメロディだなと思います。

B主題

不機嫌なクラリネットに導かれて、満を持してDSCH主題が現れます。持続音のない木管アンサンブルという作曲技法のせいかもしれませんが、A主題とは対照的に躁的な不気味さを感じます。ワルツに誘えなかったおじさんの別人格でしょうか。例えるなら、高熱の時に見るサンリオピューロランドのパレードみたいなイメージです。ピューロランドってパレードあるんでしたっけ?ショスタコーヴィチのハローキティコラボとかやってほしいですね。キーホルダーほしい。

DSCHの前に吹いているテテテーっていう同音反復の音形も、ショスタコーヴィチが好んで使用するパターンです。3音からなるモチーフという意味で、動機労作としての側面も持ちます。これも死の暗示としての音形という説があり、同じ音形は交響曲第5番の終楽章中間部直前にも現れますね。本当だとしたら、自分の名前の前にこれを置くセンスはどうかと思います。

DSCH音形ってこう単体で使われると、なかなかインパクトがあります。やっていることは唐突に名乗り上げしているのと同じですからね。自分の歌で自己紹介しちゃうジャイアンの歌みたいなものです。

再びA主題がファゴットによって再現されたのち、低弦がDSCHから始まる経過句を挿入し、中間部に突入します。

C主題

中間部は、ホルンによるエルミーラ音形の咆哮によって幕を開けます。異質なフレーズが突然現れ、かなり緊張感のある場面です。その内実、思い人の名前を叫んでるだけなので、これを知ってしまうとちょっと複雑ですが。エルミーラはどういう気持ちでこれを聞けばいいのでしょうか。やってること「ミ○ティ〜〜!!」っていうあれと一緒ですからね。

この直後に、第1楽章の序奏が再現されます。しかしここでは減動機の音程が一部改変され、完全5度の音程関係が現れているところに工夫を感じられます。エルミーラ音形に意図的に合わせているのでしょう。

前々回、1楽章の序奏は大衆の代弁者としてのショスタコーヴィチのモノローグである、という話をしました。これが3楽章のこの箇所に現れてくるというところに、やはり私的な独白としての側面も多分にあるテーマなのだろうと思います。

ただ、スコアに弦楽器のアップボウ指定があるのが、おそらく1楽章のキャラクターとは異なることを示唆していると思われます。例えば、1楽章では公への主張だったのに対して、今回はプライベートで密やかな呟きである、というような。

その後、弦楽器のピチカートによる伴奏系に乗って、ホルンはうわごとのようにエルミーラ音形を繰り返し唱えます。この伴奏系は、交響曲第7番の3楽章で現れる楽句のオマージュと考えられます。7番ではコラールの第一主題とフルートの広大な歌の第2主題をつなぐ経過句として、低弦により提示される緊張感のあるフレーズです。

このセクションではドラも登場します。ドラいいですよね。ロシア人にとってpで鳴らされるドラの音というのは、チャイコフスキーの悲愴の終楽章を想起させるものなんだそうです。ロシアの血が流れていないので分からないのですが、そういうものだそうです。静かに死に絶えるイメージでしょうかね。

過去の自分の作品と、思い人のリフレインと、死の暗示。こう考えるとなかなか内容的に濃い場面です。李白の詩の、「私の心中を知るものは、この世に誰一人といない」という一節が思い起こされます。軽薄な感想を言えば、拗らせてるなあって感じですが、この人の場合は一歩間違えれば死という極限状態を生き抜いてきているので、その辺りを加味すると深みが出てきます。

再現部

さて、C主題後半のピチカートの伴奏系を引き継いで、A主題がコーラングレによって再現されます。ショスタコーヴィチがコーラングレを使う時は、かなりパーソナルな独白を担わせることが多い印象です。交響曲第8番の1楽章しかり、第11番の4楽章にも素晴らしいソロがあります。シリアスな音を出せるダブルリード楽器として、おそらくショスタコーヴィチも好きな楽器だったのではないかと思います。

淡々とA主題が再現された後、低弦の経過句が短縮された形でここに挿入され、B主題の再現へと移ります。再現というか、ロンドソナタ形式の展開部のような場面と言えるかもしれません。内容が最も濃い部分です。

賑やかしの鳴物も加わって、DSCH主題が高らかに演奏されます。ピューロランドの再来です。曲がりなりにも自分の名前を入れ込んだ主題を、どうしてこうもダサい感じにオーケストレーションしてしまうのかは甚だ疑問ですが、こういう人なので仕方がないと思いましょう。

おそらく交響曲第4番の終楽章に出てくるオスティナートバスのオマージュと思われるアッチェレランドを経て、DSCHとエルミーラが絶叫してぶつかり合う光景が繰り広げられます。ハローキティとミキティの殴り合いというわけです。大変な場面ですよ、これは。

ドロドロに溶け出したDSCHの大狂乱が収まりを見せると、エルミーラ音形とソロヴァイオリンのA主題による対話が始まります。低弦のDSCHも控えめに合いの手を入れるのみにとどまっています。若気の至りを反省してシュンとしてるみたいですね。

最終的にはフルートとピッコロがDSCHをリフレインして、この楽章を締めにかかります。この裏で鳴っているadd6の和音が、『大地の歌』の終わり方と同じだったりするのですが、やはりそれなりの影響を受けていたのだろうなと感じます。この和音のせいで、解決したのかしていないのか、煮え切らない結末を提示されている気分になります。

総じて、第3楽章は最も私小説的な楽章であると言えます。この交響曲の直前に作曲された作品のフレーズを流用しているなど、構想的にはおそらく割と創作初期からあった音楽なのだと思われます。第2楽章が見かけのグロテスクさに全振りしていたとすれば、第3楽章の内面的なグロテスクさは、えも言われぬおぞましさがあります。

第4楽章

ついに終楽章です。長かったですね。

もう結論から言ってしまいますが、この楽章が何なのか私にはまだ分からないのです。この音楽の本質について1年間毎日考えていた気がしますが、本当に度し難い音楽です。いや、決してショスタコーヴィチの作曲を批判しているわけではなく、ただその意図にまさしく到達できる気がしないという意味で。

こんなことを言ってはいますが、その作曲の腕は確かなものですし、構造的にはよく考えて書かれていて、なおかつ理解しやすい音楽です。ただ、よく考えた結果で生まれ落ちたのがこの音楽というのが解せない、というのが正直なところでしょうか。

この楽章でショスタコーヴィチは、今まで積み上げてきた主題動機労作のテーマをほとんど破棄しています。正確には、4楽章内であまりにも動機労作が完結してしまっているのです。今までの楽章が、3音の上行音形という動機で貫かれていたのに対し、この楽章ではそこからあまりにかけ離れた音楽を展開します。これが突拍子もなく聞こえてしまう。

そして、勝利のフィナーレ(コーダ部分)があまりに軽く、空々しいことが違和感を与える要因の一つとして挙げられます。最後になってDSCHをベタベタ塗りたくっているのも、またお前かよって感じがして笑ってしまいます。

なぜこのようなことになったのでしょう?形式主義との批判から逃れるためでしょうか?それにしては中途半端に形式に則りすぎている気がします。体裁としてはソナタ形式に当てはめることもできますし。

このなんとも言えない居心地の悪さが、4楽章の理解を、ひいてはこの交響曲全体の理解を阻んでいるように思えてなりません。今回はそれを紐解いていきたい、というのが主な試みになります。

序奏

序奏主題1

低弦の仰々しいモチーフから音楽が始まります。このテーマは今後も出てきますが、そこまで変奏されることはなく、オリジナルの形を保ったままです。

序奏主題2a〜c

続く木管楽器のレチタティーヴォも、一見今までの楽章とはほとんど無関係に思われますが、どうでしょうか。この主題は素材別に3つのセクションに分けておきます。主部ではそれぞれ分割して使用されることが多いです。

b部分の6/8拍子に4連符を無理やりねじ込む技法は、先述の弦楽四重奏第5番で試みたものかと思われます。向こうは3/4拍子ですが。このような引用的手法が見られるということは、おそらくショスタコーヴィチの中では、どういう意図で書かれた場面なのかが明白なのでしょう。

序奏主題3

フルートに引き継がれてからのメロディにはエルミーラ音形の完全音程や短動機が確認できます。主部の第1主題との関連性も見られるでしょうか。序奏後半では3連符系のせわしない形で変奏され、やはり主部の性格を予告しています。

では、この序奏がどういう場面なのか思いを巡らせてみます。レチタティーヴォとは歌唱用語で、説明的に物語の筋書きを語る歌の種類です。音楽的なメロディに魅力のある、心情の吐露としてのアリアとは相対するものと捉えてもらって、差し支えないでしょう。

ここで描かれているのは、3楽章で述べた「私の心中を知るものは、この世に誰一人といない」の世界観ではないでしょうか。理解者を見出せず、孤独に鳴く猿の如く、悲痛で厳しい現実世界がここにはあるように感じます。

苦悩を抱える前半部分を経て、次第に勝利に向かうというのが交響曲の鉄則です。ベートーヴェン以降の伝統に則っており、このセクションの存在も意義があるものでしょう。しかしここから続く、主部がなかなかの問題児なのです。

主部

この楽章では様々な主題が複雑に絡み合います。序奏を見ても分かる通り、要素はそれなりに多いです。これらが(よく練られているのでしょうが)気ままにツギハギされて、せわしない音楽が展開されます。この躁的で危うい楽しさは、一体どこからやってきたのでしょうか。

提示部

第1主題a

5度跳躍の付点リズムから始まる、浮き足立ったフレーズで主部が開始されます。完全5度はエルミーラの音程ですし、少なからず意識しているのかもしれません。正直言って、序奏の重苦しさとは打って変わって軽薄さすら感じるテーマです。

第1主題b

4つの音の上行音形からなるフレーズを主としたテーマです。短動機の拡張系とも取れますが、後半の完全4度跳躍からやはり今までにはない新しいニュアンスを感じます。a部分に比べるとややシリアスな様相を呈しています。

第2主題

弦楽のユニゾンで奏される、行進曲風の主題です。付点から始まるところに第1主題aとの類似性を見出せます。こういうユニゾンはいかにもソヴィエト音楽という感じがしていいですね。全員が強制的に同じ方向を向かされているという意味で。

展開部

おそらく低音楽器によるこのフレーズから展開部でしょう。分かりにくいのですが、第1主題aの変奏かと思われます。第1主題bや序奏主題2cの変奏形によってしばしば中断されながら、次第に盛り上がっていきます。タタターというショスタコーヴィチお得意のリズムで、カノン風にも扱われるあたり、第3楽章の第1主題と関連があります。

序奏主題aの大胆な変奏のエピソードとユニゾンによる第一主題bの畳み掛けを経て、弦楽器群が短動機に由来する進軍を開始します。しかしこのセクションの主役は、序奏主題bを中心にメロディを奏する木管楽器群です。序奏のレチタティーヴォ(ショスタコーヴィチの独白)が、大衆の進軍に押しつぶされそうになる、緊張感ある場面です。

この進軍は金管楽器に引き継がれ、第2楽章の雰囲気さながらショスタコーヴィチを圧殺せんと勢いを拡大していきます。打楽器群の砲撃も加わりつつ、クライマックスに待ち受けるのはトリルで血みどろにされたDSCH!ああ、なんてかわいそうなショスタコーヴィチ。

この辺りのオーケストレーションはユニゾンばかりで、PCでコピペしたら楽そうな譜面なんですが、それでもここまでの迫力を出せるのはショスタコーヴィチならではですね。伊福部昭にも通じる書法だと思いますが、おぞましさの演出にかけては、ショスタコーヴィチの才能は突出していると思います。

続いて現れるのは回想シーンです。序奏主題1がチェロによって再現されますが、semplice(素朴に)という発想用語が記されているのが、かえって不気味です。直前にあれだけのことをしておいて、突然素朴にという落差が凄まじいですね。

ショスタコーヴィチはこういう発想用語をあまり書かないので、こだわりのあった部分なのでしょう。先ほどまでの無慈悲な暴力と対照的なこの純粋な響きが、我々の感情をジェットコースターのように揺さぶります。序奏主題2a,bが再現される中、低弦が先ほどの進軍を匂わせて音楽を分断しながら、回想シーンが進んでいきます。

再現部

低弦の進軍が軽妙な行進曲に姿を変え、第1主題aがファゴットに現れるところから再現部です。ここのファゴットは、白痴ではなく道化よりの役回りのようです。ロシアでは表裏一体の存在なのでしょうが。

打楽器も軍楽隊の装いで参加しますが、ここのなんとまあ人を馬鹿にしたような響きのすることでしょうか。このズンチャカチャッチャってフレーズ、2楽章の中間あたりに出てきた威圧感のあるリズムパターンのパロディです。ニヤニヤした気持ち悪い道化の行進、という感じがします。

行進が終わると、第2主題も短く再現され、息もつかせず目まぐるしいコーダに突入します。第1主題とDSCH音形が主要なポジションを占め、どんちゃん騒ぎのようなフィナーレを形作ります。このどこか空々しい、かといって決して不完全燃焼ではない終わり方に、やはりこれはショスタコーヴィチ作品なのだということを思い知らされますね。

一通り4楽章を見終わりました。詳しく見てみると、聴いてみて受ける印象よりは、良く練られて書かれていることはわかりました。それでもやはり、3楽章以前に構築してきた交響曲としての流れを断ち切るような形で、この楽章の違和感が感じられるのは否めません。

この楽章でショスタコーヴィチが描いたものは何だったのでしょうか?彼はこの交響曲に、どのような結論を与えたかったのでしょう?

総括

これを考えるにあたり、まずは基本に立ち返ってみましょう。この交響曲について、ショスタコーヴィチはなんと言っていたか。「私は人間的な感情と情熱とを描きたかった」というコメントがありました。そしてもう一つ、「戦争三部作の真の完結編は,第9番ではなくこれから作る第10番だ」と記された手紙も残っています。

※戦争三部作:交響曲第7番〜第9番

今回はこれを間に受けて解釈を進めてみます。唐突な話題で恐縮なのですが、戦争三部作とされる作品群については大雑把に、第7番は戦争の表面的な側面(戦闘の恐ろしさや勝利の喜び)、第8番は戦争の内面的な側面(戦争当事者の心理的な葛藤や絶望)を描いたものとされています。

では第9番は?連載の第二回でも述べましたが、勝利の大交響曲を期待されていたところに、ディベルティメント風の人を小馬鹿にしたような小交響曲を発表し、大顰蹙を買ったというのは有名な話です。確かに第9番を三部作の完結編として捉えるのは、役不足の感が否めません。

その上で、この第10番が真の完結編であるとします。そしてこの作品は、スターリンの死後まで創作されることはありませんでした。これがポイントでしょう。

ショスタコーヴィチの祖国に戦争を呼び込んだのはだったのか。第7番の主題になっている独ソ戦という観点からすれば、それはヒトラーということになるでしょうか。しかしショスタコーヴィチは、もう一つ別の戦争を長年抱えていました。スターリンをはじめ、ソヴィエト当局からの弾圧という「文化の戦争」です。

1953年、スターリンの死によってこの文化戦争は一旦の決着を迎えることになりました。しかし多くの武力戦争で語られる通り、戦争に勝利者はいないのです。ショスタコーヴィチの音楽は、これを端的に表していると考えられます。

戦争の終わりに際して祝典的な音楽が求められるところに、形式的にはこの4楽章で華々しいフィナーレを用意することで答えています。一方で、ある種の空虚さを感じる音楽であるのも事実です。そしてパロディ的な展開技法と過剰なまでのDSCHの使用、この辺りが明らかに解釈上一筋縄ではいかない要因を生み出しています。

つまるところこの交響曲では、公に祝うべき大いなる勝利を、自分ごととしてすり換えてしまう(DSCHを塗りたくる)ことで、問題そのものを矮小化/パロディ化することが意図だったのではないかと思われます。これを「われわれごと」の「わたくしごと」化と定義しましょう。

もっと噛み砕けば、スターリンの死によって彼らに等しく訪れるべき勝利に対し、「お前の勝利は俺のもの、俺の勝利も俺のもの」という強引なジャイアニズム理論を展開しているのです。何のために?かの時代の政治や戦争に対しての皮肉の表現のためです。これは決して栄誉の横取りというわけではありません。むしろ勝利者なき勝利で負わされてきた傷を、全て引き受けるようなものです。

人間的な感情と情熱という話も、苦しみの歴史については交響曲の序盤で「われわれ」のものを描いていて、広く共有できる感覚を持った音楽になっています。と思いきや、「わたくし」のパーソナルな苦しみの話にいつの間にかすり替わってしまうのです。それが3楽章ですね。

そして終楽章で提示されるのは、あまりにも大きな自己主張の「わたくしごと」の楽観的解決です。そのうえで「われわれ」にも解決のカタルシスを十分に与える音楽であるということが、ショスタコーヴィチの天才のなせる技であると言えましょう。

とりとめのない話になってしまいましたが、結局のところ、「勝利者のいないはずの戦いの終わりを、手放しで祝うことなどできない。お前たちが望むのならそれなりの見かけのものは用意するが、その中身は全部私自身のものだ。」というのが、この作品に込められたショスタコーヴィチのメッセージなのではないでしょうか。

人間的な感情と情熱を描いていると語っている点について、「誰の」という情報が抜けていますから、これはある側面では詭弁で、またある側面では真実であると言えるのかもしれません。

……とまあ結論らしいことを書きましたが、音楽の解釈はいろいろありますからね。今回のも、自分にとって都合の良い解釈を繋げただけですし。私もまだまだ勉強中で分からないことだらけです。それを追い求めるのも一興ですし、純粋にその作品を演奏し、聴取することでしか分かり得ない情報や感情を味わうのも、また得難い経験です。

ショスタコーヴィチは、分からないことだらけなのです。それでもこの人の作品にしかない「われわれ」へ訴えかけるエネルギーの魅力は、この文章を読む方なら確かにご存知かと思います。少しでもその不思議な魅力をお伝えできていれば嬉しいですね。