10月は神さまと関係が深い月! 秋の恵みに感謝を捧げる「神嘗祭」

ようやく秋らしい気候になってきましたね🍂

紅葉はもう少し先ですが、この季節は「実りの秋」とも呼ばれるように、10月11月は「収穫の月」ということで、神社でも収穫感謝のお祭りが続きます⛩

◆伊勢の神宮と皇居で行われる「神嘗祭」

10月17日には、皇居の賢所と伊勢の神宮において、今年の初穂を八百万の神々に先駆けて天照大御神に捧げるお祭り「神嘗祭」が執り行われます。

神嘗祭では天皇陛下が自らお育てになられた新穀を収穫し、八百万の神々に先駆けて天照大御神の鎮まる神宮と皇居の賢所にお供えになり、豊穣の感謝を捧げます。

国を挙げて稲作を守り伝えることの起源は、天照大御神からのお告げ(神勅)に依るもの。

年間1500以上のお祭りを行う伊勢の神宮においても、この収穫感謝の祭礼は"一年で最も大事なお祭り"となります…!

秋は10月の「神嘗祭」、11月の「新嘗祭」と、今年の実りを感謝する国の基となる大事なお祭りが続きます。

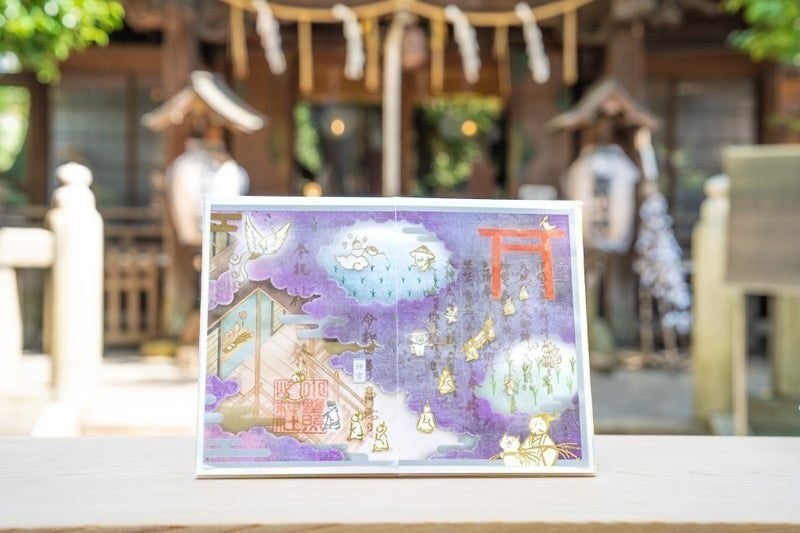

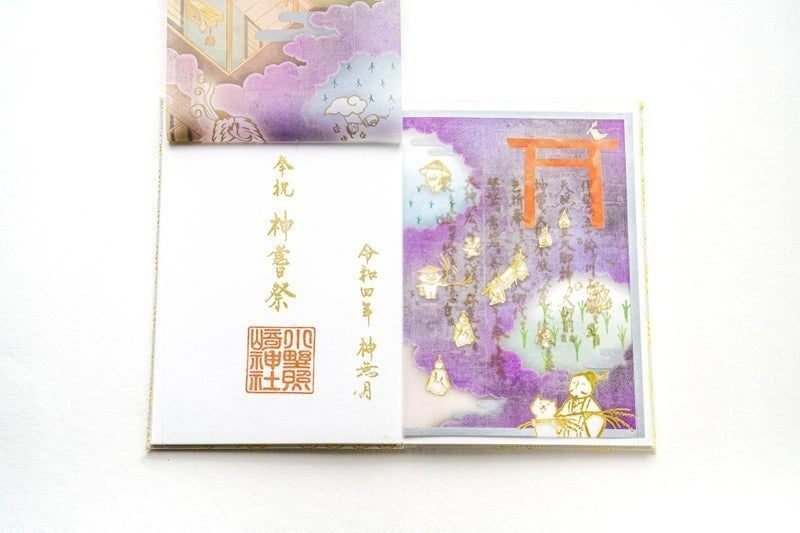

多くの方に知っていただく入口になればと、当社では2か月合わせて2つのお祭りがつながる【4面の特別御朱印】という形で奉製しております。

国の基となる大事なお祭りを、御朱印や記事を通して身近に感じていただけると嬉しいです♪

◆日本人とお米

日本の歴史は稲作とともに歩み、穀類の中でもお米を「神様から頂いた食べ物」と大切にしてきました。

古事記には、天照大御神の子孫である“瓊瓊杵尊が地上に降る時、天上の世界である高天原の稲穂を与えた”というエピソードがあり、この話は皇室の祭祀の中核を示した神話にもなっています。

面積あたりの収穫量が特に大きい米は、田んぼの面積とそれを耕す人口が増えれば収穫量も上がっていき、国の発展の根幹を支えてきました。

秋の収穫期には前述の神嘗祭だけでなく、毎年11月23日には“天皇陛下自らが新穀をもって神様をおもてなしする”一年で最も大切なお祭り「新嘗祭」も斎行されます。

"神への感謝"と"共同体の繁栄への祈り"は、稲作との深いかかわりの中で天皇陛下を中心に全国の神社で執り行われ、日本の精神性を連綿と伝えてきました。

日本書紀に記された神話の中でも、日本は”稲穂が豊かに実る国“という意味の「豊葦原瑞穂国」と呼ばれ、2月の祈年祭にはじまり田植から抜穂、11月の新嘗祭まで。今も年間を通して稲にまつわる祭事や行事がたくさんあります。

◆10月の旧暦名「神無月」とは?

神嘗祭の行われる10月の旧暦名は「神無月」。

字だけ見ると“神様がいない月”。神様は一体どこへ行ってしまうのでしょうか…?

そんな「神無月」の語源は、はっきりとは不明ですが「水無月」が「水の月」と解釈されるように、「神無月」の“無”を“の”と訳して、「神の月」とする説が有力です。

また、それとは別に「10月には全国の八百万の神様が、一部を残して島根県の出雲大社の会議に出席するため出かけてしまう」という説もあります。

こちらの説の方が馴染みがあるという方も多いかもしれませんね…!

この時期の出雲は、市中に神様がたくさんいらっしゃるとされ、「神在月」となり、旧暦10月に「神在祭」という神迎えの神事を行います。

この時、出雲に行った神様たちの間では、人の運命や縁、来年の天候、農作物や酒の出来などさまざまな議題が話し合われているとされています。

そんなわけで、旧暦名「神無月」である10月は、神様と深~い関わりのある月なのです…✨

秋は新米が店頭に並ぶシーズンですが、こうした歴史や変遷を知ると、秋の恵みがより有難く感じる気がしますね…!

10月は、この一年の「みのり」をいただく神様との縁深き月。

一年の感謝をもって、ご縁のある神社やお近くの神社に親しくお参りを頂ければと思います…✨