利用者の疾患に合ったケアプランの作成ができていますか? 心臓疾患編

こんにちは。16年目の理学療法士です。

先日、市の地域包括支援科よりケアマネージャー対象に心疾患のケアプラン作成に関する講義の依頼があり、約1時間のお話をさせて頂きました。

心疾患というだけで苦手意識を持つ方が大勢おり、非常に良い勉強会になったと思います。

今回はその経験を踏まえて、ケアマネージャーの方々が心疾患のケアプランを作成する際のポイントをまとめました。

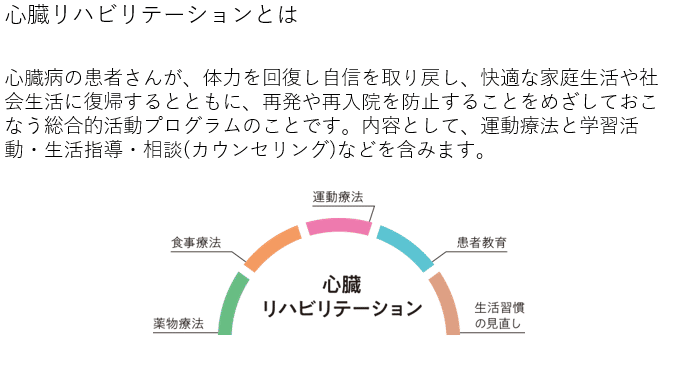

心臓リハビリテーションとは

心臓リハビリとはスライドの通り心臓病の患者さんが社会復帰するだけでなく再発予防を目的としています。

単に運動療法のことを指すのではなくて、生活指導や食事、内服管理なども含めた包括的な介入のことを心臓リハビリと言います。

この心臓リハビリには医師、看護師、栄養士、薬剤師、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士と多くの職種が関与します。

このスライドは、心疾患を持つ方へのケアプランの例を記したサイトから引用してきました。いずれも心臓への負担を気にしたり、今以上に悪化しないようにという内容がほとんどです。

ですが、皆さんが知りたいのはケアプランを作成する上で、どのような手法をとれば心疾患を持つ方が健康かつ安心して過ごせるかということではないでしょうか。

そもそも心不全って何?

「心不全ってよく聞くワードですが、結局どんな病気なの」って思いませんか?

心不全は心臓が悪いため息切れや浮腫みが起こり、だんだん悪くなり生命を縮める病気と定義されています。

例えば心筋梗塞になると、心臓の細胞の一部が死んでしまいますので、心臓が血液を送り出す力が弱くなってしまいます。

つまり1回の心臓の収縮で送り出す血液量が減るということです。これだと血液の循環が悪くなるので、心臓は収縮する回数を増やしてカバーしようとします。つまり頻脈になるということです。

普段歩いているのに、やむを得ず走っているような状態です。一時的なことならどうってことないですが、これが永遠と続くとどうなるでしょうか。心臓はあるとき疲労で限界を迎えてしまいます。

そのとき心臓は全身に血液をちゃんと送ることができなくなるので、様々な心不全の症状が出てきます。その典型的な症状が図に示すような、浮腫みや息切れ、手足が冷たくなるなどの症状です。

意外かもしれませんが、心不全という病気はありません。心不全は心筋梗塞や弁膜症、不整脈などが原因で心臓が疲れてしまった状態のことです。

その結果、息切れや疲労感などの症状が出現します。

そして、医療介護問わず、我々の対象となるのは心不全です。ベースとなる心筋梗塞や弁膜症は手術でなければどうにもなりません。

つまり、ケアプラン作成の際には心不全の症状に対してどう対処するかを検討することが重要になります。

この図は心不全の経過です。一度心不全になると入退院を繰り返しながら徐々に身体機能が弱っていきます。

ステージのC~Dがその具体例です。急性心不全で弱っていまいますが入院してコンディションが整い、元気になって退院します。その後、また心不全の増悪を繰り返しながら入退院を繰り返します。

では、なぜ入退院を繰り返すのでしょうか。中には再入院せずに自宅で元気に過ごしている方もいます。しかし一定の割合で再入院をする患者さんが後を絶ちません。

グラフの通り、元気になって退院はしますが、在宅での生活中に徐々に心機能が弱っています。これはセルフケア能力が大きく関係していると考えられます。

心不全再発予防に必要なのはセルフケア

心不全の再発に必要な3つのセルフケアです。まずはセルフケアの維持です。食事管理と適度な運動、そして内服管理がしっかりとできていれば、よほどのことがない限り心不全は再発しません。

次に症状の知覚です。セルフケアの維持が大切なのは先ほど述べた通りですが、なかなか維持をするのは容易ではありません。やはり心不全が再発する方は一定数います。そんな中、心不全の初期症状に気づくことができるかはとても重要です。早めに気づくことができれば、当然次のセルフケアの管理に繋がります。つまり早期受診することで内服薬を調整したりして重症化を予防することができます。これは再入院の予防にも繋がります。

この3本柱がしっかりとできていれば再入院せず自宅で過ごすことができます。

セルフケアの維持の為にはこの3つが最重要です。やはり適度な運動は必須です。心臓悪いのに運動して大丈夫なの?って思う方も多いかと思いますが、適切な運動をすることは心臓にもとても良いとされています。

では、その適正な運動ってどんな運動かというと、軽く息が弾む程度の強度であれば安全に、しかも効果的な運動が実施できます。

誰かと一緒に散歩するなら会話が出来る程度の運動であれば問題ありません。歩いたりする、いわゆる有酸素運動が思い浮かびやすいですが、スクワットなどの筋力強化も心臓にはとても重要です。筋力強化は20回くらい連続で続けられる程度の負荷であれば問題ありません。

食事はなんといっても減塩です。1日6gってイメージしにくいですよね。塩分が多いのは主に加工食品です。特に加工肉にはかなりの塩分が入っています。例えばロースハムであれば1パック4枚ほど入っていますが、1パックで約3gの塩分が入っています。つまり1日の半分に達してしまいますので、絶対に控えるべき食品ですね。

あとは汁物であったり、調味料に注意が必要ですね。逆に積極的に摂るべき食品は3大栄養素の1つであるタンパク質です。筋肉を合成するのに必要な栄養であり、心不全にも非常に有効な栄養素です。

最後に内服管理ですが、これは飲まないとダイレクトに症状の悪化につながるリスクがあります。しっかりと飲めているかを確認する方法を提示したり、飲み忘れがないかの確認が必要となります。

この内服管理が適当になったため心不全が悪化し入院するケースは非常に多いので注意が必要です。

症状の知覚、つまり自覚症状や他覚所見からいち早く心不全であることを認識し受診に繋げるかが重要です。

そのため日常的にセルフモニタリングを実施することが大切になってきます。多くのセルフモニタリングがありますが、その中でも特に重要な5つのポイントを紹介します。

まずは血圧です。言うまでもないかもしれませんが、心臓疾患の方の健康管理には必要不可欠です。血圧が普段より高すぎたり、逆に低すぎるときも何らかの異常が起こっている証拠です。

毎日体重を量ることも重要です。心不全になると全身の血液の流れが悪くなり、浮腫みやすくなります。つまり、体重が増えやすくなるということです。本来体重って簡単に増えません。1kg太るのには7000カロリー余分に摂取しなくてはなりません。高齢者がそんなに食べれるはずないですよね。つまり急激に体重が増えているときは浮腫んでいるということです。そして浮腫の原因が心不全である可能性が高いため注意が必要です。

その浮腫は視覚的に確認することができます。簡単な方法は足の観察です。毎日足を観察して浮腫んでいないかを見ます。時には指で押してみて凹んだりしないかを確認すると良いです。

足の浮腫は簡単に確認できますが、肺などの内臓が浮腫むこともあります。見た目ではわかりませんが、肺が浮腫んでいると寝転ぶと息が苦しくなります。これは肺が浮腫んでいるので空気が入る場所が減っているためです。逆に座ると、肺の浮腫が重力で減りますので息切れが軽減します。これも心不全の典型的な症状ですので、みられるようであれば診察を勧めるべきです。最後に動作時の息切れも心不全の典型的な症状ですね。これも早めの受診を勧めましょう。

どのようにケアプランを組めば良いの?

大切なのは心不全の再発予防!

そのためにセルフケアをしっかりと実施するためのケアプラン作成を!

必要なのは運動?栄養?薬?

それを判断するには利用者さんのセルフケア能力、ご家族の協力の程度などを把握することが重要です。

実際に具体例を出してケアプランを組んでみよう!

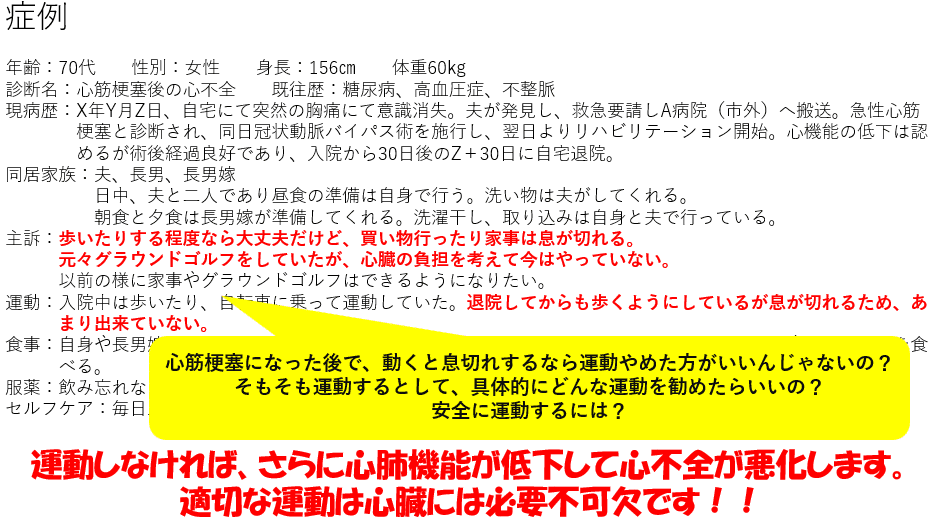

この症例は心筋梗塞で救急搬送された後に、バイパス術を受けた70代の女性です。同居家族は夫と長男夫婦、家事も一部していますが、長男嫁が調理の負担をしてくれています。日中は夫と2人なので、調理をする機会があります。

主訴としては、買い物や家事動作で息が上がる、元々やっていたグラウンドゴルフが心臓のことを考えてできていない。でもやりたい気持ちはあります。

運動は、入院中リハビリをしていたけど、退院後は息切れを理由に中断しています。

食事は減塩を心がけていますが、おやつに饅頭を食べてしまいます。

内服管理は問題ありません。

血圧は毎日測っていますが、時間はバラバラです。それ以外のセルフケアは特にしていないようです。

さて、今回のような事例を担当することになり、実際にはどのようなケアプランを作成したらいいのでしょうか。

今回の症例は心筋梗塞の後であるため、運動して大丈夫なの?って思いますよね。なんとなく怖いというイメージがあります。確かに間違った運動をするとリスクを伴いますが、適切な運動であれば非常に有効です。

今回は手術後ですので、むしろ心臓は安定していると考えて大丈夫でしょう。入院中も歩いたりリハビリをしていたので、まずはしっかりと歩くことが大切ですね。息が切れるのは心臓が弱っているので仕方がありません。

だからといって運動しなければ、どんどん心臓は弱って心不全が悪化します。なので、運動は積極的取り入れましょう。息が切れるなら歩くスピードを落としたり、短時間でもいいので運動を勧めていきましょう。

ここで気になるのが、買い物や家事で息が切れるという訴えがあります。息が切れるなら訪問ヘルパー入れましょうか?って提案したくなりますよね。

確かに負担が減って楽にはなります。ですが、家事・買い物をしないことで活動量が減り、ますます体力や心臓の機能が低下してしまいます。運動をすることで解決できるので、まずは運動を勧めましょう。

やはり、専門家である理学療法士の訪問サービスや通所リハで適切な負荷を決めてもらうのが一番だと思います。

この症例は糖尿病があり、日頃から甘いものを食べていたようです。そして退院後も甘いものはやめられないようです。

心筋梗塞は動脈硬化性の疾患です。動脈が硬くなって血管が狭くなり、いずれは詰まってしまう病気です。そして、その動脈硬化は生活習慣が原因となります。

高血圧や糖尿病、喫煙や肥満は動脈硬化を悪化させます。今回のように甘いものを食べると動脈硬化がまた悪化します。

患者さんの中には勘違いしている人も多いのですが、「心筋梗塞の手術をしたからもう大丈夫」と思っている方が多いです。ちなみに動脈硬化は全身で同時に起こっています。

今回は心臓の血管が詰まりましたが、いつ何時、再梗塞するか、またどこで詰まるかはわかりません。一度心筋梗塞になった方は再発しやすいというデータもありますので、食生活の見直しは重要となります。

次にセルフケアについて見ていきましょう。

毎日血圧測る習慣がついており、とても良いことですね。惜しいのは時間が日によってバラバラということ。血圧はちょっとしたことで変動しますので、毎日同じ条件で測定した方が前回との違いを把握しやすいです。

おすすめは、毎日寝起きにトイレに行った後の測定です。このタイミングが一番条件が統一しやすいのでおすすめです。

あと、血圧測定だけでは十分なセルフケアとは言えません。可能なら毎日自分の足を観察して、浮腫みがないか、また指先の色は問題ないかなどを確認すると良いでしょう。

さらに、体重測定も習慣化すべきです。足の浮腫みは観察でわかりますが、内臓の浮腫みはパっと見ではわかりません。体重が急激に増加していたら身体のどこかが浮腫んでいる可能性が高いです。

血圧測定と体重測定はセットで行うように促すと良いですね。

この症例に実際にどのようなケアプランが必要か考えてみます。

問題点は退院後の活動量の低下、甘い物の間食、セルフケアが不十分の3つとします。

これに対して、まず運動を勧めましょう。疲れやすいのは心臓が弱っている証拠ですので、しっかりと負荷をかけて心臓を元気にする必要があります。

安易に、負担を減らすために訪問ヘルパーを入れたりするのは控えましょう。本当に必要なのはヘルパーなのか運動なのかどちらでしょうか。長期的に見れば運動が必要不可欠なのは間違いありません。

そして、心臓病だからという理由で、色々なことを諦めないで下さい。心臓病を正しく理解すれば、運動はもちろん、外出やグランドゴルフも全く問題ないことがわかります。

次に動脈硬化のリスクとして、高血圧や糖尿病、肥満があります。身長156㎝で体重60kgはやや肥満に相当します。減塩はできていますが、甘い物がやめられない状況では動脈硬化は進行する可能性があります。

幸い、今の時代には低糖質のお菓子もたくさんありますので、上手く代用することができます。ここで大切なのが「甘い物はダメ」と禁止することです。禁止すると隠れて食べたり、食べたことを隠そうとします。

そうなるとセルフケア能力がどんどん悪化しますので、決して否定せずに傾聴すること、そして代替案を伝えることが重要です。

セルフケアではやはり血圧測定は必須ですが、心不全再発をいち早く気づくためには体重測定と日々足を観察することが重要です。そして、前述した運動と食事管理が再発予防に最も重要であることを理解することが大切です。

いかがでしたでしょうか。

今回は、ケアプラン作成に必要な基本的な知識と、実際にケアプランをどのように組めば良いのかを症例を通してまとめてみました。

心不全パンデミックはすでに始まっています。

利用者さんが今暮らしている地域で今後も快適に生きていくためには、ケアマネージャーさんの存在は必要不可欠です。

心疾患というだけで嫌煙されがちですが、ただただ怖がるのではなく、知識を得て正しく怖がって下さい。

今後も役立つ情報をまとめていきますので、その際は一度目を通してみて下さい。

ありがとうございました。