レジリエンスが育つ「土壌」を養うホースセラピー

日本を含む多くの経済先進国で子どもの貧困問題が深刻化しています。米国ではおよそ7人に1人にあたる1,100万人の子どもたちが貧しい生活を送っていると言われており、それに伴う問題も多様化しています。

例えば、貧困状態にある6歳から17歳の子ども達の20%がメンタル面で問題を抱えている他、貧しい家庭に育つ子ども達の学習障害や退学率の高さも指摘されています。

このような子どもたちの支援で特に重視されているのは、思春期を迎えた子どもたちのケアです。この時期に積極的で効果的な支援を行わなければ、成人になって深刻な精神障害が引き起こされるという指摘もあり、専門家たちが様々な取り組みを行っています。その中でも比較的新しい方法が今回ご紹介する馬を用いたセラピー( Equine Assisted Psychotherapy:以下EAP)です。

過去20年余り、思春期の若者を対象に対するEAPの効果を検証する研究が多数行われていますが、特に虐待など心に傷を抱えている若者への効果については、EAPを経験することで、異常行動の改善、他者との関係構築力の向上、自己コントロールや人生全体への満足度の向上などが見られることが明らかになっています。

今回ご紹介するニューメキシコ大学の研究者らが実施した研究では、EAPが問題を抱えた若者のレジリエンスを高めるかについて検証しています。レジリエンスとは、一言で言うと「逆境から立ち直る力」。もともとは「跳ね返り」や「復元力」を表す、物理学の分野で用いられていた言葉ですが、ストレスの多い現代社会を生き延びるために、個人にも組織にも必要な力として認識されるようになり、今では心理学だけでなく、経営学や組織論等の分野でも広く使われています。

「逆境から立ち直る力を養う」と聞くと、皆さんはどのような場面を想像しますか?専門家による認知や行動の矯正をねらいとした働きかけや、コーチングなどの言葉を用いたアプローチを想像する人も少なくないと思います。

しかしこの研究では、専門家による言葉を用いた導きを伴わない、馬との自然な触れ合いを中心とした方法を用いています。馬との触れ合いでレジリエンスは養われるのでしょうか。そうだとしたら何が子どもたちに作用するのでしょう。以下のような流れでご紹介していきます。

1)なぜEAPでレジリエンス?

レジリエンスが「逆境から立ち直る力」であることは先ほど述べました。ではレジリエンスを養うためにEAPを用いるのはなぜでしょう?それを紐解くために、まずはレジリエンスを構成する要素を知る必要があります。この研究で使用されている児童や思春期の子どもたちのレジリエンスを測るスケール (Resiliency Scales for Children and Adolescents™ 子どもと思春期の若者のためのレジリエンス尺度 以下RSCA)の項目を確認すると、以下の3つの要素が鍵であることがわかります。

1,統制感

これはレジリエンスの核となる要素です。世の中に存在する物事を自分のニーズや価値観に合わせて選び取ったり、アレンジしたり、活用したりできる能力です。個人が持つ楽観性、自己効力感、順応性がどれだけ高いかで確認することができます。統制力が高いほどレジリエンスが高いと言えます。

2,関係志向性

これは他者と繋がっている感覚、コミュニティに属している感覚です。また互いを思いやれる関係性の有無も、個人の関係志向性の度合いに大きく関係します。社会的支援、コミュニティの心地よさ、寛容性の程度について質問することで関係志向性がどの程度備わっているかを確認でき、これが高いほどレジリエンスが高いと判断されます。

3,感情的反応性

感情的反応性とは、感情を刺激するような状況下で、衝動的かつ過剰に反応することです。私たち人間は脅威を感じると、身を守るために闘争や逃走モードに入ったりしますが、感受性が高すぎたり機能障害があると脅威ではない状況にも過剰に反応してスイッチが入ってしまうことがあります。この感情的反応性が高いとレジリエンスが低いということになります。

これら3つの要素を見ると、「逆境から立ち直る」という負荷のかかるアクションを起こすには、自分が置かれた環境の中で感じる心地よさ、「自分はうまく作用している」という感覚、周囲の人との良い関係などの「土壌づくり」のような部分が大事であることがわかります。

実際、複数の研究において、このような周囲の環境や、他者との信頼構築が可能な状態が一貫して存在することで、若者は日々のストレスにうまく対処できたり、「ここぞ!」という時に活用できる心の糧を養っていることが明らかになっています。また、若者を長期間追いかけた研究によると、子ども時代に家庭内暴力などリスクの多い環境で生活していた場合でも、周囲の関わり方を変化させたり、関係構築のスキルを学ぶことで、50%~70%の若者が問題なく成人期に移行できていたそうです。

本研究は、これらの点を踏まえ、関係構築力や自己コントロール力の向上に効果があるとされるEAPを用いて、逆境を経験している子どもたちのレジリエンスを高める試みを行なっています。

2)研究方法

本研究の参加者は、アメリカのチャータースクール(*)に通う15歳から19歳の若者12名。彼/彼女らのほとんどが複雑で不安定な家庭生活を送っており、薬物乱用者、犯罪、貧困といった問題と「隣り合わせ」という状況に置かれた参加者もいました。12名の参加者は2つのグループに分けられ1ヶ月間に渡り、週1回2時間のセラピーセッションに参加します。一つのグループは体育館でのレクリエーションを中心とした従来型の心理教育(PED)、もう一つのグループは屋外での馬との触れ合いを通した活動(EAP)*です。どちらの内容も、先述したレジリエンス尺度であるRSCAの内容に基づいてデザインされていて、以下の流れですすめられます。

従来行われてきたPEDの効果と、新たに取り入れられたEAPの効果を比較するために用いられたのは、セッションの前と後に実施されたレジリエンス尺度(RSCA)の結果、そして参加者がセッション参加期間中に記したジャーナルでした。それらの結果について次にご紹介していきます。

(*)チャータースクール:従来の公立学校では改善が期待できない課題を持つ様々な子どもの教育問題に取り組む初等中等学校。親や教員,地域団体などが,州や学区の認可(チャーター)を受けて公費によって運営しています。

*本活動では乗馬は行いません。また、研究者は、馬が活動する環境が安全であることと、活動内容が馬にリスクを与えないこと等について、所属大学より承認を得ています。

3)結果

まず、レジリエンス尺度のスコアは、セッション前と後では、以下のように変化していました:

統計的に有意な差は見られなかったものの、EAPグループの統制感や関係志向性の平均スコアはセッション後高くなっていました。一方で、レジリエンスにおいては低いことが良いとされる感情的反応性はPEDのグループにおいて低下しています。

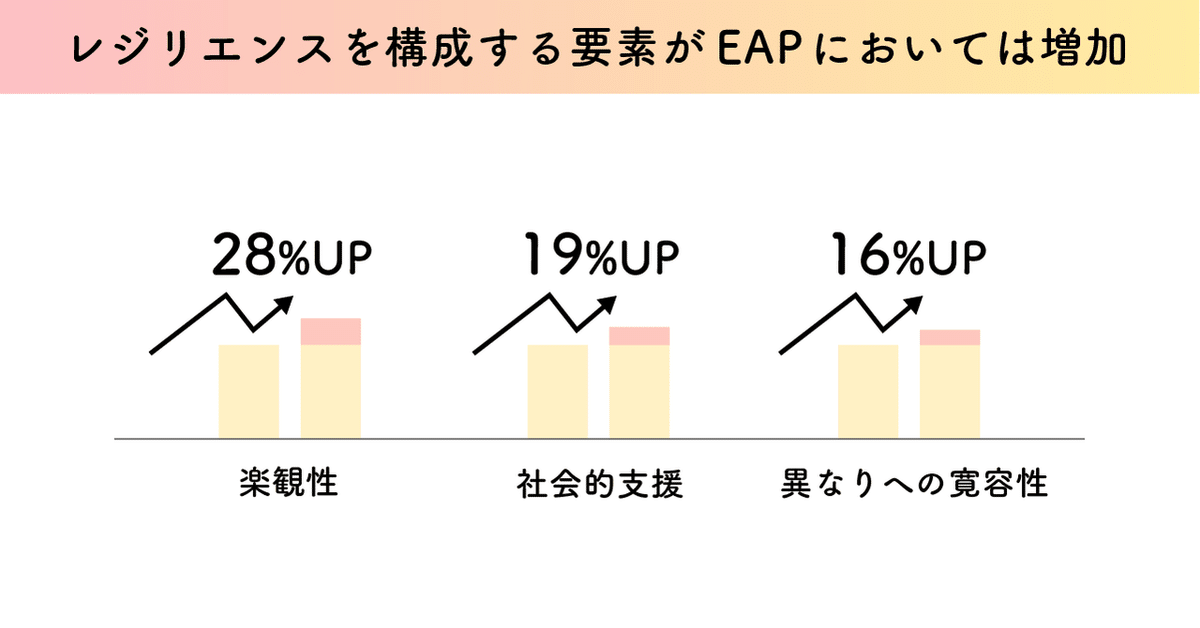

それぞれの要素を構成する下位尺度と呼ばれる項目を見ると、EAPグループでは、セッション前と比較してセッション後の楽観性のスコアが28%、社会的支援が19%、異なりへの寛容性が16%高くなっていました。またEAPグループにおいては全ての下位尺度で8%から18%スコアが高くなっていた一方で、PEDにおいては全てにおいて17%から48%低くなっていました。更に両方のグループの女子のスコアが男子よりも有意に高くなっていました。

これらのことから、EAPセッションにおいては、PEDセッションと比較して、レジリエンスを構成する統制感と関係志向性がある程度養われ、PEDセッションにおいては、感情的反応性の抑制に効果があったと結論付けることができます。

では、参加者たちの記述や専門家の観察からはどのようなことが明らかになったのでしょうか。質的調査の分析からは、協同、忍耐、誇り、リーダーシップというキーワードが浮かび上がってきました。例えば、ジャーナルには「僕/私は大事」「自分もできる!」という言葉が綴られていました。具体例として、EAPのセッションにおいて特に頑固者として知られていた雌馬と過ごした、16歳の少年の話をご紹介します:

”レディー(雌馬)はそこに立っていて、「一体何やってるの?」というように僕を見ていました。他の子たちは、僕を見て笑っていました。スーズ(メンタルヘルスの専門家)が「もう一度やってごらん。今度は違う方法で」と言ったので、僕はレディーの首にホルターを引っ掛けて引っ張りました。するとレディーはロープを外し、僕にリードさせてくれました。僕たちはアリーナを回り始め、気がつくとレディーと僕だけになっていました。レディーはまるで「平気よ」という感じで、でもずっと僕の側にぴったりついて歩いていました。僕がレディーを引っ張っていたわけではなくて、レディーが僕と一緒にいたがっている感じでした。それがとても気持ちよかったです。”

この話の中には、EAPの最大の特徴とも言われる、短い時間での信頼構築のプロセスが表現されています。関わる大人が言葉で導くのではなく、馬と共にいる環境や馬の反応を自分なりに解釈し、アクションを起こし、それに馬が肯定的な反応を示すことで安心を覚える。その小さな成功体験が次のアクションへの意欲を生み出しているようです。

以下は、その様子を垣間見ることができる参加者と専門家のやり取りです。この少年は参加者の中でも最年長で、短気な性格で知られていました。セッションで定められたタスクには参加せず、Kingと呼ばれる馬とただ一緒に過ごしており、活動の終わりに、専門家が「アジェンダフリー(テーマやねらい無し)」で、少年と一緒に活動を振り返っています:

(イメージ画像)

専門家:どうだった?

少年:まあまあ、というか良かった。

専門家:どんなことが良かった?

少年:King好き。Kingも僕のことが好き。僕のTシャツの前を引っ張ってぶつかってきた。

専門家:Tシャツを引っ張ってぶつかってきたんだ。

少年:注意を引こうとしてた。

専門家:あなたの注意を。

少年:そう。一緒に遊びたかったんだと思う。

専門家:そうなんだ。

少年:そう。ボールを取りに行こうとしてKingから離れたんだけど、振り返ったらKingの尻尾が揺れていて耳が後ろに下がってて、怒ってるみたいだった。僕はそこに立ち止まってどこにもいかないことを分からせようとした。するとKingがこっちに来たんだ。

専門家:Kingが来たんだね。

少年:そう。

専門家:どんな気分だった。

少年:気持ちよかったよ。最初は怒ってたけど、本当に僕と一緒にいたかったみたい。

専門家:最初は怒ってたけど、あなたと一緒にいたかったんだね。

少年:そう。僕のことが好きで僕と遊びたいんだなって感じた。

専門家:Kingはあなたと遊びたかったんだ。

少年:そうだね(いぶかしげな表情)

沈黙

少年:わかった!Kingは僕と遊びたかったのに、僕が離れた。それで怒ったけど僕のところに戻ってきた。

専門家:じゃあこのKingとの経験で何か得られたことはあるかな?

少年:多分、僕はリラックスした方がいい。時々怒るのもやめた方がいい。

専門家:他には?

少年:Kingともっと一緒にいたい。

専門家:もちろん。そうしましょう。

本研究の参加者の1名は、馬に対して攻撃的な態度を取り途中で離脱していますが、その他の参加者は協力的な態度で最後まで参加しています。そんな子どもたちの様子を見ていた専門家はあることに気づきました。それは子どもたちが協力的になることで、馬とより容易に関わることができると気づき、自ら行動を変えていることでした。

例えば、パーカーのフードは外し、ダボダボのズボンの裾をまくしあげ、イヤホンを外してポケットにしまったり、馬が思い通りにいかない時も我慢したり、自分の求めていることと相手が期待していることのバランスを考えながら、自己主張をしていました。

4)分かったこと

本研究では、馬との触れ合いを通したEAPセッションにおいて、従来型の心理教育活動であるPEDセッションと比較して、レジリエンスを構成する統制感と関係志向性がある程度養われていることが分かりました。一方で、PEDセッションにおいては、感情的反応性の抑制に効果が見られました。

EAPの効果を裏付けるものとしては、前述した子ども達の様子や振り返りセッションでのやり取りの内容、そしてジャーナルの記述があります。特に女子への効果が顕著であったことの理由としては、馬が肉食動物の獲物であり、女子はそのことに自分たちを重ねているのではないかとの説明がされています。また、PEDが感情的反応性の抑制に効果があったことの要因として研究者らは、参加者が慣れ親しんでいる場所でセッションが実施されたことを挙げています。屋外で自分たちよりも大きな身体を持つ動物との活動を行うEAPの参加者よりも不安が少なかった可能性が指摘されています。

この研究は短期間に少人数を対象に実施されたものであるため、EAPやPEDの効果を一般化するには限界があります。しかし、研究者らは、EAPによって参加者らは自然とのつながり、また過去に失った(もしくはまだ発見していない)自分自身の身体の感覚、心、感情、強みとの結びつきがもたらされるとし、特に疎外された環境に置かれている思春期の子どもたちを対象に、従来型のセラピーと併せてEAPが用いられるようになることを目指し、今後も活動を続けていくそうです。

*******

いかがでしたか。この記事のタイトルに「土壌」という言葉を用いましたが、逆境から立ち直るという分かりやすい行動を大人である私たちはすぐに求めがちですが、子どもたちがいつか自分の力で(他の人の助けも借りながら)自分なりの実をつけるまでに立ち上がるには、信じて環境を整える、そして待つという、まさに土を育てるような関わりが必要なんだと筆者自身気づきました。短期間の小さな研究から、私自身パワフルな気づきを得られました。

(寄稿:泉谷道子 - 心理学博士)

<引用文献>

Adding Equine Assisted Psychotherapy to Conventional Treatment: A Case Study of Adolescent Resilience among Charter High School Students Wanda Kay Whittlesey-Jerome* , Pamela N. Schultz and Joseph Tomaka Department of Social Work, New Mexico State University, USA