脳トレ(N-Back task)の効果をめぐる議論の現在

ゼロ年代~10年代にかけての、脳科学の中心的話題の一つが「二重Nバック課題」であった。

二重Nバック課題とは、要するに同時並列で記号の処理をおこなう、というものである。

Nバックの"N"とは記憶できる数をあらわしている。

たとえば「二重7バックタスク」なら、

① 7回の暗算をして7個の答えを瞬時に覚える

② その7つの答えを順次アウトプットする

この①と②を同時に休まずにおこなっていくのである。やってみたら分かるが、普通、まともに出来ない。

このヘヴィーなトレーニングが"人間性を司る脳"といわれる「前頭葉」を鍛えると欧州を代表する研究機関であるカロリンスカ大学が発表したのが、ことのはじまりであった。

それまで「脳トレ」のエビデンスや信憑性の弱さが指摘されていた中で、前頭葉の神経細胞が増えるなど物理的な変化が確認できことは、

きわめて画期的かつ衝撃的なことであり、各界で賛否両論の議論を巻き起こした。

ちなみに、カロリンスカ大学の教授が、一般人向けの啓蒙書を出版していた。(ちゃんと読みましたよ)

クリングバーグ氏の論文はネイチャーに掲載されたくらいなので信憑性も申し分ない。

前頭葉の中心的な機能である「ワーキングメモリ」は鍛えることができ、ワーキングメモリが増えると思考力(記号を処理する力)もアップすると、力説している。

Nバックタスクには効果がない!?

一方、この研究に対して批判的な見方をしている科学者も少なくないのである。

彼ら曰く、二重Nバックタスクで鍛えられる部分はごく一部でしかなく、またその鍛えられた機能は汎用性を持ち得ないと主張している。

例えば、二重Nバックタスクを訓練してNの数が増えていったとしても、それで思考力/ワーキングメモリ全般はもちろん、「社会性」とか「コミュニケーション能力」のような、

人間性の根幹をなしている能力が向上するワケではない、

というのが彼らのいわんとするところの主旨である。これはこれで、主張の根拠となるエビデンスが続々提出されており、説得力があるのだ。

否定派の有名人、テキサス大学教授のアート・マークマン氏の本がこちら。マークマン氏は脳科学にも大きな貢献をしている、認知心理学者である。

「Nバックタスクをするくらいなら昼寝や作曲をした方が脳によい」とまで言っている。

脳科学者と心理学者、な〜んか仲悪いのよね、、、

Nバックタスクの今後の可能性

じゃあ、Nバックタスクは役に立たないのか? ...むろん早急に結論づけられるわけないが、ひとついえるのは、

「大脳皮質のドーパミン受容体量が低下すると、ワーキングメモリが低下する」のは生理学上自明であり、

また統合失調症や認知症はワーキングメモリ低下とつながりが深いことから、医療分野での応用などに大きく発展する可能性があるとはいわれている。

それと、これはどうしても紹介しておきたい。「脳トレ」いえば、誰を措いてもまずは川島隆太先生である。ぜひ見て欲しい。

アスリートが二重Nバックタスクをすると運動能力が向上してオリンピック候補になったり、人事不省となっていた認知症の老人が計算トレーニングで人格を取り戻したりと、

その威力の凄まじさが示唆されている。もはやnear transferどころではない気がするが...

脳トレをめぐる脳科学者と心理学者の闘い

Nバックタスクをめぐる、クリンバーグ教授とマークマン教授の主張の対立からも分かる通り、

⇒ 脳科学者と心理学者は仲が悪い

っぽい。

それは「心理学者はテストを、脳科学者はMRIのスキャン結果を根拠にしたがるために見解に相違が生じる」

云々の表面的な理由だけではない、根深い溝があるようなのだ。

原因は脳科学の心理学への進出?

ゼロ年代に入り脳研究は大きく発展し「脳ブーム」がわき起こったのが、そもそもの発端だったと思われる。

上記「脳を究める」は当時の興奮をよく伝えている。ゼロ年代の脳ブームのきっかけは「MRI」の登場だったのである。

MRI以前は、どうあがいても脳をありのままに調べることは不可能だった。

それが出来るようになると脳科学は心理学へ進出しはじめた。感情や性欲が高じたり、心が傷ついたり、ふんばったりする時の脳の状態もMRIでスキャニングできるからだ。

率直にいえば、心理学者たちの"シマ"だった領域に、脳科学者がMRIを武器にズカズカと土足で踏みこんできたのである。

対立は時間の問題だった、と思う。

脳科学の知の欺瞞

ただいくらMRIが便利でも、やりすぎはいけないのである。ゼロ年代になって脳科学者たちの「MRIの画像の乱用」が問題視されるようになった。

これはどういうことか? 一例を挙げると、

○○で脳が活性化するのをMRIで確認した ⇒だから○○は脳に良い

...って話を、脳スキャン画像をまじえながら科学者にプレゼンされたら、たいてい素人は信じてしまうだろう。

これ、「ニューロレアリズム」と呼ばれるが(この錯覚についての議論は、下記の池谷先生の本が詳しい)

所詮はMRIのスキャン画像を交えたプレゼン術でしかなく、科学的根拠とはかけ離れている。

計算したら前頭葉が活性化したからといって、賢さの根拠は分からないよね。ましてや計算して賢くなれる訳ではないし数学者になれる訳でもないのは、当たり前である。

言い換えれば「説得力」と「科学的根拠」は別モノであって、MRIの脳スキャン画像で示せることは、あくまで物事の関わりだけなのである。

この点をおさえると、心理学者が脳科学へ厳しい視線を向ける気持ちも、なんかわかる気がしてくる。

卵が先か、鶏が先か

両者の"争い"の分水嶺に「精神」の扱い方の違いがある。

脳科学的にいえば、大脳皮質の進化の過程で人は言葉を獲得し、ついには身体性をも言語能力で省略することにより、精神を得るに至ったと説明される。

身体の感覚を言語化(=ラベル化)して、ループすることで身体を酷使せずに済むというメリットがある。

例えば、ものを数える行為も心の中で計算すれば、いちいち指を使う必要はない等々。

その副産物として精神が生じた...と。したがって脳科学者にとっては精神よりも身体が上位にある。

対して心理学では開祖フロイトから一貫して、精神の重要性が強調され身体性は二の次とされる。

そして身体性や感覚を捨象してメタ的に自我の本質に迫ろうとするのであるが脳科学はこれを非科学的な「錯誤」と斥ける。

では脳科学の精神の説明で過不足ないのか?というと甚だ疑問が残る。

「環境」や「身体性の状況」だけで精神を説明しきれないことは、まだまだ多い。

例えばともに同じ両親の下に育ち、同じ教育を受けている一卵性双生児だが2人とも性格が全然違う...ってケースがそうだ。

⇒これについては、双子といっても環境における「対称性の破れ」が起こる点を考慮しなければならない。環境が同じだとしても、寝ている場所や座っている場所が違ったりするわけだし、お互いの性格の”強さ”にバランスをとる必要性が生じたり、、、と、微妙な力が加わるのである。脳科学では、「身体性」と「環境」によって精神が構成されるという説と、事実との「相関性」を示す研究のデータベースが膨大にあるので、「性格が全然違う双子」を脳科学では説明できないとは、必ずしも言えない。

意志はどこから生まれるのか? 身体からなのか、精神からなのか? …このポイントをめぐって脳科学と心理学は、けっして融合できないのである。

「鬼トレ」の効果はホンモノか検証!

けっきょく、脳は鍛えられるのか?

その答えは半分はYESだし、もう半分は「わからない」というのが正直なところだ。

今の時点でいえることは脳は使うことによりシナプス(脳細胞の最小単位)は増えるということ。またシナプスが増えることで「記憶力が高まる」のはすでに科学的に証明されている、ということである。

五感を使い、考えたり、話したり、体を動かしたり...と「行動」することに積極的になることでシナプスは増えるが、

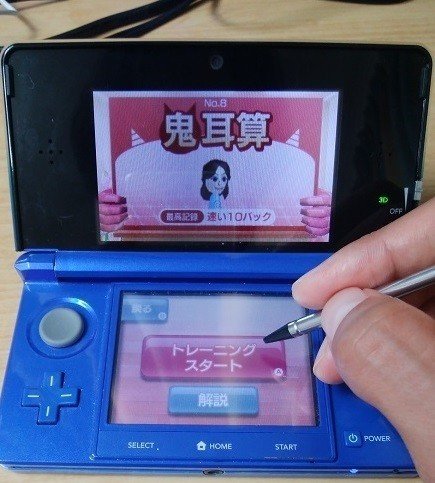

いろいろやるのは面倒だという人にお勧めなのがこの「鬼トレ」である。

任天堂「3DS」のソフトで、中古で買えばハードとともに1万円以内でそろえられると思う。

「鬼トレ」は「さまざまな種類の二重Nバックタスクトレーニングができるゲーム」である。究極のNバックタスク・マシンといっても過言ではない。

前述したとおり二重Nバックタスク(作業記憶トレーニング)は前頭前野を強烈に刺激する。

とどのつまりこのゲームが標榜する「脳を鍛える」とは、

作業記憶トレーニングを繰り返しおこなうことで、前頭前野のシナプスを増やして、神経ネットワークを強くし活発に働くようにする

...ということである。

鬼トレの効果とその限界

「鬼トレの是非」についてネットであれこれ議論されているようだが、余計な期待をしないのであれば鬼トレはやってて損はない。

繰り返すが「記憶力」に限定すれば「脳を鍛えられる」ことは証明済みである。

鬼トレは「作業記憶」に限定して鍛えるゲームなので、その効果に疑いの余地はないのである。

一方で、社会的成功に直結している知能が上がるのか?といえば答えはおそらくNOではないかと思う。この点もあわせて強調しておく。

というのも社会的成功に関係が深い言われている「前頭極(10野ともいわれる)」は、作業記憶トレーニングをしてもなかなか活性化しないらしい。

前頭極が何をしているのか?は諸説あり、脳科学の実験でさえ刺激することが難しいのである。

鬼トレは「加齢による脳機能低下の防止」のための最高のトレーニング、という位置づけではないかと思う。それで十分ではないか。

鬼トレに挑戦してみた!

鬼トレの弱点はといえば「むずかしい」ということである。

論より証拠、前作「脳トレ」と比べて10分の1以下の売上だったとのこと。しんどすぎて誰もやりたがらずトコトン売れなかった。

口だけでは信用されないだろうから、今年に入っておれ自身も鬼トレに挑戦してみた。

やってみてビックラこいた!

特に「鬼耳算」は脳細胞が熱暴走しているような、生まれて初めての異常な感覚に襲われた。

うん。これは誰もやりたがらないハズだ。

もっとも、やってみて2ヶ月くらいたったが自分の身になにか変化が起こったのか?、ど~もよくわからない。

頭の回転が速くなったのかとえば「?」である。もともと頭の回転は速いので(嫌味でスミマセン)

例えばこのソフトをジジイやババアが若いもんと同じレベルでやってたらたしかにそれは化け物だと思うが...。

ちなみに川島先生が以前、ネット上で公開していた情報によると「スパン課題」「逆スパン課題」でも作業記憶はゆるくトレーニングできるらしい。