気になるブラジルの「金利急騰」、中国の「暴動」、そして日本の#殺される。

11/27 ブラジル、イギリスの "異変" が示唆する「インフレ」の正しい対処方。|損切丸|note を書いたが、トラス政権が44日間の超短期政権に終わったイギリスがまず大騒ぎになったが、「損切丸」は最近ブラジルの動向、特に長期金利の急騰が気になっている。

ブラジルではCPIの低下が顕著、e.g., 7月+10.07%→8月+8.73%→9月+7.17%→10月+6.47% ↓ 。 本来10年国債金利はかなり低下余地がある。それが逆に@11%台から@13%台まで急騰しているのは、ルラ政権が「財政拡大」を公言しているからだ。

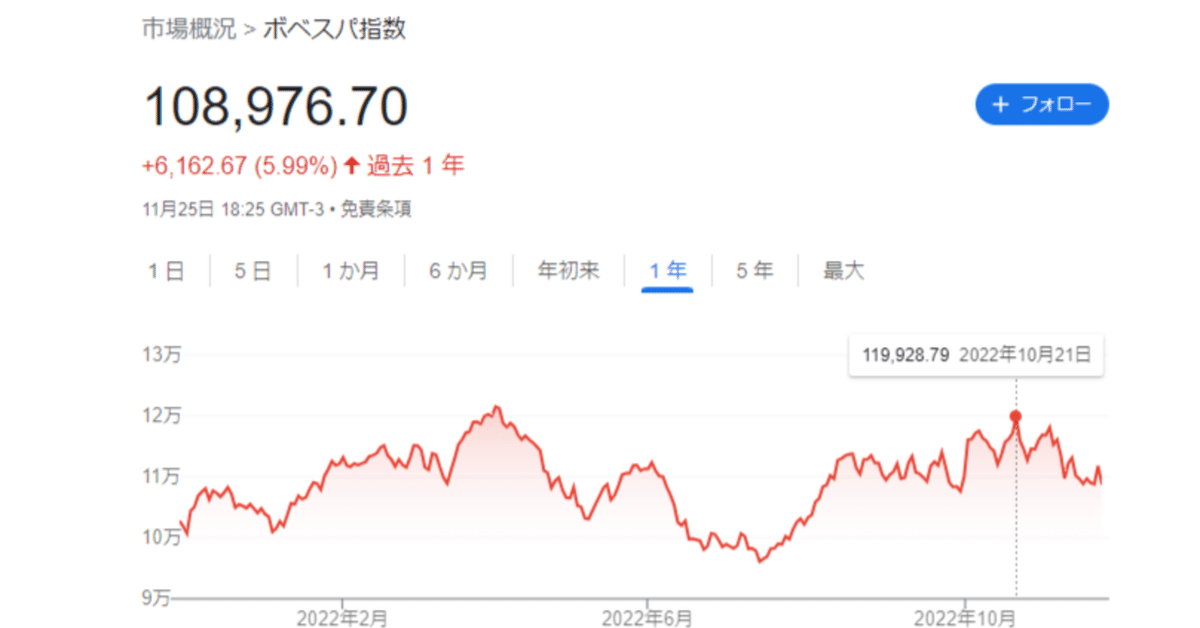

結果として「実質利金」=名目金利-物価上昇率(CPI)が@+7%台に急騰。「金利差相場」が本当ならレアルは相当高くなるはずだが、実際はむしろ「レアル安」↓ 。「レアル高」が続いたのは今年4月までで当時のCPIは+12.13%。「実質利金」はほぼゼロだった。政権交代を機に株式市場(標題添付 ↑ ボベスパ指数)も不調に陥っている。

このマーケットの "FACT" (事実)は一体何を示唆するのか?

ここでブラジルに加え、アメリカ、中国、日本を「会社」に見立てて比較・分析をしてみよう。

定義:

①法定通貨の価値(FX) ≓ 株価

②預金+株式時価総額 ≓ 余剰資本(バッファー)

③GDP ≓ 売上高

④国債 ≓ 社債

⑤国民 ≓ 従業員

1.アメリカ・コーポレーション 売上高 業界1位

言わずとしれた断トツのNo1企業。自動車から金融、そしてGAFAと主要産業を次々と生み出し、時価総額34兆ドルを誇る「株本位制」を確立。従業員の給料もドンドン上げ、世界の ”富” の大半を保有している。「ドル」を代金として他社に支払うことによって圧倒的支配体制を築いた。

ただ "勝ち過ぎ" による弊害で人件費などのコスト高 ≓ インフレが問題化、「金利」を上げて抑制する必要が出てきた。皮肉にもその結果起きた「ドル高」は価格競争力を弱め、大量解雇などリセッションリスクに直面。

2.日本株式会社 業界3位

製造業を中心とした老舗企業。かつて ”Rising Sun" と言われた面影は無く、「高度成長期」の遺産1,000兆円を超える「預金」バッファー(余剰資本)で何とか食いつないでいる。 新しい事業も興せず、売上も「お給料」も30年間、全く上がっていない。

一部の古参社員にお給料を配り続けるために「借金」を続け、その他の若手社員には「会社が大変だから我慢しろ」と言い続けてきた。社内預金の金利もゼロ、「お給料」も減らし「天引き」も増やしてきたがもはや限界。「円安」が起き、このままでは#会社に殺されるという人が急増している。

3.ブラジル Empasa 業界13位 (比較:アルゼンチン、トルコ)

近年業績を伸ばしてきた南米の新興企業。BRICSの流れに乗って一時業界9位にまで躍進したが、ここへ来て急減速。やはり「インフレ」の影響が大きく、他の新興企業(アルゼンチン、トルコ)同様、バッファーの急減が大きな問題になっている(貯蓄額推移 ↓ 参照)。

売上不振を何とかしようと新社長は「借金」を増やしての事業拡大を宣言。ただその対価として社債金利が@13%台に急騰しており、そのコスト増が業績改善に繋がるかどうか、疑惑の目が向けられている。

4.中国公司 業界2位

全権委任状態のワンマン経営会社。 ”数字” を伸ばすために「借金」増も厭わず、一気に業界2位にのし上がった。最近では力任せの買収や乗っ取りも辞さない。

ただ急激に大きくなった無理が祟って「お金」を突っ込んできた不動産が危機に直面、返せない「借金」を誰かに押しつける必要が出てきた。例えば「ゼロコロナ」を言いがかりにして一部社員に「給料」を払わないという暴挙もその一環。その結果、いくつかの拠点で "暴動" が起き、社内には不穏な空気が漂っている。

「バッファー率」=余剰資本 ÷ 総債務

①アメリカ・コーポレーション @79%

②日本株式会社 @68%

③中国公司 @58%

④ブラジル Empasa @32% e.g., トルコ @19%、アルゼンチン @8%

債務返済能力を示す「バッファー率」をマーケットは反映する。「金利」は現状を、「為替」と「長期金利」は "将来価値" の変化で動く。

ブラジルの「財政拡大」で長期金利が急騰しているのは、「そんな過小バッファーで借金を増やすのは無理」とマーケットが言っているから。これだけ「高金利」になっても買い手が付かない。おそらく経済効果を金利コストが相殺してしまうだろう。これは「減税」で暴落した英国債も同様。

もっと変な事になっているのが「国債無制限買取オペ」で人為的に価格操作をしている日本。本来これ程「円安」になるはずがないのに、自然体で@0.60~0.70%の10年JGB(日本国債)の金利を@0.25%に無理に抑え付けたため、圧力が為替に向かった。国のツケを国民に回したと言っていい。

ただこちらも#殺される運動で「財務省独裁政治」に対するマグマが噴出、流れが変りつつある。特筆すべきは「国債無制限買取オペ」で抑え付けられない5年JGBの金利が@0.10%に達しつつある事。明らかに ”総裁交代後” を見据えており、最近の「円高」と無関係ではない。日銀保有国債の含み損が▼8,000億円を超え、国民から国へ「ツケ」の逆流が始まっている。

”暴動” が起きている中国はもっと不穏だ。政府側も何か狙いがあってメディアにニュースを流しているのかもしれないが、どうしても天安門事件(1989年)を彷彿とさせる。「ゼロコロナ」はきっかけに過ぎず、7,000兆円もの「借金」を押しつけられる人民の不満は半端ではない。こちらも長期金利がじわり上昇しており、人民元安の動きと共に不気味。

その余波でWTI(NY原油先物)が一時@74ドル割れ。「お金持ち」サウジアラビアでも@80ドルが採算分岐点というから、「戦争」中の "彼の国" も含め産油国も気が気でない。こうやって「損」の押しつけ合いがマーケットで進のでいるのでババを掴まないように細心の注意が必要だ。

こうして色々検証すると、金利や為替(FX)、株価などはかなり精緻な分析の基で価格形成が進んでいることが判る。日本では「円高」や「仕手筋」で振り回された「昭和」のパラノイア(被害妄想)のせいで、やれ「投機筋」だ「行き過ぎた動き」だと "悪者扱い" のマーケットだが、欧米では「大事な国民の共有財産」が常識。そこから発せられるメッセージは非常に有用であり、本来「投資」や「政策」に大いに役立つ。

その中でも現状の ”リアル” を反映する「金利」はとても大切。実際イギリスでは英国債の暴落が政権を吹っ飛ばした。

例えば潰れそうな国や会社の「資金繰り」の窮状は国債・社債金利の高騰に現れる。ここを見逃さない事が「デフォルト」による「元金喪失リスク」を紙一重でかわすことに繋がる。現状はどこの国も企業も問題を抱えており、まずは "守り" から入ることが肝要。ワールドカップではないが、1点の失点、1敗が致命傷になる。攻めるのは生き残ってからで良い。