哲学をはじめる理由

はじめに

こんにちは!オカと申します。仕事は、フライヤーという会社で読書コミュニティ「flier book labo」の運営や、本の学びを深める実践講座「flier book camp」の企画・運営をしています!

こんど哲学者の戸谷洋志さんの講座↓が始まるのでその準備を兼ねてnote書きます。

(参加者募集中!9/29まで)

campのテーマは「友情を哲学する」。

このcampは副題にある通り「はじめての哲学」という位置づけで「哲学への一歩を踏み出す」のにぴったりな講座です。

なのですが…..それでも「哲学系の講座はハードルが高い」という声を聞きます。

うーん……わかる!

私も「哲学って興味はあるけど、いまいち踏み出せない」という感じで過ごしてます。

(読みやすい哲学系の本を多少読むくらい)

今回campが始まるので、立ち止まって考えてみた!

なぜ哲学はハードルがあるのか?

「難しそう」「自分に消化できるか心配」といったハードルももちろんあるとは思います。でもそれだけじゃない。

【はじめられない理由①】哲学は「身の回りの当たり前」に目を向ける(から優先度低い)

哲学は日常の中で優先順位が低くなっちゃうんですよ。興味はあっても、時間やお金をかけたいこととなると他のものに負ける。

なぜ哲学は優先順位が低いか。それは、哲学が「身の回りの当たり前」に目を向けるからかなと。

例えば、「ダイエット」は「身の回りの異変」に目を向けるものだから、「ダイエット」と「哲学」だとそりゃあすぐに対処しなきゃいけないダイエットの優先順位の方が高くなりますよね。

【はじめられない理由②】今、必要性がない

例えは「資格」には今必要な理由がある。キャリアに役立つ資格だったり、新しい挑戦へのステップになる。

哲学は、「いついつまでにどう必要」がないし、そもそもどう役に立つかもわからない。

….と、ウジウジしている側(つまり私)の意見を述べてみました。じゃあ、哲学をやっている人は哲学をどう捉えている?

哲学をやっている人の話

【やる理由①】哲学は「身の回りの当たり前」に目を向ける(から楽しい)

まず戸谷さん。哲学のことをどう考えているのか。

・(身の回りの当たり前に疑いを持って考え込むことは)めちゃくちゃ楽しいからです。

・どう考えても日常生活の邪魔でしかない哲学がいまだに生き残っているのは、結局考えることの楽しさが決して色褪せないからです。

ズバリ、当たり前を考えるからこそめちゃくちゃ楽しい、と。

なるほど!シンプル!強い!

でもわかるな。例えば『友情を哲学する』も読む前は他の本の優先順位に負けつつ読みはじめたんだけど、読むと友情について考えるの、めっっっっっちゃ楽しかった。

入口は足が重いんだけど、入ると楽しいんだよ。

【やる理由②】今病院に行く必要がなくても、医者はいたほうがいい

続いて「今、必要性がないんだよねえ…むにゃむにゃ」に対するカウンターパンチをくれるのは、京都在住の哲学者の谷川 嘉浩さんのこの言葉。

今病院に行く必要がなくても、医者はいたほうがいい

おお…

これは、そう!ほんと、そう!

なんて的確なたとえだ….!目が覚める。

人生や社会が順調に思われるまさにその瞬間に、哲学が必要だなどと感じる

人は多くないでしょう。

でも、人は、人生のどこかで立ち止まることが必ずあります。

(中略)

憂鬱に落ち込んだとき、なんとなくやり過ごすには、夜はあまりに長く、人生はあまりに灰色です。

これはグッときますね。谷川さんは「困った時のために、哲学をそばに置いておこう」と言われています。

【やる理由③-1】[肉野菜問題]我々の思考は偏りがち

荒木博行さんの言葉もヒントになるので紹介させてください。

"肉野菜問題"という言い方で我々の「思考の偏重」を語られています。

(ヴィーガンの人もいるのでこのたとえが適切なのかはわかりませんが、例として)

「力をつけるぞ!」と肉ばっかり食べる。それだけではやっぱりダメで。

肉も野菜も両方食べる必要がある。

ビジネス(肉)に偏りがちな人こそ、野菜の摂り方を知っておくことが大事。

最近出されたご著書『裸眼思考』もまさに肉野菜問題ですね〜。

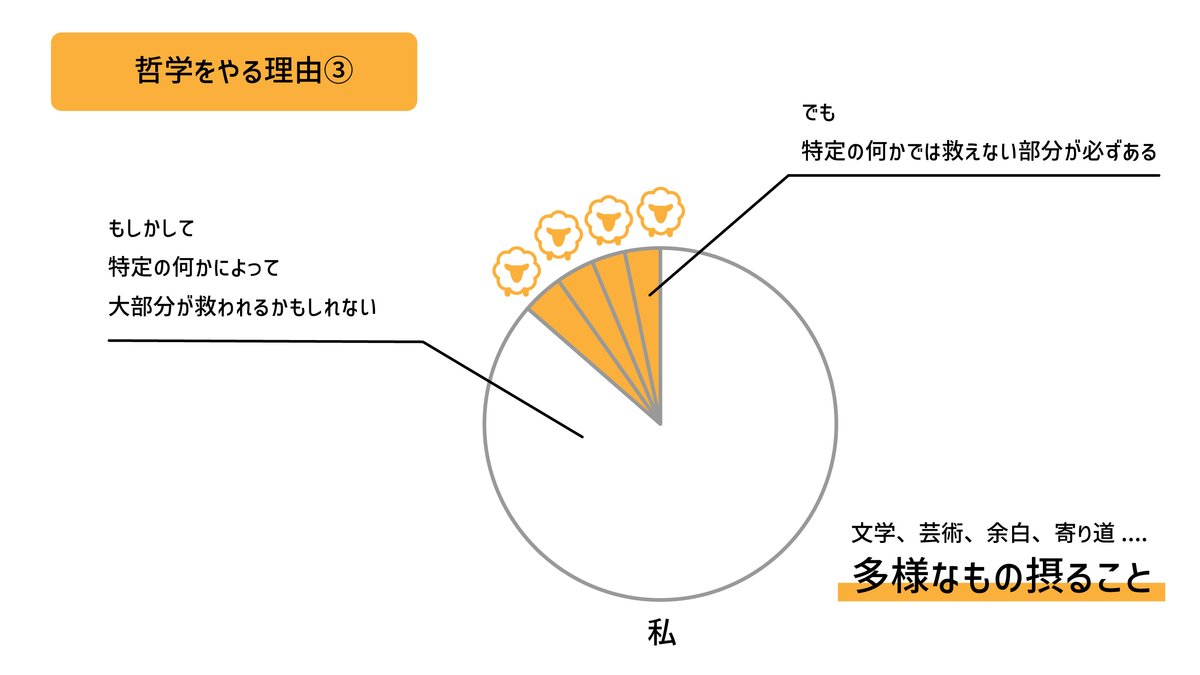

【やる理由③-2】[羊問題]一つの手法では救われない部分がある

では、肉や野菜に偏るとなぜ問題があるのか。

もうちょっとヒントが欲しいなあと考えていたときに思い出したのが、福田恆存「一匹と九十九匹と」。

99匹の羊を救うのが政治であり

1匹の羊のためになされるのが文学

以前 哲学研究者の近内悠太さんが話してくれたのをメモ書きしていたものです。原文の確認ができていないのでニュアンスでのお伝えご了承を。

この話は、自分の中の「99匹の羊」と「1匹の羊」と考えることもできると思うんです。

一人の自分の中でも、一つの手法ではどれだけ頑張っても届かない"1匹の羊の部分”が出てくる。

だから、多様なもの摂ることでしか私の中の100匹の羊は救われない。

多様なもの、文学や芸術、余白や寄り道….などがそうだろうか。

もっと色々ありそうだけど、それらは、99匹の羊を救おうとしているときには優先順位が低いであろうものたち。

私にとっては哲学もその一つ。

【結論】「哲学をはじめていないこと」それが哲学をはじめる理由

哲学をはじめる理由。

それは、私が哲学をはじめていないこと。

あぁ、これだ。

とんちみたいだけど、これが理由だ。

同じように、私がまだはじめていない何かによって救われる私の羊はいると思う。

じゃあ、キリがないじゃんという気もするけど、それに気づけているのはとても大きい。

うん、考えてみてよかった!

『友情を哲学する』は以前本を読んで、哲学の最初の一冊にぴったりだなと思っていたけど、これを考えたいま、私の中では新たに入り口に立ち直した感覚….!

ますます講座が楽しみ!

一緒に受けたい人はぜひ(9/29まで)