近大コラボ2024④ 『バレなければ大丈夫』という錯覚が引き起こす交通事故の危険性

※当記事は近畿大学総合社会学部「基礎講読B(岡本健教授クラス)」とコラボ企画です。企画の概要は以下の記事をご覧ください。

「バレなければ良いと思った」

道路交通法違反の裁判に出廷した被告人は、検察官の質問に悪びれる様子もなく答えた。

警察に見つからなければ、周りに知られなければ、少しくらい大丈夫だろうという考えが裁判の場でも言語化されることで、自分だけでなく、誰かの人生をも犠牲にしてしまうという恐れを実感せずにはいられなかった。

交通事故は決して他人事ではない

一生のうちになにかしらの交通事故に遭う確率は約25%といわれている。4人に1人が交通事故に遭う可能性がある。

2023年度の交通事故発生件数は307,991件。そのうち死者数は2,678人。これは令和4年度から約2.6%の増加を示しており、2015年以降減少傾向であった交通事故死者数は、8年ぶりに増加に転じている。

毎日どこかで必ず起きる交通事故に、自分は巻き込まれないと言えるのか。また、もしそれが「バレなければ良いと思った」と考えるような人物に巻き込まれる形は、絶対に避けたいと思う。

そのため、交通事故の発生実態を知りたいと思ったのが、本記事の目的だ。

調べてまず驚いたのが、交通事故と言っても、種類は非常に様々であるということ。

自動車の衝突事故だけではなく、自転車、バイクの事故も含まれている。電動キックボードの事故のニュースも見る機会が増えた。ただ、この記事では、主に自動車事故に焦点を絞って解説していく。

運転中のスマートフォンの使用・注視

自動車事故の原因として近年問題視されているのは、運転中のスマートフォンの使用・注視だ。

運転中にスマートフォンの画面を注視するなどの携帯電話使用等に起因する交通事故は、携帯電話使用等の罰則等を引き上げた改正道路交通法が令和元年12月に施行されたことや、広報啓発や交通指導取締り等の推進により、令和2年は大幅に減少しました。しかし、携帯電話使用等に起因する交通事故はいまだに発生しており、令和3年以降は増加傾向にあります。

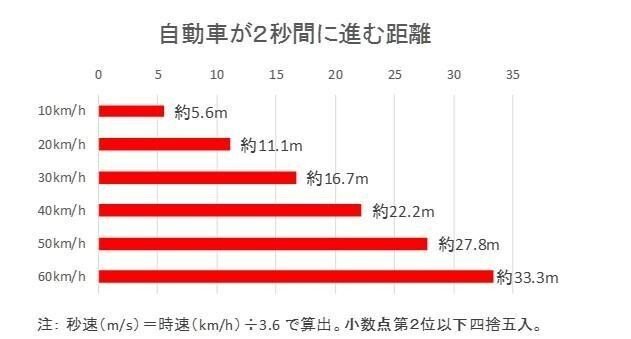

どれだけ注意を促されても、「一瞬だけなら大丈夫」だと思い込んでしまう人も多い。しかし、自動車がその一瞬、例え2秒間であっても進む距離を考えたことがあるだろうか。

時速60kmで走行していた場合、たったの2秒間で約33.3mも進むのだ。

一瞬のよそ見が大事故となり、誰かを重症に、あるいは死亡までさせてしまう危険性が十分にあることを痛感させられる。そうならない為にも、走行中は携帯電話の電源を切っておくか、ドライブモードに設定するなどし、その気の緩みが起きないための意識が重要だ。

無免許運転

無免許運転による事故件数は、平成10年以降減少傾向にある。しかし、それでも令和4年度の無免許運転の取締り件数は、1万6千件を超えている(内閣府「交通違反取締り件数令和4年」より)。

運転する技術、資格がなく運転を行う人がそれほど存在していると考えると、決して交通事故が他人事に思えず、徒歩で通行していてもつい気にしたくなってしまう。

なぜ、無免許運転をしてしまうのか。

背景は人それぞれではあるのだろうが、私が実際に傍聴した無免許運転による道路交通法違反の裁判2件で、共通していることがひとつあった。それは「バレなければ良いと思った」という被告人の言葉だった。

たしかに無免許運転は、事故や違反がない限り、発覚しづらいだろう。しかし、言うまでもなく無免許運転は重大な違法行為なのだ。

運転する資格がないことを表すように、無免許運転には事故を引き起こすリスクが非常に高い。さらに、無免許運転の方が当事者の死傷率が2倍以上高いことが、法務省発表のデータ(法務省刑事局「無免許運転時の交通事故における当事者の死傷結果別の事故の割合」)により、明らかにされている。「短距離なら事故は起きない」「見つからなければ大丈夫」というその一瞬の判断が、命に関わるということを認識する必要がある。

私が傍聴した裁判2件では、幸いにも事故は起きなかった。しかし、違反を自覚しながらも、その行為をやめようとしない。

「バレなければ良い」という思考の人物がいる恐れというのは、一般歩行者においても自らの身を守るためには知っておくべきことと考えた。法律や交通規則は、すべての人々の安全を守るためにあると改めて考えさせられる。

無免許運転や飲酒運転をしないことはもちろん、信号無視をしないといった基礎的なことも重要である。さらに、飲酒後は必ず公共交通機関を利用するか、代行を頼むなど、個人の小さな配慮が社会全体の安全につながることを再認識すべきである。

道路交通法の見直し

前述の通り、近年交通事故の発生件数や違反行為が増加しており、これに伴い、交通ルールを守る意識がますます重要になっている。さらに、交通事故を防ぐために道路交通法の見直しも進んでいる。

その一環として、近年では自転車に関する交通ルールの見直しが進んでおり、令和6年11月には、自転車に関する道路交通法が改正された。

今回の改正では、「ながら運転」の罰則強化や「自転車の酒気帯び運転」などが新たに罰則の対象となった(政府広報オンライン『2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!』より)。

これまで、車両の中でも違反ラインが曖昧だと思われがちであった自転車だが、今回の改正により、違反や罰則がより明確になった。車両であれば、運転免許を持たない人物にとって、法の認識に差があるだろうが、自転車であればその対象は大きく広がる。

自転車運転者の改正把握はもちろんのこと、同じ事例が車両でも起こりうる認識を持ち、安全を確保するためのルールが不可欠であることを広く認識されるきっかけとなることに期待したい。

まとめ

交通事故は誰にでも起こり得るものであり、他人ごとではなく、すべての人に関わる問題であることを再認識しなければならない。

運転者だけでなく、道路交通法をしっかりと認識し、また今回傍聴で知り得たような情報から、事故を未然に防ぐための意識を持つことで、より安全な社会を築くことができるだろう。

参考・引用

1)警察庁交通局

令和5年度における交通事故の発生状況について

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/nenkan/060307R05nenkan.pdf

交通安全のための情報「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等の使用」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html

道路交通法の一部改正

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kouki/kouki20131113.pdf

2)交通事故総合分析センター 「交通事故分析レポートNo.99」

https://www.itarda.or.jp/contents/168/info99.pdf

3)政府広報オンライン『2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!』

https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html

4)内閣府 交通違反取締り(告知・送致)件数(令和4年)

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r05kou_haku/zenbun/genkyo/h1/csv/zu01-43.csv

5)法務省刑事局「無免許運転時の交通事故における当事者の死傷結果別の事故の割合」

https://www.moj.go.jp/content/000105894.pdf

6)無免許運転時の交通事故における当事者の死傷結果別の事故

https://www.moj.go.jp/content/000105894.pdf

----------------普通より----------------

ご覧いただき、ありがとうございました。

他の学生の記事は下記マガジンからご覧ください。

是非、執筆学生へ向けた「スキ」ボタン、コメント、下記フォームへのアンケート回答をお願いします。アンケートフォームは6記事共通で、どの記事にも貼っております。

ここから先は

傍聴小景 会員限定ページ

毎月約100件の裁判を傍聴している中から、特に印象深かったもの、読者の方に有意義と思われるもの、面白かったものを紹介します。 裁判のことを…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?