書道作品の相棒!印の基礎知識

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。YouTube、Podcastもよろしく! スキ&フォローお願いいたします。

書作品の印

今回は書道の「印」について。

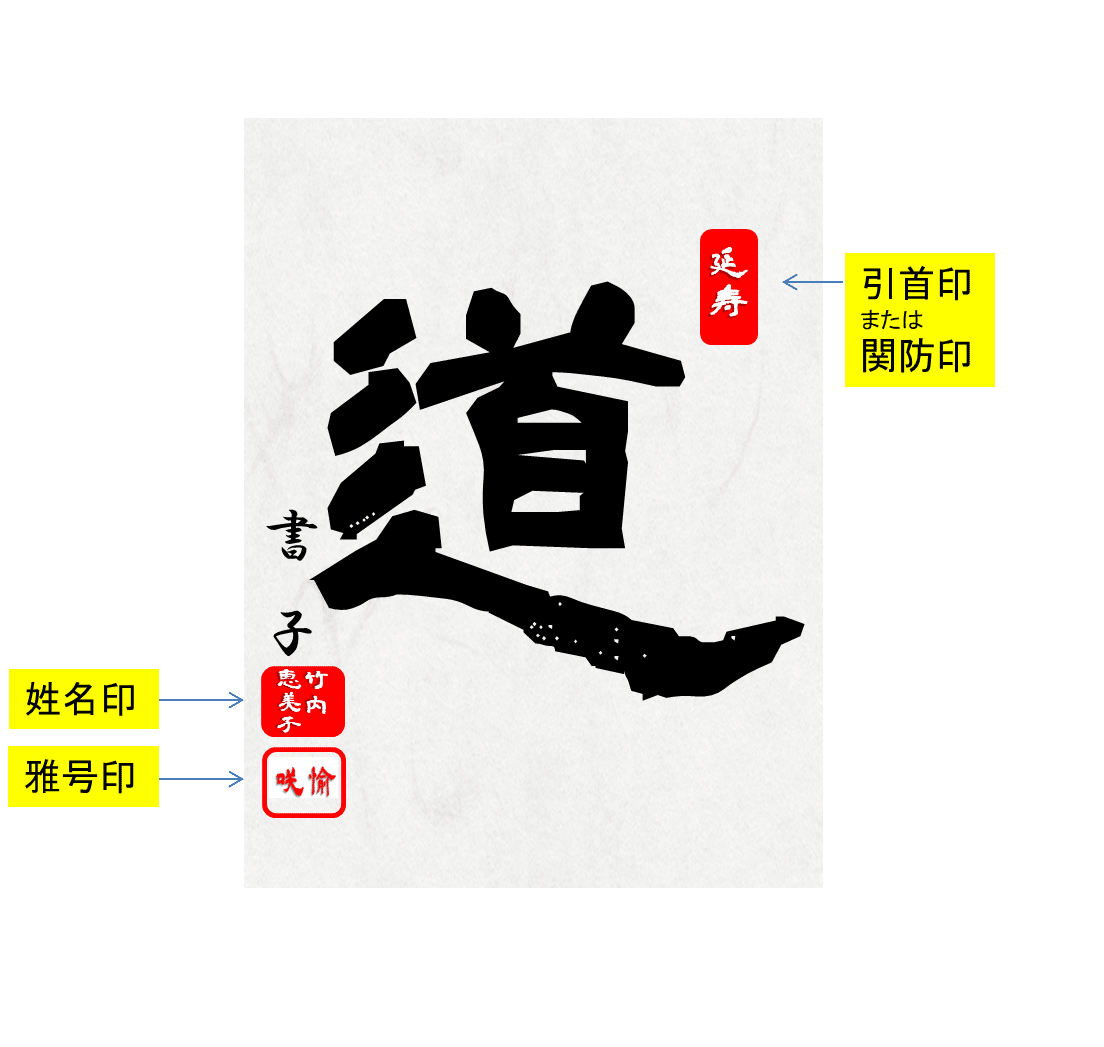

たとえば、こんな感じで、書作品には印が押されているのを見たことがあるのではないでしょうか↓↓

書かれる文字が「道」「花鳥風月」のように漢字の場合は、このように3つの印を押すことが最も一般的です。

ちなみに、印の数詞は「顆(か)」。この場合は、3顆、押されていることになります。

現代の書道作品において、これらの印はとても重要な意味を持ちます。

作者が「この作品を私のものとして世に提出します!」という意思表明であり、押印を含めてその作品の完成とする場合がほとんどです。

各種印(三顆一組)の名前

①姓名印(白文)

これはその名の通り、自分のフルネーム。名前のみ(あるいはその一字)の場合もあるが、通常、他の人とかぶってしまうことがあるため苗字は用いません。バランスを見て、「~~之印」などが入っていることも。

たいてい正方形。

②雅号印(朱文)

「号」というのは、書道をするときの源氏名・ニックネームのようなもの。俳句の場合は「俳号」などとも言います。雅号印は自分の雅号が彫られた印。ちなみに筆者の号は「愉咲(ゆしょう)」。※書道の雅号についてはまたどこかで扱いたいな。

たいてい正方形。

③引首印・関防印(白文/朱文)

冒頭書き出し部分に押す印のこと。おめでたい言葉や好きな言葉など自由に決めることができます。2~4字くらいが多いですが、中には十数文字などが彫られているものもあるのだとか。筆者は「延寿」という引首印を持っています。

たいてい長方形。

この基本の3つを合わせて「三顆一組(さんかひとくみ)」と言ったりします。

朱文と白文

文字の部分を彫るのか、文字の部分を残して彫るのかによって、朱文の印と白文の印に分かれます。

文字の部分が赤くなるのが「朱文」

文字の部分が白くなるのが「白文」

「三顆一組」の場合は、通常、姓名印は白文、雅号印は朱文、引首印はどちらでも良いことになっています。

現代では、三顆押さず、姓名印または雅号印の1顆のみの作品も多く見られます。

ちなみに筆者が作品に1顆のみを押すとき、作品を引いてみたとき赤の分量が多い方が良いと思ったら白文を、赤がそんなに多くない方が良いと思ったら朱文を使います。

色々とお作法のある世界ですが、厳密な決まりはなく、その作品に応じて押すものと考えて良いと思います。

側款

これらの印の側面には「側款(そっかん)」と呼ばれる文字が彫られているのが一般的。これは、印に彫られた文字や、彫った作者の名前や日付などを刻したもの。「彫った作者の名前+刻」と彫られることが多いです。

ちなみにこれは、印を押すときの右手親指に触れる位置にあり、印を押すときの重要な目印でもあります。印を天地逆さまに押さないためですが、それでも筆者は向きを間違えて押したことが何度かあります、ハイ。

印泥

書道の印は一般的な朱肉で押すのではなく、印泥(いんでい)という、赤い紙粘土?のようなもので押します。

混ぜないといけなかったり、乾燥させてはいけなかったり取り扱いのやや難しい印泥ですが、インクよりも深みのある色合いで、印影は少し立体的に盛り上がり、存在感抜群。種類様々ですが、書道家がインクの朱肉を使うことはほぼないと言って良いでしょう。

最も古い書体「篆書体」

上の画像は分かりやすいように行書体の印ですが、書道で使われる印の書体はほとんど「篆書体(てんしょたい)」。紀元前1000年以上前に中国で文字が生まれ、書体として整ってきた初めての書体と言っても過言ではないのが「篆書体」。

篆書体は元々獣骨や亀の甲羅など硬いものに彫り付けられていた書体なので、石に彫り付けていく印も篆書体が多いというわけです。

蔵書印

昔の書物には上の画像のように、ものすごく多くの印が押されているものがたくさんあります。

これは「蔵書印」と言って、その貴重な書物を手にした人物が「オレのもの!」と示すために押したものです。一人が複数の印を押す場合もあれば、時代を経て所有者が変わって沢山押されてしまうということもあるようです。

(書作品の良さを損ないかねない・・・と思うのですが)

国立国会図書館のサイトに面白い蔵書印のコラムがありましたので、そちらも是非。

さて、今回は書道をやる人にとってみればとても基礎的な普通のお話ではあるのですが、この印の世界はほんとーーーに奥深いもの。

また続けて記事にしてみたいと思っています^^

noteのスキ♡はアカウントがない人でも押せるので、記事が面白かったと思った方は是非スキ♡押していってくださるととっても嬉しいです!

フォローも感謝感激!

※毎週火曜19時更新

『YouTube』も『Podcast』もよろしくお願いいたします↓↓↓

○YouTube

いいなと思ったら応援しよう!