フォントはたまご - タイプフェイスの話

こんにちは。お字書き道TALKSです。

このnoteでは、字にまつわるあれこれ様々をざっくばらんに記録していきます。YouTube、Podcastもよろしくお願いいたします。

※以下の記事のリライト版 by タケウチ

現代の「フォント」の意味は文字デザイン

ところで。皆さんは、好きなフォントありますか?

筆者は「はんなり明朝」というフォントが好きだったりします。このフォントはWindowsに標準装備されているフォントではありませんが、フリーフォントです。漢字はふつうですが、ひらがなが特徴的。はんなりしていてたおやかな印象です。

会社員時代、勝手にフリーフォントをPCに入れて(いいのか?)資料作るときに雰囲気次第でははんなり明朝使っていました。それを上司にパワポのまま送ったら、はんなり明朝がインストールされていない上司PCではデフォルトのMSゴシックみたいなので表示されて、レイアウトごと崩れて「お前の資料はめちゃくちゃだな」と言われた思い出。互換性大事。あるいは標準フォントでないもの使うときは画像化とかPDF化して送らないとね。

で、このフォントって言葉。

例えば、文字の大きさや太さとか斜体みたいなことを含めて言ってないと思います。明朝体使おう、とか創英角ポップ体使おうとか、デザインを選んでいる。

フォント=「文字の書体デザイン」で使ってるよね。

しかしひと昔前は「フォントはフォントじゃなかった」※後述

のです。

昔は、現在の「フォント」=「タイプフェイス」だった

現在「フォント」と呼ぶ文字デザインのことを、昔は「タイプフェイス」と言いました。

話は活版印刷の時代にさかのぼります。

活版印刷のタイプフェイスは活字そのもの。文字の金型。

例えば『明朝体』『太字』『20号(文字サイズ)』の『海』と言う活字(文字の金型)についてイメージすると、『ゴシック体』『斜体』『10号』の『海』だってもちろんあることがわかります。

となると。

『海』と言う1文字についてだけでも10種類を超える?!すると、活字屋さんはもう図書館のような雰囲気で、活字が大量に収められた棚がいくつもいくつもあるという状況を想像できるかなと思います。

そこで活躍していたのが!

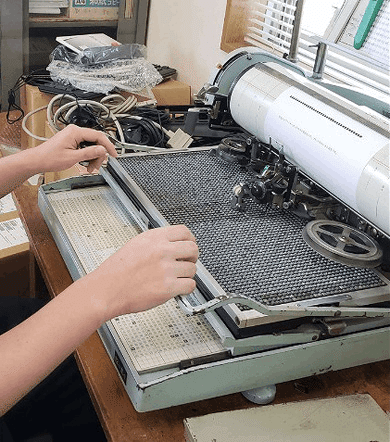

活字拾い、文選(ぶんせん)と呼ばれるお仕事。

宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」のアニメの中で、主人公のジョバンニ君が活字拾いのバイトをしているシーンがあります。もちろん原作の小説でもあるけど。アニメでは、主人公であるジョバンニ君が、膨大な活字の棚から指定された活字を集めるイメージを映像で掴めると思います。

かつてはそんなお仕事があったというわけです。指定された活字のピックアップが速くて正確なら時給も上がったかもしれませんね。ジョバンニ君が時給制なのかは分からないけど。

まあとにかく、ジョバンニ君はさておき。

活版印刷のタイプフェイスは活字そのもの。文字の金型。

時代はタイプライターへ

その後。時代はタイプライターへ。時期的には昭和初期頃~1980年代頃。タイプライターもめちゃくちゃ色んなものがあって試行錯誤の歴史があるようなのですがここでは細かくは割愛しますが、ひとつとりあげると。

和文(邦文)タイプライター、つまり日本語のタイプライターは文字種類が多いということでかなり大変だったらしいです。

英語なら一つのタイプフェイス(書体)でアルファベット大文字小文字と数字くらいで事足りるのだけれど、日本語は漢字に加えてひらがなカタカナ、あるいはアルファベット数字と文字数がけた違いに多い(少なくとも1000~数千種類)。タイプライターも煩雑にならざるを得ない。

キメラな日本語大変・・・。

○キメラな日本語についてはコチラぜひご一読を!

まあでも、活字拾い、はほとんどしなくて良くなったと言えます。

しかもタイプライターは簡易なものから企業や一般家庭にも広まっていきました。活版所に頼まなくても印刷できる!大革命。

およ、ジョバンニ君失業・・・

それまでに比べれば、かなり便利になったタイプライター時代。でも、文字サイズを変えたかったり、斜体・太字、もちろん書体(タイプフェイス)を変更したければ、タイプライター自体に改造を施すか、それ用の別のタイプライターを使う必要がありました。

ワープロ、デジタルの時代

続いて、ワープロ、デジタルの時代。1980年代にワープロが出てきます。移行期にはタイプライターも併用されており、タイプライターも1990年代まで生産が行われていたようです。

デジタルの時代になると、もちろん文字拾いも必要なければ、超画期的なことは『あとから』文字サイズ+タイプフェイス(書体)+斜体・太字などの要素を個別に変更できるようになったということです。スゴイ!

ここで少し話がさかのぼりますが。

ジョバンニ君が活字拾いをしていた活版印刷所で言えば、例えばだけど、明朝体の区域の棚に行き、その中から〇号(文字サイズ)の区域を探し、必要な文字を探し出し、最後に標準・斜体・太字を選んでピックアップする、ということをやっていた。

この明朝体の棚の区域全体(文字サイズも標準・斜体・太字なども含む)のことを「フォント」と言っていた。印刷される文字の持つ要素の総体を「フォント」と呼んでいた。

わけです。冒頭に「フォントはフォントじゃなかった」と言っていたのはこういうことでした。

で、ワープロの時代からは、先述の通り。

『あとから』文字サイズ+タイプフェイス(書体)+斜体・太字などの要素を個別に変更できるようになった。

すると。

かつての「フォント」という印刷される文字の持つ要素の総体を表す言葉の重要度は著しく低下しました。だって、あとからいつでも個別に要素を変更できるのだから。

でも、印刷される文字の1要素「タイプフェイス(書体)」の重要度については変わることはありません。

だから、フォントと言う言葉は時代の波に飲まれ消えてなくなり、タイプフェイスと言う言葉については以降も使い続けられて行くのかと思いきや「フォント」がタイプフェイスの意味に成り代わって現在も残っている。

いつしか「フォント」は「書体(タイプフェイス)」をあらわす意味で使われるようになりました。

フォントはたまご

さて。「フォントはたまご」が全く回収されていません。

ちなみに、フォントから何かが生まれる、またはその萌芽的な意味、というようなことではありません。

いきなりですが、質問!

「たまご買ってきて」

と言われたら、あなたは何を買ってくるでしょうか?

たぶん十中八九、鶏卵を買ってくることと思います。スーパーの陳列棚にも「卵、玉子、たまご」と書かれたコーナーには鶏卵が置いてあると思います。

「たまご」という言葉の本来的な意味は生き物の卵を指しますし、広義にはウズラの卵、ピータン、玉子焼き、たらこ、すじこ、子持ちシシャモ・・・その全てを指すものですが、どれも「たまご買ってきて」のひと声で買ってくる人はいないでしょう。

「たまご」の持つ意味の一部分である

「鶏の卵」のことを、

「たまご」と呼んでいる。

こういうの「シネクドキ」と言います。

さてさてそれで。

「フォント」の持つ意味の一部分である

「タイプフェイス(書体)」のことを、

「フォント」と呼んでいる。

ということで、「フォントはたまご」だったわけです。

シネクドキ的な意味で。

それでは!

※毎週木曜19時更新

○YouTube

いいなと思ったら応援しよう!