書道の猛者!【明治の三筆】専業書道家が生まれる【その1:日下部鳴鶴】

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。YouTube、Podcastもよろしく! スキ&フォローお願いいたします。

明治時代の書道の認知度・関心度

最近筆者は、中林梧竹(なかばやし ごちく)氏のとてもごつくて分厚い作品集をメルカリで手に入れました。定価35000円!を3500円(税込・送料込)で!安い!見応えあり!

市場価格が安いことが良いことなのかは書道的にちょっと疑問ですが・・・!だって需要がないってことだから。。。

それはそれは立派な装丁。写真上の「梧竹」と書いてあるものは、下2冊の超豪華な作品集入れです。作品集はしっかりと古本の匂いがして、ずっしりどっしり重たい。写真左下が主な作品集、右下は梧竹の有名な「いろは」です。

ところでしかし、中林梧竹って誰・・・??

筆者の周りにいる相当な歴史好き(専門に史学を学んだ人など)おじさんたちに聞いても、「知らない」と言われました。

先に言うと、中林梧竹は明治の三筆のひとりであり、明治以降の書の礎を築いたひとりです。

ちなみに、中林梧竹とほぼ同じ年代を生きた副島種臣のことは歴史好きなら多くの人が知っていることでしょう。副島種臣が外交官に留まらず、書の名手であったことも比較的知られていることと思います。

副島種臣の知名度が高いのは、ざっくり言って、歴史的なオシゴトをしたから、だと思います。ということは、中林梧竹は歴史的なオシゴトに足りず・・・!?

おそらく、明治時代(1868-1912年)には既に、書道は国にとって重要なことでもなければ、一般の娯楽や興味関心ではなくなっていた、と言わざるを得ない・・・のかもしれません。この頃世界には遅れながらも活版印刷が普及し、西洋文化がなだれ込んできて、硬筆も広まって。明治の人々は新しい娯楽(映画とか)に勤しんでいたことでしょう。

明治のこの頃、1882年に、洋画家・小山正太郎VS思想家・岡倉天心「書は美術ならず論争」がありました。未だ結論が出ていないと言われるこの論争ですが、書道界が閉鎖的になっていったのは、この論争も契機なのかも?

これに限らず、書道の話をしようとすると、どうも一般的な人の認知・興味関心に引っかからないことにぶち当たりまくります。「ごちく」で言えばその漢字変換や予測も上手くいきません。

それでも!今なお書道を愛する人は数多くいて、現代に至るまで絶えず火を燃やし続けています。ただ、あくまで、”閉鎖的に”なのかもしれません。

でもまあ、ため息をついていても始まらないので、今令和のこの時代でも、断片的にでも文字にまつわる種々様々を拾い上げて取り扱っていきたいお字書き道TALKSであります。

で、今回は唐突ですが、中林梧竹を発端にして明治の三筆についてまとめてみたいと思います。

「三筆」ってなんか猛者感あってカッコイイ。という話を以前の動画「最強の書道」の回でもやりました。そもそも書道の「三筆」は平安時代に始まっている(この三筆は有名。テストとかに出る)ので、また以降のnoteで取り扱いたいと思います。

明治の三筆はこの三人!

日下部 鳴鶴(くさかべめいかく)1838-1922年

中林 梧竹(なかばやしごちく)1827-1913年

巌谷 一六(いわやいちろく)1834-1905年

書道をやっていない方で、ひとりでも名前を知っていた方は相当な書道通。ひとりも知らなくても大丈夫。(何が?)

巌谷一六の名前から、即座に銘菓一六タルトを連想してしまうのですが、一六タルトは創業が明治16年だからという由来のようです。

時代は同じ明治生まれの銘菓「一六タルト」

日下部 鳴鶴(くさかべめいかく)

1838(天保9)-1922(大正11)年。彦根藩出身。江戸末期から明治時代全部と大正時代のほとんど、85歳まで生きました。

▼天保以降の元号と期間

天保(てんぽう)1830~1844 約14年間

弘化(こうか) 1844~1848 約4年間

嘉永(かえい) 1848~1854 約6年間

安政(あんせい)1854~1860 約6年間

万延(まんえん)1860~1861 約1年間

文久(ぶんきゅう)1861~1864 約3年間

元治(げんじ) 1864~1865 約1年間

慶応(けいおう)1865~1868 約3年間

明治(めいじ) 1868~1912 約44年間

大正(たいしょう)1912~1926 約14年間

昭和(しょうわ)1926~1989 約63年間

平成(へいせい)1989~2019 約30年間

令和(れいわ) 2019~

天皇の交代ごとに元号が変わるようになった「一世一元制度」は明治以降。江戸時代までは様々な理由(飢饉が多く不吉だ、など)で改元されていた。

古来中国より書家と呼ばれるほとんどの人は、政治家や官僚など国の中枢で重要職に就いていました(副島種臣も然り)。それだけ書が書けるということは長らく重宝されてきました。

日下部鳴鶴も太政官大書記官(今で言う総理大臣の補佐官)として大久保利通(1830-1878年)に仕えていました。1878年に大久保利通が暗殺された後、職を辞し書道に専念。(42歳頃かな)

書道家、という専業の職業が出てきたのはこの明治の頃。分業化され、公職において書道に優れていなくとも優秀ならば重用されるようになったということか。

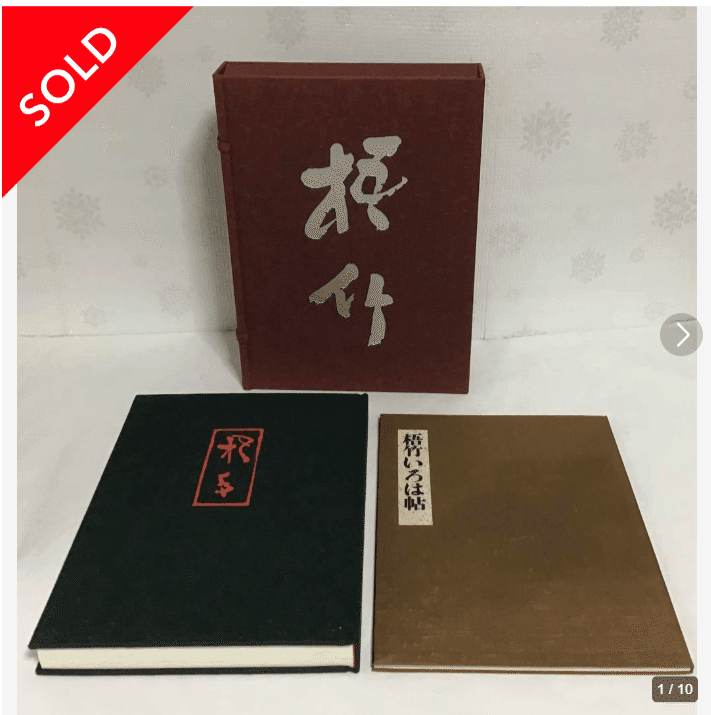

日下部鳴鶴は主に、中国の漢(紀元前206~後220年)や魏(220-265年)、六朝時代(222-589年)の力強い書を学び、会得。当時の清にも出向き、中国の優れた芸術家・呉昌碩(ごしょうせき 1844-1927年)らとも邂逅しています。

また、1880(明治13)年に来日した中国の書家・学者である楊守敬(ようしゅけい 1839-1915年)に影響を受けました。ちなみに明治の三筆の他の2人、中林梧竹も巌谷一六もこの時楊守敬を訪問しています。

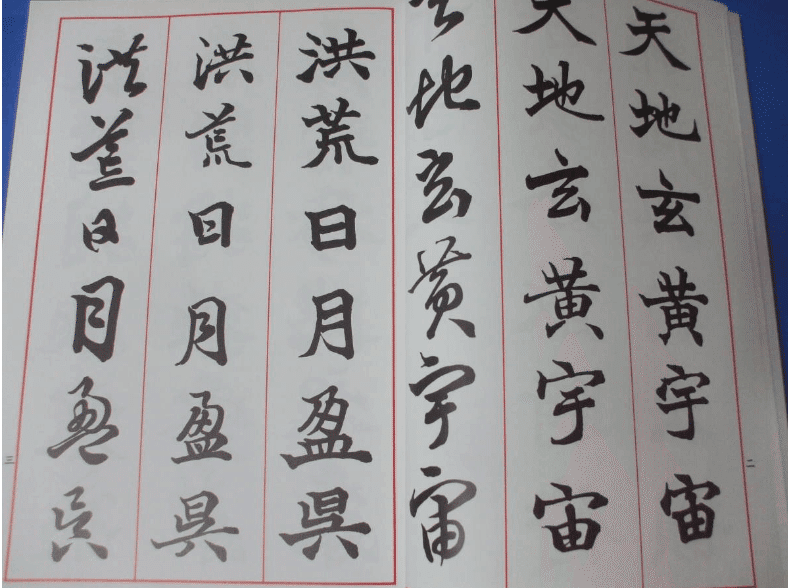

筆者的には鳴鶴と言えば「三体千字文」というイメージ。千字文は古来中国より漢字の学習のために作られた漢文。弟子の多かった鳴鶴は、書道の教則本をこの千字文で作りました。三体とは楷書・行書・草書のことなので、基本的な文字の書き方を示したものとして現代でも学ばれています。

そんな鳴鶴の最高傑作と名高いのが「大久保公神道碑」。仕えていた大久保利通が亡くなって勅命を受けて作られた碑文です。(完成は随分あとの73歳頃)

日下部鳴鶴の鶴門は、その後の近代書壇をリードしていく書家を多く輩出しました。

中林梧竹や巌谷一六と比べると弟子へ継承を考えた真面目な書家と言えるかもしれません。

長くなってきたので、続きは次回!

中林梧竹、巌谷一六の紹介と、江戸末期~明治にかけての書道の流れについて触れたいと思います。

noteのスキ♡はアカウントがない人でも押せるので、記事が面白かったと思った方は是非スキ♡押していってくださるととっても嬉しいです!

フォローも感謝感激!

※毎週火曜19時更新

『YouTube』も『Podcast』もよろしくお願いいたします↓↓↓

○YouTube

いいなと思ったら応援しよう!