【書道】二度書きなんてしないなんて言わないよぜったい

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。YouTube、Podcastもよろしく!

スキ&フォローお願いいたします。

さて、年の瀬が迫ってまいりました。小学校や中学校では書き初めの宿題も出ているのではないでしょうか。

○著者作品集 [タケウチInstagram]

書道への関心がほんの少し高まるであろうこんな時期だからこそ、声を大にして言いたいことがあります。

二度書きはしても良い

※ちなみに二度書きとは、一度書いた線の上から二度(以上)重ねて線を書くことを言います。

この話のYouTube動画はこちら↓↓

二度書き禁止の呪縛

「あー二度書きした~~~いけないんだぁ~~~先生に言ってやろ~~~」

こんな言い方ではないにせよ、小学校時代の書写の時間にこんなシーンを経験したことがある人も多いのでは。それ故に大人になってから書道を再度習うときにも、二度書きすることを極端に恐れている場合が多々見受けられます。

二度書きは、書道においてタブー中のタブーとも言えるほどの強い禁止が多くの人に刷り込まれています。試験でカンニングするのと同等の倫理的タブーのような。

筆者の主宰する書道教室にも小中学生のお子さんたちがいますが、彼らももれなく「二度書き禁止」の正義を先生の私に頑なに振りかざしてきます。私が二度書きをすれば彼らに私が怒られてしまいます。私は少なくともここでは「二度書きOK!」と何度も言っているのですが。(先生に威厳がないんだなたぶん笑)

昔も今も、書道において二度書きはタブー。これが一般常識のようです。

なぜ二度書きがいけないとされるのか

二度書きがダメと言われる理由を挙げるならば。おそらく以下のようなことが起こるからだと思われます。

一度書いた線に上書きすると線がよれてしまうことがある

一度書いた線とずれて二重になってしまうことがある

筆勢が失われてしまうことがある

不自然な感じが出てしまうことがある

二度書きOKとすると、ぬりえのようにしてしまう人がいる

確かにこのような場合に、良い書道作品ができているとは思いません。ただ屁理屈的に言えば、線がよれなければ、線がずれなければ、筆勢が失われなければ、自然であれば、ぬりえのようにしなければ、二度書きしても良いということになるのでは・・・?

補筆(ほひつ)という言葉がある

書道には、「補筆」という言葉があります。筆を補うこと、つまり二度書きのことを言います。

書道家は比較的補筆をやる人が多くいると思います。(書は刹那の、一回きりの美、という信念でやらない人もいると思いますが。)

例えばですが、「牛」と書こうとして縦画がぎりぎり上の横画を突き抜けなかった場合、「午」となり誤字にしまうわけで、あとから戻ってちょいと線を突き抜けさせるなどのことをやります。あとは起筆が足りないと感じたときなどにも。書道家の補筆の場合、あくまで部分をちょいと触る程度かとは思いますが。

YouTubeなどの動画でも、書道家の作品揮毫風景で補筆していることのは容易に見つけられることと思います。

書道の名品!古典でも書き直しは見られる

二度書きとは少し違うのですが、超有名作品にも書き直しはたくさん見つけることができます。

①蘭亭序

書道の世界で最も有名な「蘭亭序」。赤矢印で示した行には明らかに文字が太くなっているところがあるのが分かると思います。これは誤字の上から正しい文字を書いているのです。

蘭亭序はある文章を書こうとした草稿、つまり下書きです。王羲之が後日この草稿を元に清書をしようとしたのですが、どうしても草稿よりも上手く書けず、結局草稿が後世に語り継がれる名品として、現在も多くの人に臨書(模写すること)されています。

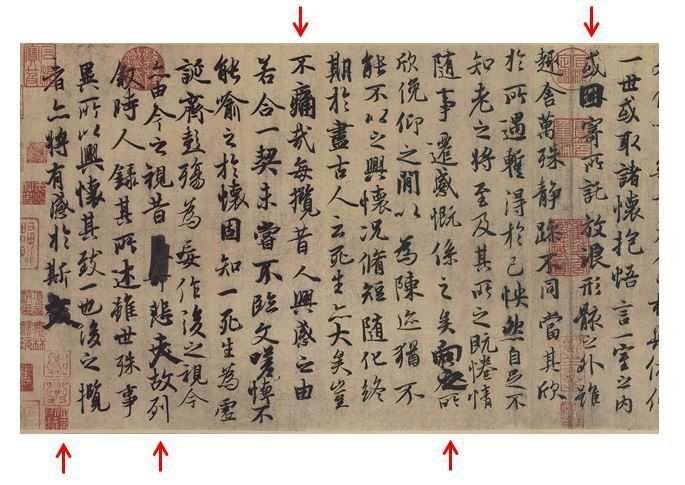

②祭姪文稿

次の書もかなり有名で、後世の人にものすごく臨書されているものですが、これもまた「祭姪文”稿”」というだけあって草稿です。見ての通り、丸で囲ってあったりぐしゃぐしゃとしてその隣に書き直してあったり。

しかし、この書も書道史のトップ10に入るような超ド級の名品です。

更に細かいところを見ると、赤矢印の行に「清酌」とあり、その部分を拡大しているのでご覧ください。顔真卿は、この「酌」の文字の最終画は点ではなく、最初はふわっと丸めて下に出て行ったものと思われます。その後、「酌」の旁(右側部分)の空白が寂しいと感じたのか、中に点を書いたのです。

これは自分の親族が安史の乱において殺されてしまったときの悲憤の文章で非常に感情が昂っていると言われていますが、補筆するくらいには余裕があったのでしょうか。まあでも無意識のレベルで瞬間的に戻って点を打つことくらいは、普段から筆を持つ者ならば、確かに悲憤の状況にあってもするかなとも思います。

③争座位文稿

顔真卿はこれに留まらずさらに。「祭姪文稿」同様に有名な一品「争座位文稿」です。

赤矢印の行の上から五文字目の「延」。拡大図を見ると一目瞭然ですが、えんにょうの最後の払いを太く書き直していることが分かります。堂々たる二度書き!ズレても悪びれも隠す気も一切なし!でも確かに、太くした方がどっしりとして格好いいですね。

またしかも、これは石碑からの拓本なので、石に刻している人物がこの二度書きを忠実に彫ったということになります。

「蘭亭序」「祭姪文稿」「争座位文稿」、これら3作はすべて草稿なので、書いたご本人たちはまさかこれが後世に残ってしまうとは考えていなかったのかもしれません。しかし、結果的にこれらを最善として残ったわけで、書き直しも二度書きも全然アリ!だというわけです。(※紙が貴重だったため、今のように少し間違えたからと言っておいそれと紙を無駄にできなかった背景もあるかと思います。)

③井上有一 コンテ書

最後に、古典ではありませんが、井上有一氏のコンテ書。井上有一は海外オークションでも名高く、海外で値が付く数少ない書道家の一人です。

これはもう堂々たる大量の「消し」です。先ほどの王羲之や顔真卿とは時代が全く違うので、これはおそらく「消し」や二度書きなども含めて作品にしよう、という気があったのではと私は思っています。

間違ってもいい、それを止めるな、書き進め、その全てを見せるんだ、という井上有一という人の書に対する姿勢とも言えますね。

二度書きやるなら上手くやれ!失敗したら潔く諦めろ

話は戻って。先ほどの例は全く隠さない堂々たる補筆の例でしたが、習字、書写的な話においては、やはり二度書きはバレずにやるべきです。二度書き、補筆にも技術が必要です。

なるべく早めに、墨汁が乾かないうちに。(乾いてからの二度書きは重ね書きの箇所の色が変わり、不自然になるため)

起筆や右払いなど、筆の動きが一旦止まるところは、墨溜まりとなるためバレずらい

足したい局所的な部分だけでなく、その少し前の部分から書く

二度書き、補筆をして変になってしまったら、そのときは潔く諦めましょう。三度書き、四度書き、塗るようにして線を書き足すなどしても、良くなることはほぼないでしょう。

二度書きをしたくなるということは

二度書きをしたくなる、と言うことを立ち返って考えてみると、「自分が理想とする文字の形が分かっている」あるいは「手本との違いが認識できている」ということでもあると思います。

もう少し線が太ければ、もう少し線が長ければ、ということが感覚的に、瞬時に分かっているということなので、それはそれで良いことだなとも思うわけです。改善点が見えているのだから。

そして補筆してみたら案の定文字バランスが整って良くなった、ということであればそれはハッピーなことだと思います。また補筆に失敗したとしても、次はココを気を付けよう、と明らかな次なる一歩も見えたということですし。

二度書きしたくなる一枚は、そのままではどうせ失敗のボツ作です。であれば、上手く二度書きしてモノにできたほうが良いのでは、と思うのです。

また「二度書きをすると裏から見たらバレバレ」と言うことがあると思いますが、審査の際、二度書きをしたかしないかという粗探しに重点を置くことはほとんどないのではと思います。もちろん表から見て二度書きがバレバレなら、それは不自然で良い作品とは言えないので評価されないだけです。

現に、筆者は二度書きをした自覚のある作品が評価を得たという経験は何度かあります。

もちろん二度書きしなくて済むならそれが良い

私の教室では二度書きOKとしていますが、もちろん、しなくて済むならそれが一番良いことです。筆勢も自然さも当然一発書きなら失われることがない。一発で上手く書けるなら、言わずもがなそれがベストです。

ただあまりにも、二度書き絶対禁止が理由もなく蔓延っている気がするので、このことをいつか記事にしたいと思ってきました。

大事なことは「良い書を書きたい」とその方向に向かうことだと思います。理由も分からずタブーだからと縛られるのは良くないよなあと。

二度書きはしても良い。

するなら上手くやること。

しなくて済むならその方が良い。

それでは!

note毎週火曜19時更新!

スキ&フォローよろしくお願いします!

お時間ある方は『YouTube』&『Podcast』も

ぜひご視聴ください!↓↓↓

いいなと思ったら応援しよう!