森と海の関係を科学する(後編) 〜フィールド研山下洋さんに話を聞いて〜

京都大学フィールド科学教育研究センター海洋生態系部門 海洋生物環境学分野 特任教授 山下洋さんのインタビュー記事の後編です。前編はこちら。

海の栄養もなかなか難しい

次に海側から栄養について考えてみたいと思います。日本の沿岸漁業漁獲量は1980年代以降40年近く減り続けています。漁獲量だけで資源量を比較するのはなかなか難しいのですが、高度経済成長期以前には、きっと今より魚はたくさんいて、一方、都市、農地、森から出る窒素は今より少なかったはずです。

生物生産を考えるときに、栄養は全体の量だけじゃなくて回転率が重要です。例えば10年ほど前から始まった経済政策で、日銀がお金をバンバン刷って市場に大量に出しましたが、そのお金はどこかにたまったままであまり回転しませんでした。だから日本はたいして経済成長もしなければ財政の健全化もできなかった。それと同じで、窒素やリンも高度経済成長期以前の方が少なかったはずなんですが、滞留することなく生態系の中で効率よく回っていた可能性が考えられます。経済の成長も生物の成長も、市場のお金の量や環境中の栄養の量だけでなく、回転率が重要です。

いま、沿岸生態系の中で藻場や干潟の役割が注目されています。藻場や干潟では栄養の回転が早いんです。川から流れてきた窒素やリンは、藻場や干潟ですぐに植物プランクトン、底性微細藻類、海藻などに吸収され、それを食べた小型動物が捕食者に食べられて、捕食者は成長して死んで腐って、また無機態の栄養になる、という回転がすごく速い。すなわち栄養素が常に働いているので、生産性が高くて生物量も多かったという可能性があります。逆に今は、藻場や干潟がなくなってしまったために、栄養はたくさんあるけども食物連鎖の中で回転することなく湾奥などにたまって、生物生産性が落ちてしまった可能性がある。しかし、このような観点で研究に取り組んでいる研究者は多くありません。

https://fserc.kyoto-u.ac.jp/wp/cohho_study

一方、1980年代以降漁獲量が減少し続けているのは、海の栄養が足りないからだと言っている研究者もいます。例えば、現在は下水処理施設が整備されて窒素やリンは下水場で回収して埋められ、海に過剰な栄養が行かないようになっている。そのために海の栄養が不足しているんだという主張があって、ある意味わかりやすい考えです。そこで最近、瀬戸内海の岡山県や兵庫県では、冬場、特に海苔のために窒素やリンを回収する前の下水を海に流すという、壮大な社会実験とも言える生態系操作を行っています。下水に含まれる栄養によって瀬戸内海の海苔や魚介類の漁獲量を上げようという試みです。しかし、もし生態系の反応が予想と異なると、漁獲は増えずに赤潮が増えたということになるかもしれません。

このような理由から、私は栄養の問題を扱うのは大変難しいと考えています。「豊かな森の栄養が豊かな海を育む」という考え方は科学的には証明されていません、というのが私の回答になってしまいます。

健全な海には健全な川が大切

健全な森は栄養を森の外に出さないと先ほど言いましたが、川べりにある木々から葉っぱが落ちたら川に入りますよね。そういう河畔林の木の葉は川に入ります。健全な川では、川の中を流れる間に葉っぱが細かく砕かれて、川の生き物によって食べられ無機化された窒素とリンになって、それが栄養として新しい植物生産に使われるというプロセスがあるんです。ただ、広い森の中で、そこからどれくらい川に落ちる木の葉があるかというと、大した量ではないだろうと思います。

河畔林から川に流れ込む木の葉について私たちも研究してきました。木の葉はセルロースでできています。私達人間はセルロースを分解できません。だから青々した木の葉をバリバリ食べるとたぶん下痢します。ところが、川の中に住んでいるエビ、カニ、水生昆虫などは、セルラーゼという消化分解酵素を持っていて、消化管で木の葉を分解できるんですね。

通常の川は蛇行して瀬と淵がありますが、木の葉は淵にたまります。淵にはいろんな動物が棲んでいて、葉っぱを食べて分解すると、有機物であったものが無機化されて、窒素とリンは水中に溶け出て、その下流では川底の微細藻や植物プランクトンが取り組んで生物生産(光合成)を行う。その微細藻を水生昆虫、甲殻類などが食べて、それを魚が食べるというのが川の中の食物連鎖です。

日本の河川法では川の管理目的が長い間「治水」と「利水」だけで、1997年になって、やっと「環境」が入ったんですが、それまで環境のことはほとんど考えずに、とにかく洪水を防ぐために川を護岸で固めてまっすぐにしてしまった。最近になって国交省ではまっすぐにした川を環境や生態系のために再び蛇行させるような実験もやっているんですが、地方に行くと未だに土木系の人たちは「とにかく川はまっすぐにしてコンクリート護岸」と思っているようです。

だから、調査でウナギがたくさんいた川に、ある年行ってみると、工事で瀬淵が無く河床が平面のまっすぐな浅い川になっていることがしばしばあります。そのような川で何が起きるかというと、エビやカニや貝や水生昆虫などの生物が生活できなくなるので、川に落ちた木の葉が分解されずにそのまま海へ流れ込むんです。

例えば、東京湾や伊勢湾の湾奥では、いまだにひどい貧酸素が起きます。東京オリンピックのとき、お台場のトライアスロン会場の海水が臭くて泳げなかったそうです。その理由は有機物が河口から湾の奥部に溜まって腐敗しているからなんです。なぜ海に有機物が溜まって腐敗するかというと、本来は川で分解されるはずの有機物が、そのまま海へ流れてしまうというのも原因の一つですね。

海にも生き物がたくさんいますが、海の生き物の多くはセルラーゼを持たないので葉っぱを食べられません。私たちが調査したところ、実はセルラーゼを持ってる生き物もいるんですが、底生微細藻も含め海苔のような海藻と木の葉っぱがあったら、やはり海苔を食べますよね。すると何が起きるかというと、湾奥に大量にたまっている有機物を微生物が分解するんです。微生物は有機物を分解するときに酸素を使います。そのために酸素がなくなって、特に夏場に貧酸素域が広がります。

酸素の濃度はppm(mg/L)で測りますが、その値が4以下になると水生動物は健康に暮らせません。1を下回ると死んでしまいます。夏場の東京湾の湾奥では溶存酸素濃度が1~2ppmまで下がりますから、生物が暮らせないんですね。そんな状態に陥った原因の一つが、川の構造にあるのではないかと考えています。

高度経済成長期以前の栄養塩類のデータがないのでよくわかりませんが、昔は川がクネクネと曲がっていて、有機物は淵に溜まって、そこで水生動物によって分解されていたので、栄養は思ったより多かったかもしれません。今は川のかたちが変わってしまったから、森から出た有機物が分解されず栄養にもならない。むしろ海の汚染源になってきた、という実態もあるのかなと思います。よい海を作るためにいい森を作ろうという運動がありますが、実は森と海の間にある川も、よい川にしないと森と海を繋いでくれない、ということが言えると思います。

いま科学で言えること

いま私が進めている研究の一つに、森と海の間の直接的な関係を調べるというのがありまして、最近非常に綺麗な結果が出ました。川の流域に森がたくさんあると、河口域の生態系の健全度が高いことがわかったのです。

環境DNAと言って、海や川の中にある生物由来のDNAを調べると、そこに棲んでいる生き物の種類や量を把握できる技術が、最近急速に発達しました。多くの日本産魚類のDNAについてデータベースがあるので、水を汲んでろ過してDNAを取り出して塩基配列を読むと、どういう種類の魚がそこにいるかが分かるんですね。

そこで私達は九州から北海道まで一定の基準で、22の一級河川を選んで河口で水を取って分析し、その河口にいた魚の種をリスト化しました。その生息魚種リストと、その川の流域のありとあらゆる土地利用と環境データ、例えば人口密度や森林率、農地率、建物面積率、川の水質などのデータとの関係を、統計的な手法で解析しました。すると、各河口の魚類の出現種数に関係する環境要因は1つもなかったのでがっかりしたんですが、環境省が指定する絶滅危惧種だけを抜いてくると、森林率との間に統計的に有意なすごく綺麗な正の相関があったんです。流域の森林率が高い川ほど、河口にたくさんの絶滅危惧種が保全されているという結果が出てきました。

だから森の存在は河口の生態系の保全にやっぱり役に立っているんです。しかし、それを可能にするメカニズムを考えると、栄養の話だけではとても説明しきれない。そこで私達が今考えている重要な要因は二つあり、その一つが河川流量のコントロールです。

森林には「緑のダム」という考え方があって、東大の蔵治光一郎先生などが研究されていて本も出ています。これも、水文学という水の収支の分野ではすごく議論がされていて、本当に森が緑のダムの機能を持つのかということに関しては様々な意見があるのですが、私は緑のダムはあり得ると思っています。森床の水分透過量は普通の土壌よりも高いので、森には水分を貯蔵する能力があります。森は水を貯蔵しながら出していくわけです。大雨のときには森がダムと同じように雨水を吸収して川に出ていく流量を減らす。一方渇水のときには貯めていた水を少しずつ出して、極端な河川水の減少や水切れなどの事態を起こさない。

河口にいる生き物の中でも環境の変化に弱いから絶滅危惧種になったわけで、おそらく洪水にも渇水にも弱いでしょう。森林があることによって大きな水量の変動をある程度緩やかにしてくれるわけです。ただこれも、数値データで直接の関係を見るのは難しいので、ある意味では緑のダム理論をベースにした推察にとどまります。

二つ目のメカニズム、これははっきりしてるのですが、無機微細粒子です。無機微細粒子とは細かい泥の粒子を指します。私は父親が国交(建設)省の河川専門の技官だったので、数年に一度の転勤のたびに異なる川の岸辺で暮らしてきました。明らかに昔と違うのは、川底の泥なんですね。今の川は泥がものすごく多いんです。特に生態学的に害があるのは50ミクロンよりも小さい粒子だと言われていて、50ミクロンより小さいと、まず生き物のエラに詰まるんですね。

例えば、アサリは泥の中にいるように思われますが、実は小石や貝殻や砂や泥が混じったところに棲んでいて、もし泥だけだとエラに泥が入って死んでしまいます。同様に、海藻、サンゴ、貝類、魚類など微細粒子が多くの生物の生息を妨げるという論文はたくさんあります。泥は基本的に水生生物にとって悪者なんですが、それが川や海で増えています。なぜかというと、人間活動によって微細粒子が発生するんです。

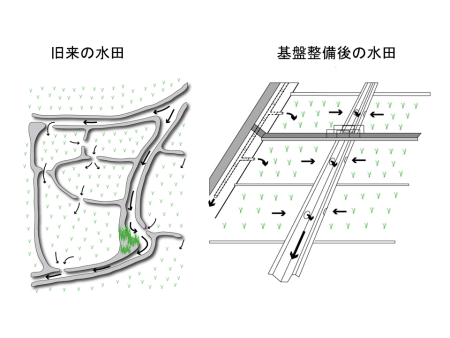

微細粒子の生成源はたくさんあります。その一つが田んぼです。現代の田んぼは大量の粒子を排出する構造になっています。昔水は河川の上流から水を引いて、いくつかの田んぼの中を水が通って、一番下流の出口から河川に水を戻していたので、一番下の田んぼから出た泥だけが川に流れ込んでいたのですが、今は田んぼが持ち主ごとにユニットで分かれて、それぞれに取水口と排水口が付いています。農水省の構造改善事業といって、田んぼの構造を農家さんが使いやすいように変えたんですが、その結果としてすべての田んぼから泥が大量に川に出るようになってしまいました。また、近年増えている耕作放棄された放棄農地も重要な泥の排出源になっています。

京都大学フィールド科学教育研究センター「森里海連環学入門」

https://fserc.kyoto-u.ac.jp/wp/cohho_study

あるいは荒廃した人工林も泥の排出源です。人工林では木をまっすぐに生長させるために最初は密植して植林し、徐々に間伐して成長のよい木だけを残すという施業を行います。ところが近年の林業の不振のために、間伐が行われないまま木と木の間が狭く細い木が密集した暗い森林が増えています。適正に管理された人工森では、木と木の間に間隔があり太陽光が森に入るので、林床に下草や雑木が生え土壌が安定しているので、雨が降っても土は森の外に出ません。ところが荒廃した人工林は光が入らないから下草もなく、雨が降るとむき出しの林床から泥が川に流れ出ます。

また、ダムも泥が出る原因になっています。ダム湖には川に入った岩や石や泥までいろんな大きさの粒子がたまります。しかし雨が降ると、私たちがシルト・クレイと呼んでいる数十ミクロンぐらいの微細な粒子(泥)だけが水中に巻き上がって、川の水とともにダム湖から下流に出ていくんです。

このような人間の活動によって、今の川の川底は本当にドロドロになっています。私はアユが河川生態系の中で重要だと思っているのですが、川の石の上に泥が積もっているからアユのエサとなる苔(底生微細藻類)が育たない。そんな川ばかりになりました。アユは日本中の川で急速に減少しています。

こういう状況が海まで繋がっていて、河川の生態系だけではなく海の生態系も微細粒子によって破壊されています。例えば、沖縄で海洋博が開催されたときには、大規模な開発工事で泥が海に流れたので、海洋博会場周辺のサンゴが死滅しました。海藻の上に泥が積もると芽が出なくなって海藻を食べる貝類が減ったり、泥が直接貝や魚のエラに詰まったり。とにかく泥が水圏の生き物を殺すというのは科学的にも明確にわかっているので、泥を出さないことが重要です。

先にお話しした流域に多くの森林がある川の河口には多くの絶滅危惧種が生き残っている理由として、森林の保水力による流量の安定化と荒廃人工林以外の健全な森林がもつ泥の排出を抑制する機能が重要ではないかと考えています。繰り返しになりますが、森から出る栄養が豊かな海づくりに貢献するのかということについては、それをサポートする科学的な証拠はほとんどありません。

全6回のイベント「おいしい流域」の企画を進めていく中でたくさんの問いに出会いました。その問いを深めるべく、”山、川、海のつながり”について様々な方にインタビューをしております。

※本プログラムは、日本財団 海と日本PROJECTの一環として開催されました。