♯04 「問い力を鍛える」 <~前編:なぜ問う力は希少価値なのか?~>

今回の一言:「専門家とは、自分が”知っている”がゆえに、考えることを止めてしまう人だ」(F・ロイドライト)

(この号は約3分で読めます)

前回のテーマは「傾聴」。

患者さまの症状を正しく診断するため、そして患者さまとの信頼関係を構築するため、「傾聴」の大切さを学びました。

そして、今回のテーマは「問いを創る力」。

「問診」は、「問いて、診断する」の意味ですね。

「傾聴」と合わせ、「問う力」は診療上とても重要な技能と推察します。

そして「問う力」は診療にとどまらず、これからの時代を生きていくうえで必須となる力だと考えています。

「問いを創る力」を様々な観点から先生と一緒に考えてみたいので、今回は3部作に分けてお伝えします。

第一部: なぜ「問う力」は希少価値なのか? (今号)

第二部: 問いの深淵を覗き込む

第三部: 問い力を鍛える 実践編1/2

: 問い力を鍛える 実践編2/2

■ ヒトはなぜ、4歳を過ぎると質問魔をやめるのか?

ヒトは4歳のときだけ、アインシュタインやスティーブ・ジョブズのような稀有の人たちの仲間入りをする。

しかし4歳を過ぎると、皆平凡に戻ってしまう。

米国のジャーナリストであるバーガー氏は、世界中のイノベーターや成功した起業家を研究した結果、ある一つの共通点を見出しました。

それは、彼らは何歳になっても、4歳児のような問い力を失っていない点。

「子供は質問魔」と言います。

でも実は、その稀有なる才能は数年間しか続きません。

言葉を理解し始める2歳ごろから急激に質問力が増すものの、5歳を過ぎることから質問する意識が一気に減退。

10歳を過ぎると、見事なまでに質問をしなくなってしまうようです。

なぜ私たちは幼児期にはあれだけ問い続けるのに、小児期に入ると突然質問力を失い、青年期以降は全く質問しなくなってしまうのでしょうか?

バーガー氏の著書「Q思考」では、その主因を2つ挙げています。

まず一つ目が、私たち脳の発達する仕組みに拠るもの。

5歳を過ぎる頃から脳の神経結合が後退し、周囲の世界に対する驚きや不思議に思う気持ちが減退するようです。

またモノゴトにレッテル(意味付け)を貼ったり分類する能力もついてくるので、「これは何?」「なんで?」と尋ねる必要がなくなることが一つ目の要因。

そして、二つ目が教育の仕組み。

米国を始めとする工業国社会では、学校教育の主目的は革新的な思想家や質問家を生み出すことではありません。

設問に対し、出来るだけ多くの”正解”を答えられるようにするのが学校教育。

だれもが試験の正解を答えるのに忙しい現代、素朴な疑問や深い問いに答えられる余裕は、今の教育システムにはないというのが著者の見解。

注目すべきはこの指摘、米国人の著者が米国の教育システムに対して言及している点。

受験は未だにマークシート。そして、「出る杭は打たれる」日本の教育システムでは、「疑問を持つ」芽が刈られてしまうのは、自明の理ですね...

■ 脳の省エネモードが、問い力を阻害する???

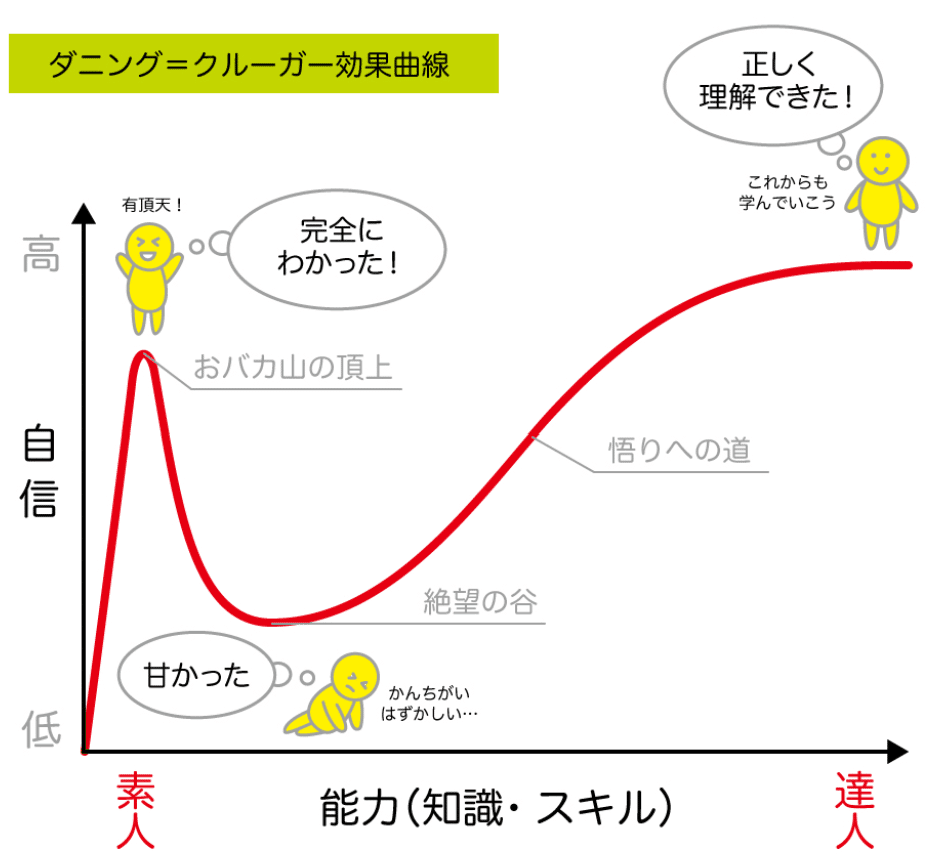

先生は「バカの山」という言葉を聞いたことがありますか?

刺激的な表現ですが、立派(?)な心理学の用語です。

一旦習得した知識や技能を手放さず、その現状に満足してしまっている状態が「バカの山」。

この「バカの山」

元々は、素人が少し学んで有頂天になっている状態を指す意味でした。

しかし、その研究の発展形から、「ベテランや専門家が陥るバカの山」の更なる深刻度が指摘されています。

ベテランの方や、「先生」と呼ばれる職業の方は、周囲から一目置かれます。

また、周囲や相手(生徒・患者等)との知識や技術の差が歴然です。

習得したことを使いまわしても、一見業務上は問題なく、周囲から指摘される機会もありません。

自らも気づかぬうちに「バカの山」に安住してしまうため、「下山」することがとても難しいと言われています。

たしかに学生の頃、教え方に工夫がなく、授業が単調でつまらないベテランの先生が何人かいましたよね?

専門家とは、自分が”知っている”がゆえに、考えることを止めてしまう人だ

では、治療院(整骨院/整体院)業界におけるバカの山とは何でしょう?

自分自身の診断力や治す力に疑問を持たず、似たような問診と似たような施術を繰り返す先生が、バカの山状態と言えそうですね。

■ 「俺の敵は、だいたい俺です」

このバカの山。

一見、そこに安住する人は怠惰で向上心に欠け、ヒトとしての資質も疑わられる、ネガティブな響きに聞こえますよね?

でも「学んだことを手放さない」や「日常に疑問を挟まない」この行動、私たち人類が進化の過程で、わざわざ獲得した”能力”なのです。

単調な生活環境の中、食べることに必死だった人類の歴史。

周囲からの教えや体得したことを習慣化し、当たり前のこととして無意識に行うことが、ヒトにとって「正しい行動」でした。

日々の生き方に疑問を投げかけ続ける生活は、脳への精神的負担が大きすぎます。

そして何より、その疑問には何の価値も生まない人類の歴史です。

なので、ヒトという生き物としては、「バカの山」に安住することが生理的には正しく、そこに疑問を挟む余地のない世界で生きてきたのです。

振り返ってみて、先生ご自身はどうでしょうか?

現状を変えることなく、院経営が今後も上手くいくのがベストですよね。

一方、現状の延長線上に未来がないと感じられている場合、現状打破をするしかありません。

そして、先生の院経営の未来を脅かすのはなにか?

おそらく、近隣の競合院や法改正ではなく、先生ご自身で確立した「既成概念」かもしれません。

「俺の敵は、だいたい俺です」

次号では、「問いの深淵」について、一緒に考えてみましょう。

<<問い力を鍛える3部作>>

第一部: なぜ「問う力」は希少価値なのか? (今号)

第二部: 問いの深淵を覗き込む

第三部: 問い力を鍛える 実践編1/2

: 問い力を鍛える 実践編2/2