【Step17】新年会山行【沼津アルプス】

《山行日》1/12㈰

《行き先》沼津アルプス

《距 離》9.1km

《標高差》登り843m/下り843m

《宿 泊》コナステイ伊豆長岡

毎月一回開かれるお店の山の会。今月は2025年の1回目。新年会山行で沼津、伊豆の山々を歩きに来た。事前に参加者を募集する際に紹介した時には「沼津にアルプスなんてあるの?」なんて茶化されたりもしたが、百聞は一見に如かず。歩いてみれば起伏に富んだ山々が連なるボリューム感のある山行だった。

◆コース紹介◆

沼津アルプスは沼津市内からもアプローチしやすく、いわゆる『ご当地アルプス』として人気の高い山域だ。香貫山(193m)、徳倉山(256m)、志下山(214m)、小鷲頭山(392m)、鷲頭山(392m)、大平山(356m)と、内浦湾を囲むように連なる山々を指している。正式には静浦山地と呼ぶそうだが、地元ハイカーたちによって登山道が整備され、今では沼津アルプスという愛称の方が定着している。

今回は香貫山を除いた徳倉山〜大平山までを歩き、多比口峠を経て多比集落へ下山するコース。

下山後は翌日の伊豆山稜線歩道ハイクのために伊豆長岡駅に移動し、宿に宿泊する。

《距 離》9.1km

《時 間》約6時間(休憩含む)

《標高差》登り843m/下り843m

◆山行記録◆

①沼津駅集合/出発

早朝の東海道線に揺られて沼津駅に着くと、駅構内には既にリュックサックを背負った登山者が沢山いた。それほど高い山があるわけでもないのに…と思ったが、どうやら旅行会社の企画する登山ツアーの参加者のようだった。女性ばかりで何だろうと不思議がっていると、今回は女性限定の企画なのだと教えてくれた。

バスに乗って出発を待っていると、ツアーグループもこちらに向かってきた。「登山道が狭いから沢山人がいると大変だぁ」とガイドと二人で心配していたが、グループは別のバスに乗り込んだようだ。そうすると彼女らはどこから登るんだろう。それはそれで気になる。

②徳倉山〜志下山

沼津アルプスは思っているよりもずっとアップダウンの多い山域だった。急な登りにはトラロープが張られているので足元が悪いところはそれを使えば歩くのは楽になる。とは言え何度も急な登り下りを繰り返せば足にくる。低山トレーニングのようだ。

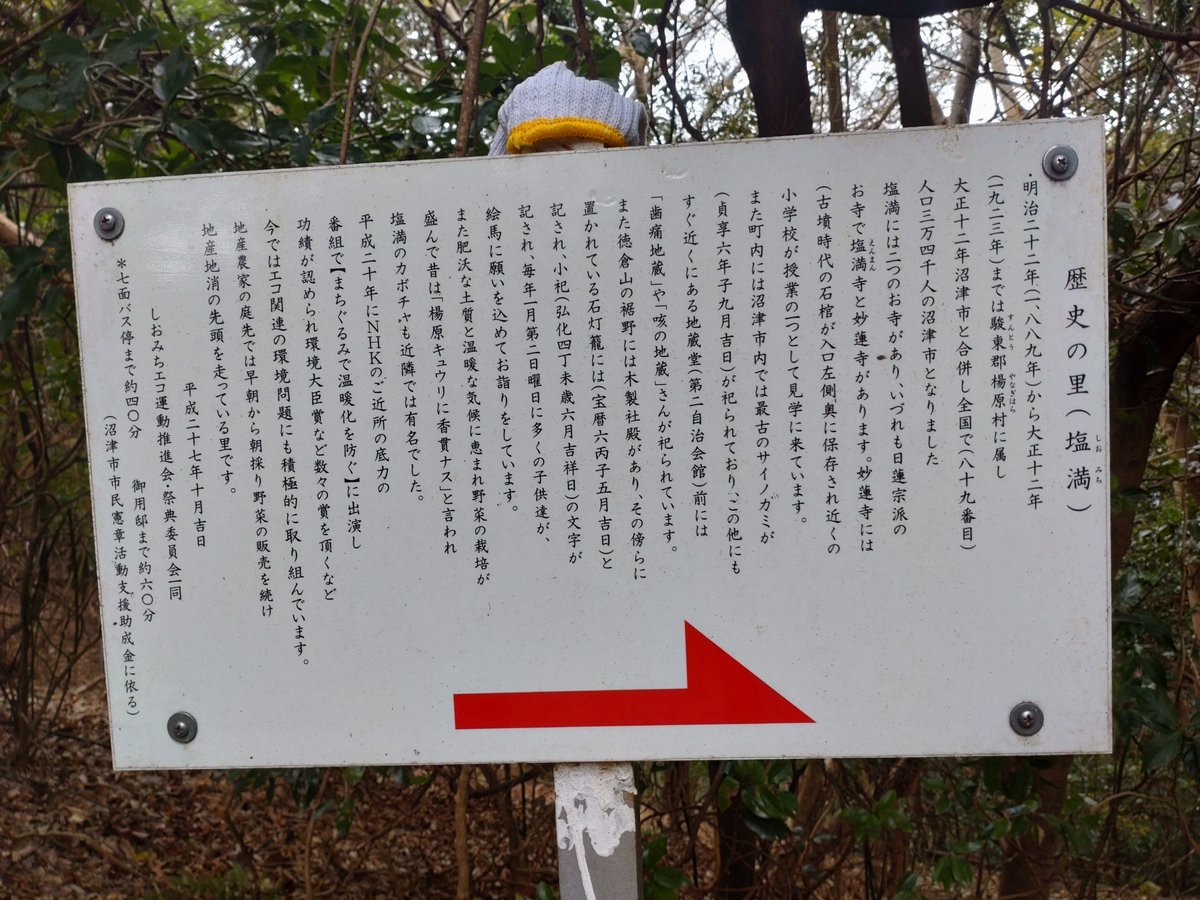

尾根上にはところどころ立て看板が建てられていて、その場所の由来にふれることが出来る。何気ない場所にも背景があるというのは考えてみれば当たり前のことで、これも里山ならではなのかも知れない。こういうところに沼津アルプスに親しんで欲しいという地元有志の心遣いが感じられる。

原生林の木々を縫うように歩いて進んでいくのは楽しい。幹が太く滑らかな木肌のヤブニッケイの存在感に圧倒される。そう言えば、三浦アルプスや房総半島の山を歩いた時にもこの『ジャングル感』が楽しかったような気がする。房総半島、三浦半島、伊豆半島と『半島』を歩く楽しみを見つけてしまった我々だが、この半島にどんな共通点があるのかという歴史や由来を調べていくのが今後の僕の宿題だ。

志下山まで進むと、これまでとガラッと景色の雰囲気が変わる。海が見えるのだ。

伊豆半島の独特な地形が個人的には凄く好きだ。湾が多く、湾ごとに築かれた集落がコンパクトにまとまっているのが美しい。それに海が深くて青が濃い。これが晴天によく映える。山があって、その麓に集落があって、湾があってその向こうに広がる大海原に凄く夢を感じる。個人的な思い出になるが学生時代に自転車で日本横断旅行をした時にも、駿河湾の青さに強く魅入られた。それから15年経ってもその印象は変わらない。

③小鷲頭山〜鷲頭山〜大平山〜下山

小鷲頭山から鷲頭山にかけては、この沼津アルプスのハイライトであると言っても過言ではないと思う。これまでよりも更に急な登りに苦戦する。周りを木々に囲まれているとは言え斜度は厳しい。

ここで沼津駅で会った女性グループとすれ違う。反対側から歩いて来ていたのか。道幅の狭い急坂ではすれ違いは緊張するが、お互いに上手いこと場所を確保して道を譲り合う。「ゆっくりゆっくり。気をつけてね。」なんて声を掛けられる辺り、おじさんグループは余裕も見せる。山に登るうちに慣れたものだなと後ろから安心して見ていられるほどだ。

小鷲頭山を越えて鷲頭山へ至れば、あとは大平山への稜線歩きを楽しんで下山するだけだ。痩せ尾根に注意しながら進む。「落っこちたらただじゃ済まないねぇ〜」なんて緊張を和らげさせようとガイドが言うが、確かに落ちたら洒落にならない。でも、こういう道を果敢に進んでいくのも山歩きの楽しさでもある。

大平山の山頂に置かれたノートに僕達がこの山に来た証を記して、休憩の後に下山。麓の畑には蜜柑が鈴なりだった。一日歩き終えてようやく緊張感が和らぐ。このあとは、伊豆長岡へ移動して宿に泊まり、明日の伊豆山稜線歩道トレッキングに備える。まだまだ僕達の新年会山行は終わらない。

沼津アルプスと平重衡の伝承

小鷲頭山の山頂下に、『中将岩』と呼ばれる洞窟がある。地元では『中将さん』として親しまれていると言うが、これは源平の戦いで平氏の武将として活躍した平重衡が隠れ住んだ洞窟とされる場所である。

平重衡は一ノ谷の戦いで源氏に捕らえられて、源頼朝の命によって伊豆の狩野で軟禁されていた。しかし、重衡の起こした南都焼討(東大寺や興福寺、奈良市内を焼き払った)罪は僧侶や一般民衆から大きな反感を買い、重罪だと断ぜられ、京への引き渡しを求められる。これを知った重衡は鷲頭山へ逃げ込み、中腹の洞窟に隠れ住んだとされている。これがこの『中将岩』というわけだ。

しかし、その生活も長くは続かず重衡は遂に追っ手に山を包囲されてしまう。重衡は大岩の上(小鷲頭山の頂き)まで逃げるもこれまでと、その岩の上で切腹自害したのだった。

そんな伝承が沼津アルプスにはあるようだ。この南都焼討事件は平家と後白河法皇の間に起きた対立が原因でその息子の以仁王が挙兵したことを受けてのことと言われている。平重衡は当時の総大将であったそうだ。

奇しくも僕達が宿泊する伊豆長岡、韮崎の辺りは源頼朝が平氏に敗れて敗走した蛭ヶ小島がある地域でもある。源平合戦の様々がある地を歩いているのも、何かの縁というか、ロマンを感じずにはいられない。

伊豆長岡の宿にて

コナステイ伊豆長岡は快適に滞在できる最低限の設備を備えた宿泊宿で、まるでカミーノのアルベルゲのようだった。僕が二段ベッドがあると嬉しくなるのは、そういう宿に泊まることが多かったから。地元の飲食店に食べに出かけるもよし、食堂で自炊するのもよし。自分達で旅をデザインできるのも嬉しい。この日は折角だから伊豆長岡駅前の飲み屋まで出て、地元の酒を堪能することにした。

しこたま飲んだ帰り道、翌朝の食料を買いにスーパーに寄って買い出しをするのなんて大学生の頃に戻ったようだ。山小屋泊の山旅も良いけど、こう言うタイプの旅もいけるのか。結局宿で飲み直し、語り直しで少し夜更かししたような気もするが、それもまた楽しかった。