Apple社の「リンゴ」vs Prepear社の「ナシ」から考える、公正な判断とは

先般、Apple社が自らのリンゴ型ロゴと酷似しているとして、洋梨をモチーフとしたロゴのアプリ開発会社「Prepear」を提訴していることが明らかになりました。

「Prepear」は、レシピ探しや食事プラン作り、食料品の発注などを助けるアプリ。Apple社とは事業領域も異なるのですが、

「洋梨のロゴがリンゴのロゴに似ており、消費者に『このアプリケーションはAppleからのものである』と誤認させる可能性がある」

として、Apple社は商標登録に対して反対しているようです。

一方で、Prepear社は、「コロナ禍の影響を受けて苦しんでいる小さな後発ビジネスに、巨大テック企業が圧力をかけること」だとしてApple社に反対する支援署名を募っており、署名は4万件を突破しています。

今回のこのApple社の動向、皆さんはどう思いますか?

本当にApple社が提訴すべき問題なのか

そもそも、この2つのロゴを比較したところで、Apple社がいう「誤認させる可能性」には該当しない気がします。しかし、過去にもApple社は果物をベースとしたロゴマークの企業に対し徹底的にやり合ってきているのです。

これらの動きが行き過ぎると、市場における独占や寡占といった問題も出てくるのですが、それだけApple社の製品は「社会性」を帯びているため、支持者も圧倒的に多いのが現状です。そして、それだけ支持者が多いということは、同時に「権力性」や「権威性」も増していきます。

そして、必要以上に「権威」や「権力」を得た組織(あるいは個人)は、バランス感覚を失い、結果として適正な判断もできなくなる可能性が高まります。そんな組織や個人を、誰も止める人はいなくなり、暴走が止まらなくなる危険性も出てきてしまいます。

つまり、組織や自分自身を客観視できなくなっていくわけで、いわば「裸の王様」化してしまうわけです。

その評価、適正なものですか?

循環型経営のOGSとしては、この現象は会社組織においても同じだと考えます。

役職や立場が上がれば上がるほど責任が増えるため、多くの権限も付与されていきます。また、役職が上がると、その人に対して指摘や注意する人の数も減っていきます。

そのような状況下で、Apple社のように「弱い者イジメ」をしてしまったり、バランスに欠けたジャッジメントや不適切な言動をしてしまう責任者が仮にいた場合を考えたらどうでしょうか?

いくらその責任者の業務遂行能力が高くても、いくら魅力的な商品やサービスを生み出したとしても、その責任者が管轄するチームメンバーの目は死に、組織は「硬直化」に向かい、そして事業価値は目減りし、最終的には市場で淘汰される結末を迎えることになります。

責任者のミスジャッジは、組織も事業も潰してしまう危険性があるのです。

では、どのようにミスジャッジを防げばいいのか。

例えば、クロスワーク(※)やサーベイ(アンケート)を実施することが一つの改善策です。

現場の意見や要望・アイデアや情報を吸い上げる仕組みを取り入れることによって、トップアップとボトムアップが組織を循環させることができます。

※クロスワークとは

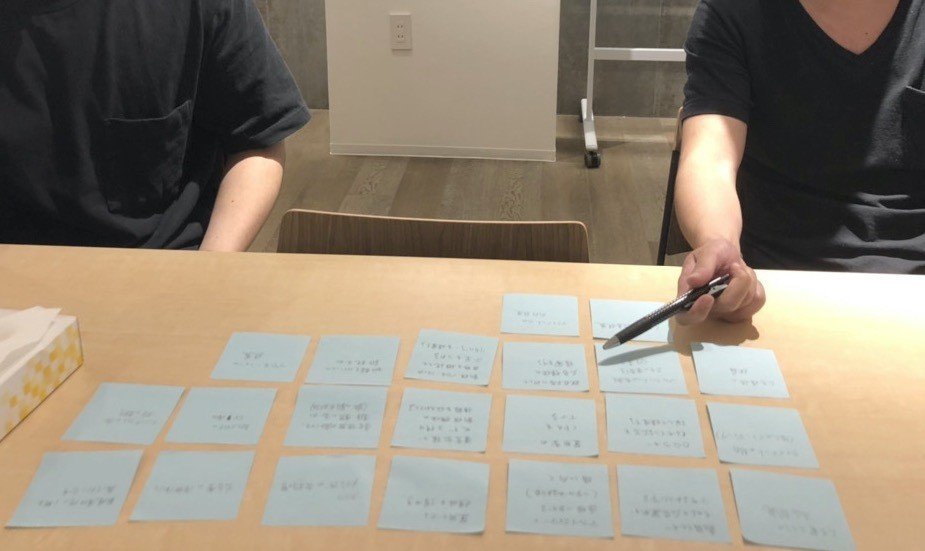

循環型経営のOGSで推奨している「多面的に情報集約〜体系化し、アクションプランや解決策を見出す」ためのフレームワークです。

今一度、自身の下す判断や評価を見直す機会を

皆さんがもし、経営者やマネージャーの立場であれば、今一度、ご自身の判断や評価に対して、客観的に見つめ直す時間を作ってみてはいかがでしょうか。

先述したとおり、まずは部署内や社内で、現状の課題点を洗い出すために、クロスワークやサーベイを実施してみてください。

クロスワークでは、チーム内の長所や課題点を洗い出し、全員の共通認識を図れます。また、洗い出された課題点に対して、今後のアクションプランまでをチーム一丸となって組み立てることができます。

サーベイでは、名前を伏せて記入してもらうことで、メンバーの本音を得ることができるため、ミスジャッジを抑制する起点にもなります。

私たちは、このようにトップダウンとボトムアップを循環させることを「循環型経営」と呼んでおり、この循環型経営こそが事業成長の鍵を握る概念だと考えています。

自分自身を守るための行動や言動のつもりでも、それがミスジャッジであれば、結果として自身の価値を下げることになり、気づけば自分を守ることから真逆の方向に進んでしまっている「裸の王様」にもなりかねません。

今一度、組織や自分自身を見つめ直す機会をつくり、適正な組織運営を実行いただければと思います。