小川町独自の地域認証「おがわんプロジェクト」について考える

2017年からはじまった小川町の農業を応援する「おがわんプロジェクト」と、その一部である「おがわん認証」。地域おこし協力隊として活動をはじめてからおがわんプロジェクトは常に身近な存在でしたが、白状すると、最近までよくわかってませんでした・・・!わからないというより、おがわんとはこうです!という説明を自分の言葉でできない、という方が正しいかもしれません。正直むずかしい!コアの部分を理解している人はどのくらいるのか!?創設メンバーのみなさんと語らいたい。ただ、このプロジェクトが小川町に存在している価値や、可能性があることは確信していたので、自分なりに噛み砕いて考えてみたり、まわりの人と対話したりと2年間おがわんと向き合い続けてきました。

先日おがわん隣人まつりを開催した際に、改めておがわんについて深く考える時間が多くあったので、概要の説明と、現段階での個人的解釈とをまとめてみようと思います。

おがわんを紹介する動画

まず、おがわんプロジェクトの概要を知りたいよ、という方向けにyoutubeで公開されている動画を2つ紹介します。

1つ目は、小川町役場環境農林課で作成したおがわんプロジェクトコンセプトムービー(OGAWA'Nとおがわんどっちなのかは私の中でまだはっきりしていません、おそらくどちらも正解。私は「おがわん」派です)。

農家さん中心に紹介されており、おがわんの根底にある「地域資源を使った農家さんこだわりの土づくり」の取り組みが感じられる動画となっています。個人的には、山田農園の御夫婦のかけあいがチャーミングでとても好きです!農家さんの人柄も見えると嬉しいですよね。

2つ目は、テレ玉のビジネスウォッチの皆さんがおがわんを取材してまとめてくださった動画です。農産物の生産の当事者である農家さんだけでなく、レストラン、流通、役場、様々な立場から見る小川町の農業がぎゅっと詰まっています。実は、霜里農場の取材日は荒天で、よく見ると豪雨の中撮られたシーンがあるので探してみてください👀

おがわん説明資料

さらに背景も含めてよく知りたい!という方は、町が公開している資料をご覧ください。中身の目次もちら見せ。かなりしっかり、ボリューミーな内容です。

小川町の地理条件

それでは、おがわんプロジェクトについて説明していきます。

まず、おがわんプロジェクトを一言で説明すると「土にこだわり、地域の有機的な循環を推進している農家を応援する取組」です。この「土にこだわり」というところがポイントで、理念でも言及されています。

理念「町の資源を活用し、豊かな土づくりを大切にする」

目標「豊かな土づくりによってもたらされる、持続可能な農業を推進する」

町の資源というのは、山林の落ち葉や草木、籾殻など、様々なものがあげられます。では、なぜ土づくりにこだわるのか?その理由に、小川町の地理的条件が大きく関わってきます。

中山間地に位置する小川町は、少量品目を大量に生産する「産地」であるとは言えません。平坦で広い効率的な田畑に恵まれた農業地帯ではなく、区画が狭く、傾斜のある農地が大多数を占めるという事情を抱えています。

耕作不利地であるからこそ、小川町の農業は創意工夫の溢れたものになっています。

小川町は下の写真のように、四方を山に囲まれた盆地で、嵐山方面の平地と、秩父方面の山間地の中間にある、中山間地といわれる場所に位置しています。有機農業に関心のある方など、小川町=有機農業が盛ん=農業が盛ん!というイメージを持たれる方も多いですが(実際わたしがそうでした)、いわゆる産地と比べると耕作不利地といえる場所で、そんな中、農家さんは創意工夫をもって農業に取り組まれています。

https://papersky.jp/tour-de-nippon-saitama/

平地と山間地の中間にあることが見てわかります

さらに他の産地との違いを写真で見てみましょう。このあたりで一大産地といえば深谷のねぎでしょうか。「深谷ねぎの産地」と聞けば、下のように、一面に広がる葱畑を想像できるかと思います。

(ベジタブルテーマパーク深谷より写真引用)

https://vegepark-fukaya.jp/event/172

一方、小川町はどうでしょうか。

小川町は効率的で広大な農地が少なく、たくさんの種類を少しづつ育てる、少量多品目の形をとる農家さんが多いことが特徴です。実際、小川町はなんの農産物の栽培が盛んなのかと聞かれても、先程の深谷ねぎのようにぱっと答えられるものは無いように思います。その分、季節ごとに様々な野菜が揃っているので、いつでも(端境期というお野菜の少ない時期はありますが)小川町で採れた旬の野菜を頂くことができます。

平岩さん撮影(@whereisogawatown)

もちろん、農家さんの間にグラデーションは存在しており、一定の品目に絞って多く生産する農家さんもいらっしゃいます。農家さんが主にどこへ出荷しているのか、さらには小川町のどの地区で農業を営んでいるかによっても条件が変わります。

違いのグラデーション、例えば…

▶出荷先の違い

・地元のヤオコーや直売所に多くの野菜を供給するある農家さんは、年間10品目くらいに絞って、量を確保し安定的に出荷をする

・都内の飲食店や、消費者と直接提携で繋がっているある有機農家さんは、年間80品目くらいの野菜を生産して、バリエーション豊富な野菜を出荷する

▶地域の違い(小川町には、小川、大河、竹沢、八和田地区がある)

・農業に向いている比較的広い区画の八和田地区

・山林が近いため、区画が狭かったり石が多い大河地区、竹沢地区

※地区の分類以外にも、隣の畑でも土が違う場合があるそう

おがわん認証

土づくりにこだわり、私たちに旬の美味しい野菜を届けてくれる農家さんたち。そんな彼ら彼女らの取り組みは、普段野菜を購入するだけではなかなか知ることができません。

「土にこだわり、地域の有機的な循環を推進している農家を応援する」仕組みであるおがわんプロジェクトの中に、そんなこだわりの取り組みや思いを見える化して発信していくための、小川町独自の認証制度があります。それが「おがわん認証」です。

おがわん認証には4つの種類があります。大きく分けてno.1とnature、そしてそれぞれBIOがつくものがあります。

このマークのシールが農産物や加工品に添付され、私たち生活者がおがわん農家さんの作った野菜であることを認識することができます。

観光案内所むすびめにて

観光案内所むすびめにて

4つの区分それぞれ取得している農家さんが異なり、それぞれがシールを添付しておがわん野菜と販売しているので、なにがどんな特徴を持っているのかわからない、というのが現状だと思います。

「no.1ってあるくらいだから一番良さそう!」

「BIOだから有機?」

「natureってどういうこと?」

こんな声が良く聞こえてきます。私も協力隊になる前、いち消費者としておがわんマルシェに買いに行ったり、直売所で目にすることがありましたが、同じ疑問をいだいていたと記憶しています。

おがわん認証には大きく「nature」と「no.1」の分類がありつつ、この2つに認証としての優劣は存在していません。それぞれの説明は下記のとおりです。

「nature」は有機JASに準ずる形で農業を営んでいる農家さんが受ける認証で、有機農家さんが所属しています。「no.1」は、「ナンバーワンだと誇れる創意工夫や努力を実施している農業」をしている農家さんが受ける認証ですが、例えば地元の資源を使った堆肥づくりや、地域の里山の環境整備など、地域に対する貢献などもその中に含まれます。いわゆる慣行農業と言われる、適切な量の農薬や化学肥料を使用する従来型の栽培方法をとる農家さんを中心に所属していますが、特別栽培の認証を取っていたり、減農薬、限りなく有機に近いなど、その中でも程度は様々です。

どちらともに共通する大切にしている考え方として、はじめにあったように「土にこだわり、地域の有機的な循環を推進している農家」であるということがあります。

ここで農家さんたちが中心になって行っている具体的な例をいくつか紹介しようと思います(今回紹介する事例はグループによる活動で、これ以外にも大小様々なものがあります)。

農家さんの取り組み事例

▶小川堆肥組合

里山資源の循環活用を目指した「落ち葉たんプロジェクト」を発展させ、2020年に設立した小川堆肥組合。現在、農家さんや地域の有志の方など9名のメンバーで、植物性堆肥「里山のめぐみ」を製造しています。

草チップ、もみ殻、米ぬか、落ち葉をもとに製造されている「里山のめぐみ」は、鶏糞などの動物性のものを使用しない、植物質にこだわった堆肥です。使用されている資材は、全て小川町内で調達できるもので作られています。もみ殻は小川町の生産農家やJAのライスセンターから、米ぬかは地元のお米屋さんやJAで直売所などから出るものを活用し、落ち葉も堆肥場のすぐそばにある里山や谷津と呼ばれる場所でメンバーが協力して集めています。

▶NPO風土活用センター(ふうど)

1996年にスタートした「小川町自然エネルギー研究会」を母体に、2002年に設立されたNPO法人。小川町の上横田地区にある、食品残渣をメタン発酵させて液体肥料とガスにするバイオガスプラントを管理しています。2001年~2017年まで町内の協力家庭から生ゴミを収集していましたが、現在は町内全ての小中学校から給食残渣を受け入れて処理を行うようになりました。生み出された液肥は地元の農家さんによって野菜の栽培に再活用され、循環が生み出されています。

左がバイオガスプラント、右が液肥ガスを保管する建物

おがわんプロジェクトの参加者

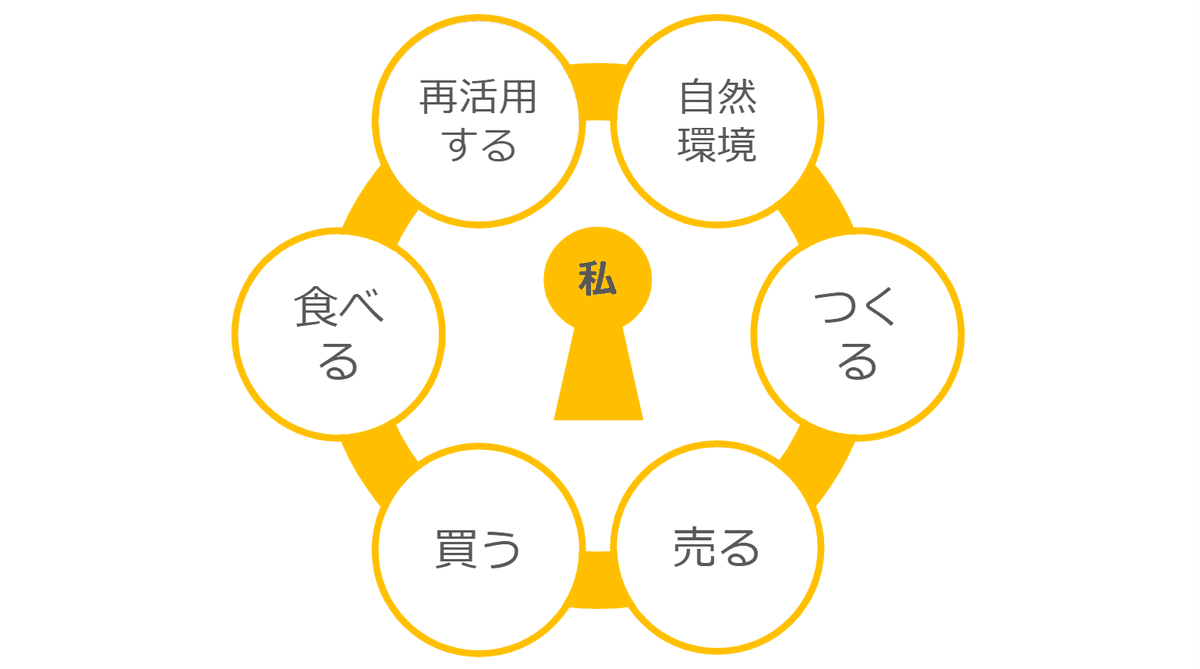

ここまで農家さんにフォーカスして説明をしてきましたが、おがわんプロジェクトは農家さんだけでなく、あらゆる立場のステークホルダーが参加してはじめて成り立つ取り組みです。生活者であるわたしたちも、プロジェクトの大切な登場人物です。ここからは、全体像を説明する下の図とともに説明をしていきます。

美味しい農産物を購入できる場所

町内には小川町の農家さんのお野菜が購入できる場所が多くあります。

大きなスーパーや直売所だけでなく、レストランの一角や、観光案内所、さらにはお肉屋さんの一角に置いてあったりと、様々な場所で見つけることができます。ベッドタウンで生まれ育った筆者にとっては、産地が近いからこそ、新鮮な地元野菜がこんなにも手に入りやすい環境に感動、日々感謝しています。

▶販売店(一例)

・ヤオコー 小川ショッピングセンター

・ヤオコー みどりが丘店

・JA埼玉中央 小川農産物直売所

・観光案内所「むすびめ」

・有機野菜食堂わらしべ

・分校カフェ MOZART

・自然食の店リフレ

・デリカテッセン・アーチャン

・下里有機野農産物直売所(無人直売所)

入口入ってすぐの良いところにおがわんコーナーを設置してくださっています

午前中の早い段階ですぐ売れてしまうことが多いほど、人気だそうです

農家さんが営業時間中に直接納品しにきてくれるスタイルなので

運が良ければお話ができるかも?!

レストランがある下里地区のお野菜が納品されています

わらしべさんで使われている農家さんのお野菜が加工品と一緒に販売してあります

食べられる場所

購入できる場所だけでなく、地元の野菜を使った料理を提供してくれる町内の飲食店も多くあります!HPに掲載されている写真を引用させていただき、一部を紹介します。

▶飲食店(一例)

・自然処 玉井屋

・寿し忠

・武州めん 本店

・ogawa たべものや月のうさぎ

・インド料理 ラジュモハン

・有機野菜食堂わらしべ

・分校カフェ MOZART

・レストラン アテリコ

・curry&noble 強い女

・ギャラリーレストランカフェ エシカル

・chug(チャグ)

・三代目清水屋 小川町駅前店

・パティスリー トリヨンフ

晴雲酒造併設のごはん処。前菜(白い小鉢3種類)には地元の農家さんの野菜が使われていて、なんとおかわり自由です!

有機野菜の魅力を伝えるレストラン、今年でなんと20年!

1888年に養蚕技術伝習所として建てられた歴史のある建物も魅力です

霜里農場の隣に位置する旧下里分校をリノベーションしたカフェレストラン

主に下里地区の農家さんのお野菜をたっぷり使ったランチプレートです!

地元の野菜を使ったフレンチ料理を提供

和紙や瓦、伝統工芸などを積極的に活用している様子も魅力です

学校給食の取り組み

学校給食にも、地元野菜が使われています。現在(R5)では学校給食に占める町内産の野菜の使用率は、全体の40%程度で、その内、おがわんが23%、有機農家さんのお野菜が17%の割合(必ずしも全ての農家さんがおがわんに所属していないのでこの数字になります)。令和5年度は、大根・玉ねぎ・にんじん・長ねぎ・じゃがいも・きゅうり・ピーマン・白菜・キャベツ・なす・ズッキーニが供給されました。

小学校によっては、「今日のお野菜は~~さんの~~(お野菜の種類)です!」という放送がお昼に流れるそうです!

おがわんにかかわる協力隊としての取り組み

協力隊としても、PR発信にかかわる取り組みをいくつか行っています。

発行物を作成することで普及をはかるものとして「おがわんプレス」「おがわん通信」があります。制作したものを町内の様々な場所に配架してもらったり、イベントや視察の際に配布しています。

▶おがわんプレス

▶おがわん通信

▶イベント(事例としておがわん隣人祭り)

制作物のほかに、イベントやマルシェなどを企画したり、参加することで直接伝える機会も設けています。

まとめ

これまでおがわんプロジェクトの背景として、盆地に位置する小川町の地理的条件や、それに伴う農家さんの土作りにかけるこだわりと努力のこと、そのこだわりを見える化し、町一体となって応援するためにおがわんプロジェクトと認証があること、そしてこの取組は農家だけでなく、関わる全ての人が大切な登場人物であることを説明してきました。

下のおがわんプロジェクトの図にあるように、「農家」「農産物」「流通」「レストラン」「消費者」「地域資源と環境」はそれぞれ個別で存在しているのではなく、循環の輪で全てがつながっており、影響し合っているという基本的な考え方がプロジェクトの背景にはあるように思います。

おがわんプロジェクトが目指す理想の世界観として、こんなことを個人的に考えています。

それぞれの立場にある全ての人が、この大きな環の中にいる大切な(影響力を十分に持った)登場人物であるという当事者意識をもったうえで、生産や販売、購入消費を行う。

⇒それによって地域環境が、農業が、町の生活者が元気になっていく。

⇒相互に影響し合うポジティブな動きが活発になり、輪が広がっていく。

⇒結果、住みよく魅力に溢れた地域になっている!

農家さんとお話をしていると、自分たちが農業を営むということがダイレクトに地元の自然環境や農村風景を形成に影響を与えていると感じていることについて聞いたりしますが(それは地域資源を使うことで良い循環を生み出しているというポジティブな側面もあれば、管理ができず耕作放棄地が出てしまうというネガティブな側面もある)、なかなか一般消費者である私達が、農産物の背景にある環境や農家さんの取り組みについて知る機会も無ければ、思いを馳せることも少ないと思います。逆に農家さん側から見ても、自分たちの生産した野菜がどのように消費者の手にわたり、消費されているのか、十分に届いていない現状があると思います。

今、分断されているこの循環をつなぐストーリーテリングやつながる機会の提供を、おがわんプロジェクトという手段を使って実現できる、そんなポテンシャルがあるのではないかと思っています(課題はもちろん沢山ありつつ。。。)

個人的なコメント

ここからは個人的な思いも含めたコメントです。

3年前のちょうど今頃の冬、小川町に移住する当時こんなことを考えていました。まだベッドタウンにある実家に住んでいた頃です。「自分の食べているものは誰の手を渡って、どうやってここまで来ているだろうか?自分を作っている食べ物と、自分との距離の遠さに漠然とした不安を感じている。だけど、小川町は自然環境がすぐそばにあって、沢山の農家さんが野菜を育てていて、新鮮な野菜を、しかも知っている農家さんから購入することができる!自然環境があって、それを活かして農業を営む農家さんがいて、その野菜を販売、加工する事業者がいて、さらに再活用により組む団体も存在している。この循環の輪の中に、実際に自分が身をおいて生活することができたらどんな暮らしになり、どんな感情が生まれるのだろう!」

実際、この循環の中に身をおいて生活をして3年が経ちましたが、この選択をした私に感謝しかありません(そしてこの選択を後押ししてくれた沢山の人たち🙏)。顔の見える人が、思いとこだわりを持って生産し、加工したものが私の食卓に届く。これが食べたい!応援したい!自分の判断軸を明確に持って、それにバッチリ合うものを選ぶことができる。自分を構成する食べ物について愛着を持って説明することができる。この事実がとんでもなく大きな幸福感と安心感を与えてくれるということを実感しています。

おがわんの図と似てますね、というか若干似せてますが、

でも本質はかなり同じだと思っています

politic consumption(ポリシーに基づいた選択/消費)という言葉を知人から教えてもらったことがあります。自分がどんな判断軸を持って、何を選択するのか?それは自分のアイデンティティを形成する大きな一因となる、というものですが、私の場合で考えるとそれは「地域で頑張っている、顔の見える関係性の中で、良いな、応援したいなと思うものを購入する」ということ。それを地域で意識する人が町内を中心に増えたらとても素敵なことだと思うし、理想的な地域の関わり方だなと思うのです。そんなときに、やはりおがわんいいのでは!と、ポテンシャルと可能性を感じずにはいられません。

少し雑な締めくくりになりましたが、2024年の総括として今の考えをまとめてみました。なんと8000字!私にしては頑張りました。

ここまで読んでくださった方がいれば、お付き合い頂き本当にありがとうございます。この記事を見つけて読んで頂き、嬉しい限りです。

協力隊の任期満了まであと9ヶ月。できることを、これからもやっていければと思います。