日本酒をスペックで選ぶとおかしな話にならん?

ジャコウネコのフンで作るコーヒーなるものがある。コピ・ルアクという名前だったか。

ジャコウネコが最高の豆を選り好んで食べるから(おなかの中で発酵して云々の要因もありつつ) ⇒ 結果として高品質になる。

この因果関係を無視してスペックだけを追うと、普通の豆をモリモリ食べさせることで歩留まりを上げた粗悪品であっても、「ジャコウネコが食べた」のだから有り難やという話になる。

因果を無視したおかしな話なのに、粗悪品が広まると「ジャコウネコだからって有難がるほどのものでなくね?」という話になり、お客さんにも業界にも良くない。

日本酒選びでスペックにこだわる問題

この種のスペック問題について、日本酒を味わうシーンでもよくあり、ジャコウネコの話を思い出す。

①「生酒が好き」

②「アル添は嫌い」

③「無濾過生原酒が好き」

言わんとすることは理解できるけれど、そうじゃないよねと思うので、私の見解について記す。もし「○○が好き」があれば、読んで「ふーん」と思ってほしい。

ケース① :生酒が好き

「生酒が好き」と言う人の中に、フレッシュでフルーティーな香りが華開くのが好きな人はけっこうな割合でおられそう。

ちょうど新春になると、そういうお酒がいっぱい出てくる。そのような味わいを実現する手段として、絞りたてを火入れせず、生酒のまま提供するのは理に適っている。

ちょうど1年前の2月

だからと言って、生酒を選べば好みの味にたどり着ける訳じゃないだろ!とは思う。

発言者が「薫酒の味わいが好き」と指定すべきところを、スペックである「生酒が好き」で指定していたとすると、味わいの異なる生酒を飲んで「コレジャナイ」になる可能性がある。

教科書的には「爽酒」タイプに多いとも書かれていた。

それだけでなく、いわゆる「醇酒」タイプの日本酒、生酛や山廃造りでクセ強めな日本酒、フルーティーさよりもお米をしっかり効かせた日本酒であっても、スペック上は生酒で提供されることはある。

それがお口に合わないとしたら、「生酒」というスペックで指定するよりは、味わいで表現するのが賢明に思える。

好きとは限らなさそうな山法師爆雷

私はとても好き

ケース①-1:生酒は劣化しやすい問題

もし、蔵から出荷した瞬間の生酒がお好みの味だったとしても、それを口にする時点で劣化していることはないか?という疑いもある。

それを言いだすと、どんなスペックにも物言いできそうだが、生酒には特に劣化しやすい。振動、直射日光、高温、経年によって発酵が進み味が変わる。

だから「生酒だからおいしい」のではなく、「適切な環境で管理された生酒だからおいしい」ことを強調したい。

しぼりたて生酒 もちろんおいしい

いつ開栓してどんな温度で保管されたか分からない状況で、生酒だからといって有難がって選ぶのは得策でない。

ケース② :アル添は苦手

日本酒の分類として、米と米麹と水だけで作った「純米」と、醸造アルコールを添加(略してアル添)して作った「本醸造」がある。特定名称酒としては磨きも絡んでくるのは除けて話を進める。

「アル添が苦手」と言う人は、だいたい決まって前者「純米酒」は良い酒だと崇め、後者「醸造酒」は悪い酒だとけなす。

「いつの時代の話だ?」とは思う。戦後の米不足で日本酒が造れず、やむなくアルコールを混ぜてかさ増しした三増酒の話を、令和になっても引きずっているのか。

ちょうど、味の素の嫌悪に近いと感じる。化学の話と、精神性の話が絡み合う。

「醸造アルコールはケミカルだから体に悪いよ」派に対しては「その理屈であれば焼酎も悪いのか?」と聞きたい。「ちゃんと造られた焼酎なら良いんだ」と言うなら、ちゃんと造られた本醸造だって同じだと思う。

アルコール添加の狙いとしては、後工程のかさ増しではなく、製造過程での味わいの追求がある。水に溶けにくい香りを移すとか。デンプン→糖分→アルコールの変化を阻害して甘みを残すとか。後味をスッキリさせるとか。

その味わいを目指して造られた純米酒と本醸造を目隠しして飲み比べても、たぶん私は当てられない。醸造アルコールは悪酔いするって話もあるけど、純米酒だろうと飲み過ぎたら吐く時は吐く。

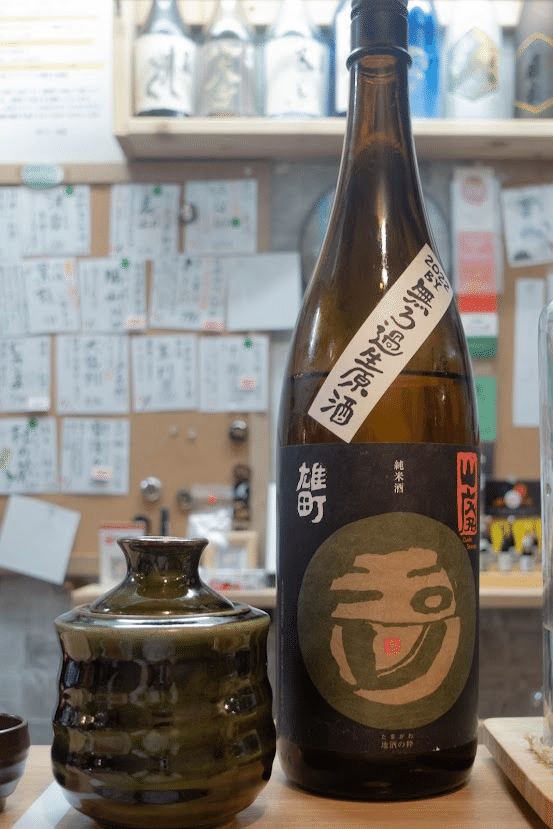

写真のは(純米ではない)大吟醸

現実問題として「純米酒が好き」でお酒を選んでも弊害はない。大体の場合は期待した味わいが得られる。見落とす日本酒もある程度の話なので、どちらかと言えば気持ちの問題。

ウイスキーで言えば、モルトとブレンドの関係みたいなものとして捉えている。コストが高いのはモルトだけど、優劣ではなくアプローチの違いに思える。どちらもいいものだ。

ケース③ :無濾過生原酒が好き

1990年代の淡麗辛口ブームからより戻すように、十四代→飛露喜→冩樂の系譜があった。飲んだ人に感銘を与えて酒造りに向かわせ、それを飲んだ人に感銘を与えて酒造りに向かわせる連鎖があったとか。ムネアツ。

無濾過生原酒ブームの火付け役と言えば、飛露喜だろう。白ワインのような爽やかさなのに、とろッとした濃厚な濃厚な味がする。おそらく「無濾過生原酒が好き」という人は、そういった系統の味が好きなのだと予想できる。

潰れかけた蔵が生き残るために探索する中で、たまたま無濾過生がおいしくなっていたことに気付き、それをウリにし、いつしか無濾過生が飛露喜の代名詞になった。

この話には続きがある。無濾過生原酒はコンディション管理が難しくスケールできなかったので、濾過や火入れしても目指す味わいが出せるように、お米の乾燥法などを追及した。つまり、無濾過生は手段の1つであり、他の方法でも実現できる。

たまたま、飛露喜がフルーティーさと濃厚さを絶妙のバランスでまとめ上げたけれど、基本的には無濾過生原酒なんて個性むき出しでクセ強い。それを承知の上で「好き」と言ってるならばよい。

飛露喜っぽいものを求めて「私の思ってる無濾過生じゃない」とか言われても、「おまえのかけている色眼鏡の色なんて知らんがな」と思う。

そうは言っても適切な言葉が存在しない

「スペックが駄目なら、どう表現すればよいんだ?」というツッコミは想定できる。現時点で明確な答えはない。

良かれと思って友人が「日本酒好きって言ってたから買っていくわ」と言ってくれた時に、普通酒の1.8L紙パックが来ても微妙だなと思ったら、電話越しに「純米吟醸と書いているのでお願い」と頼むかもしれない。

一瞬で味わいを伝えて、それを探し当ててもらう表現が他に思いつかない。

何かしら的確な言葉が発明されて、それが相手にも普及するのが理想ではある。それまでの間は、スペックが持つ範囲の広がりを意識しながら、付き合うしかないのかなとも思う。

作り手がスペックにこだわるのは?

この記事は、選んで飲む側の立場で書いた。作り手に対してはどんな形であれ敬意を持っていると前置きした上で、触れておく。

「目指す味わいを実現するには、このスペックが必要で、品質管理のためにやってるんや」は必要だと思う。

手の届くようにしてくれた獺祭さん

一方で、「こういうスペックのを出しときゃ売れるだろ」が透けて見えると、ちょっと嫌に思う。

でもそれは、有難がって買う人がいるから成り立つ。消費者の理解や意思表示もあるので、どちらのせいという話ではない。

未知の味を開拓するべく、その道標としてスペックを追うのは、けっこうロマンがあって好き。

具体的には、上に挙げた山法師爆雷の日本酒度+28やら。涅槃龜の精米歩合100やら。人類の「おいしい」という概念を広げんとする壮大な取り組みに感じる。

いいなと思ったら応援しよう!