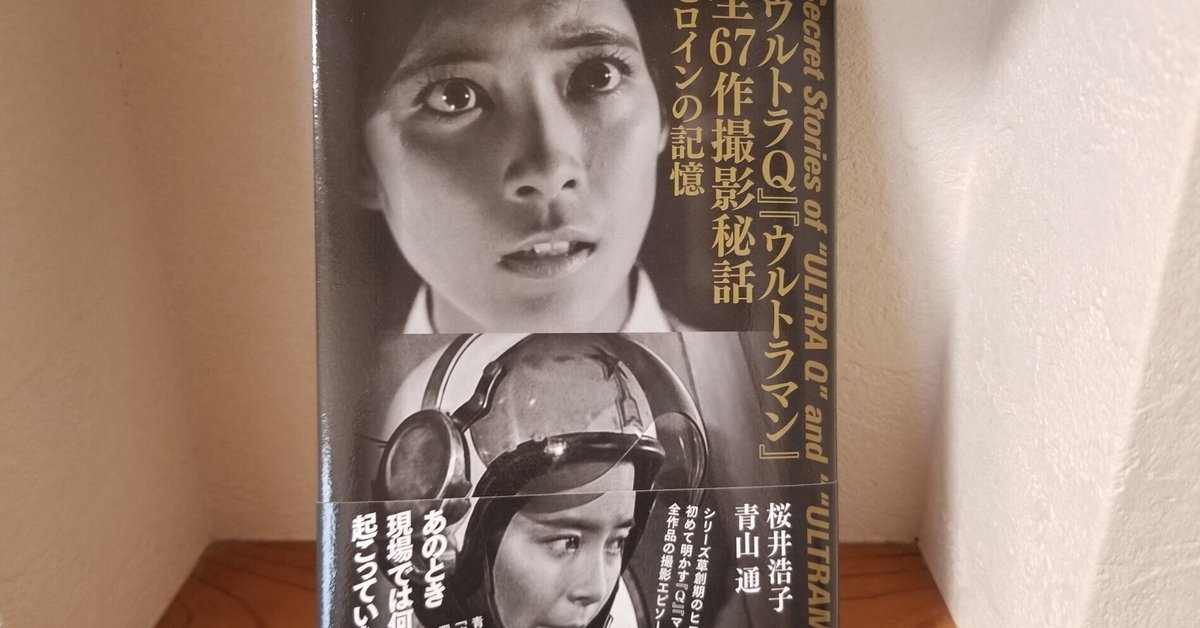

おすすめの本「『ウルトラQ』『ウルトラマン』全67作撮影秘話 ヒロインの記憶」

はじめに

2020年代に入り、「タイパ」という言葉を以前よりも聞くようになりました。「タイムパフォーマンスの良い習い事はこれ!」とか「AIを活用してタイパ向上」というような文言ですね。

そんな影響からか、物語をタイパ重視で、楽しむ方も増えてきました。

時短ですね。

映画やドラマを倍速で鑑賞する人たちも当たり前になってきましたし、長いドラマのストーリーを3分でまとめた動画も人気があります。

皆さん、忙しいのかもしれませんし、早めに内容を知って周りの方とのコミュニケーションを楽しみたい、と思われるからかも知れません。

ただ、その楽しみ方は、タイパは良いかも知れませんが、この人たちは本当に作品を楽しみきれているのかな、と不安に思うこともあります。何か観ることが義務や作業になっているようで。そこには、作品を観たという結果だけがあり、その作品を楽しむ時間という過程や作品の背景にあるものを考えるという要素が薄くなるのではないか、と僕は思います。

そんなことを考えたのは、「『ウルトラQ』『ウルトラマン』全67作撮影秘話 ヒロインの記憶」の桜井浩子さんの「まえがき」を読んだからです。

この本に収録されているのは、「ウルトラQ」と「ウルトラマン」の全67作での桜井浩子さんが撮影の過程で体験した話や共演された俳優さんやスタッフの方々の思い出です。この一つ一つのエピソードが面白くて、1作分読み終えるごとに、「ああ、作品を観直して確認したい!」という思いになります。

鑑賞中に立ち止る地点が増える

実際に、本を読んでいる途中で我慢できずに観直した回もあります。

「ウルトラマン」の第35話「怪獣墓場」です。

発売前の告知のリード文の中にもこの回のことは書かれていたので、「いったい実相寺監督は何を…」と思っていたんですが、この本を読んでから、もう一回サブスクで「怪獣墓場」を見直すと注目ポイントが増えるんですね。立ち止まるところが増えるといいいますか。これまで、気にせずに見ていたところをふと立ち止まって巻き戻しして確認してしまう。まさか、フジ隊員のハンカチに注目することになるとは。

この行為はタイパ的には悪いのかも知れませんが、より作品を楽しむタグが増える気が、「Q」と「マン」を楽しむ要素が豊かになっていく気がします。

子供時代は、ハヤタ隊員視点で見ていた物語を今度は、桜井さん視点(あるいはフジ隊員視点)で楽しむポイントで楽しむといいますか。

この本を読む→作品を確認するという体験をして、ふと思ったことがあります。

これって、「THE FIRST SLAM DUNK」じゃん。

別の視点で同じ物語を見る

「THE FIRST SLAM DUNK」は、2022年12月3日に公開された映画です。

少年ジャンプの超人気スポーツ漫画「SLAM DUNK」は、主人公である桜木花道の視点で描かれます。この漫画が終了した1996年から26年経って公開された「THE FIRST SLAM DUNK」は、スラムダンクファンなら試合結果まで分かっている物語を、宮城リョータという同じ湘北高校のチームメイトの視点から描き直すということで、ゴールは同じはずなのに全く違う体験や感動を味わわせてくれました。あのドリブルに至るまでにこんな過程があったのか、とか、より物語の奥行きが深くなりました。

この本も同じく、知っているはずの物語なのに、新しい味わいだったり、より解像度が上がる体験だったりを味わわせてくれます。

更に作品の外での演者の方やスタッフの方の言葉も素晴らしいものが多くて、読んで良かったあ、と思う章が沢山あります。特に「ウルトラマン」の第2話の章でのキャップの言葉には感動しました。こういう人たちが作ってらっしゃるから、素晴らしい作品になったんだよなあ、と思います。

ハイブリッド型のエッセイ

そして、この本には青山通さんが書かれた5本のエッセイも収録されています。発売前からSNSで「ダダの章が気になる」と僕も書いていたと思うのですが、同じように気にされている方も多かったのではないでしょうか?

読んでみて、その決着の付け方が「なるほど!」と叫びたくなるような決着でした。お笑い芸人の「金属バット」の友保さんが、夢に人間と同じサイズのパンドンが何匹も出てきて追いかけられるというトークを昔ラジオでされていましたが、この方法なら悪夢を見なくなるのでは、とふと思いました。

ただ、5つのエッセイの中で一番僕が印象に残っているのは「ラゴンが五月と八月に聴いたベートーヴェンとショパン」です。まず、タイトルが美しいです。111ページのタイトルの並びもなんなら見て欲しいぐらいです。クラシックに詳しくない人間としては、作中で流れている曲も「ああ、ラゴンってクラシックが好きなんだなあ、素敵」みたいなことをネロンガみたいな顔で考えるだけなんですが、この章を読むことで桜井さんの文と同じように立ち止まるところが増えます。サブスクで書かれていた曲を聴き直してみることもしました。この章では、もしかするとこういう意図で使われたのでは、ということまで書かれています。クラシック音楽の知識、そして、特撮作品の知識、どちらもあるからこそ書けるハイブリッド型のエッセイで、流石は『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』や『ウルトラ音楽術』の作者の方だ!と思いました。

おわりに

1冊読み終えた後に、これは全67作観る「ウルトラQ」&「ウルトラマン」マラソンするしかないな!と決意しました。今、円谷イマジネーションに入れば観放題だし。

というのも、はっきり印象に残っている回もあれば、見てるようでこの「ウルトラQ」の回は見てないぞ、とか、「ウルトラマン」のザンボラーの回ってもう忘れてるなあ、とか、読みながら様々な自分のウルトラシリーズ体験に関する再発見がありました。

本を読んで、作品を鑑賞し、また、本に戻る。

多分、タイパで考えると凄く悪いのかも知れません。

でも、この過程が僕はとても豊かな時間だと思っています。

毎日、様々なコンテンツが溢れ、僕らはチェックしなければいけないものや、早く結果を知らなければいけないものが増えているかも知れません。でも、このマラソン中だけは、僕の目は僕の身体を離れて、この豊かな時間入って行こうと思います。

いいなと思ったら応援しよう!