日々の壁打ち:AIは物語を理解できるのか? DALL-E 3に坂口安吾『桜の森の満開の下』の連画を作らせてみる

2024/01/23改訂版:有料コンテンツとして、本連画のメイキングを追加しました。

ChatGPTで、自分のためにMy GPTsを開発すると、とても面白い体験を味わえる。このnoteは、My GPTsとの付き合い方の記録である。

発端:AIは物語を理解できるのか?

DALL-Eを含む画像生成AIが、学習した絵をただ単にコラージュしているだけだという勘違いをしている人は結構いるようだ。この勘違いは、画像生成AIの背景技術であるDiffusion Modelに対する誤解から来ているところも大きいが、それ以上に多くの人が目にするAIが生成した画像の多くが、比較的誰もが思いつきやすい、シンプルなキーワードから生成されているからということも関係があるようだ。(この点については、前回のnoteが詳しいので、興味ある方は読んでいただきたい。)

一方で、DALL-E 3は、ChatGPTをユーザーインタフェースとする、画像生成システムだと言える。ChatGPTは元々大量の文章を処理するのが得意である。だったらその能力を援用して、DALL-E 3に物語を語る『連画』を描かせてみようというのが今回の趣旨である。

今回お題とする作品は、坂口安吾『桜の森の満開の下』である。すでに青空文庫になっている古典でもあるので、こちらからすぐに読むことができる。

以下にあらすじを書いておこう。

坂口安吾の『満開の桜の森の下』は、平安時代の京都の暗い側面を描く小説である。桜の花見の賑やかさとその裏にある不気味な自然が対比されている。もともと桜の下の森は恐れられていたが、時間と共に桜は喜びの象徴と誤解されるようになったという。

一方、物語は、桜の森に隠れ住む山賊を中心に展開する。この森は不気味な雰囲気のため人々に避けられ、孤立した場所となっている。山賊は残忍な犯罪者だが、同時に桜の季節の森の冷たい雰囲気を恐れる皮肉な存在でもある。

ある日、山賊は美しい女を誘拐し、その夫を殺害する。女は初めは恐怖するが、やがて山賊との生活に馴染んでいく。山賊は残忍だが、反復的で考えの浅い生活を送る。一方、女は都での生活を懐かしみ、何かと山賊を揶揄する。そんな女を満足させるために、山賊は相変わらず強奪と殺人を繰り返していたが、やがて女にほだされるままに都へと出て行くことにした。

都での女との暮らしは、山賊の心を変えていく。山賊は女の命じるままに、都でも強奪を繰り返したが、むしろ女が山賊の獲物として待ちわびたのは、山賊が女を喜ばせるために持ち帰ってきた貴重な財宝ではなく、強奪する度に殺すはめになった人々の首なのであった。女をその首を用いて、人形遊びならぬ首遊びを始める。首遊びに興じる女の姿は凄惨なまでに美しい。そんな女に、山賊は相変わらず心を惹かれつつも、同時に恐ろしさを感じるのであった。そして当初の珍しさも過ぎると、退屈な都が山賊には疎ましいものとなった。

山賊は都を捨て、再び山へと帰ることを決心する。女も「首と山賊のどちらかを選べと問われるならば、山賊を選ぶ」と、共に山へ帰ることを涙ながらに訴える。物語はその旅の途中、桜の森にてクライマックスを迎える。山賊は、いつの間にか、彼の背の上で変化した女の真の姿――恐ろしき鬼女の姿――に圧倒され、女を殺害する。そして物語は、山賊が自身の孤独と人生の儚さを悟る場面で終わる。女の姿が舞い積もった桜の花の中に消えていくのと同時に、山賊自身の存在もその中へと消えていってしまう。あとには、花びらと、冷めたい虚空がはりつめているばかりであった…。

坂口は桜の森をメタファーとして用い、人生の儚さと人間の孤独を表現する。物語は恐怖、心理的深さ、超自然を交えて織りなされている。

あらすじをDALL-E 3に与えてみる

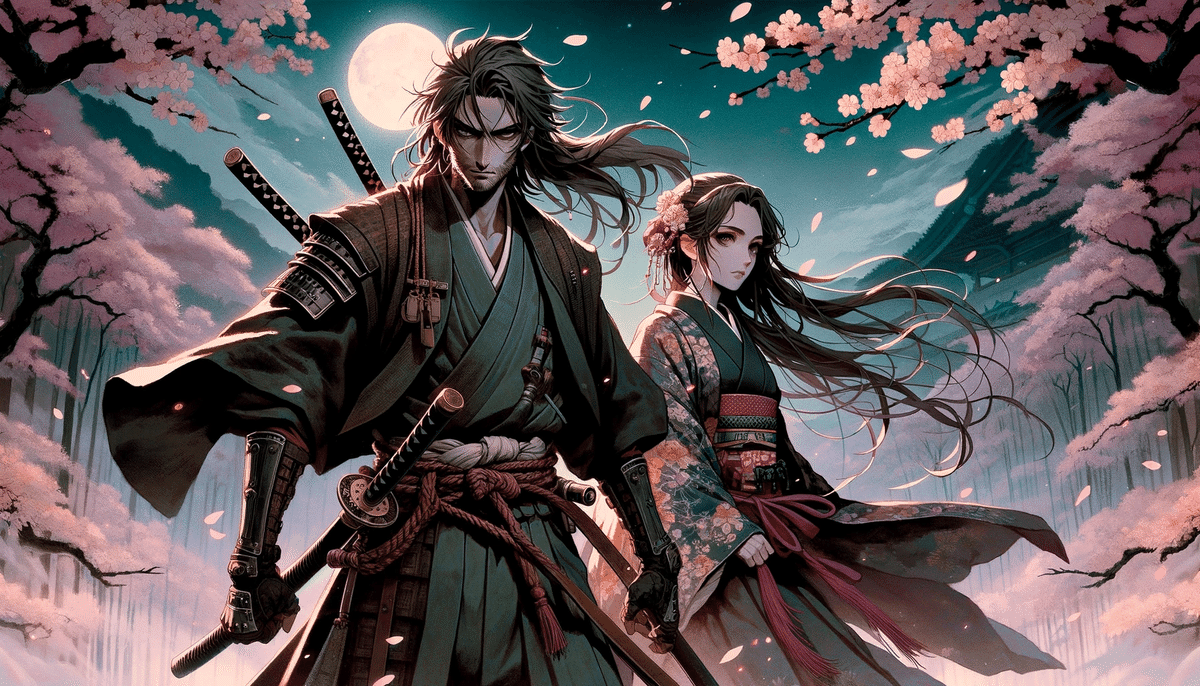

まずは「あらすじ」をDALL-E 3に与えて、自由に絵を作らせてみよう。イラストの発注は、My GPTsのひとつ Japan Anime Character Makerを通じて行っている。結果として以下の5枚のイラストを得ることができた。

各イラストを見た時の印象を、それぞれのキャプションに書いておく。

ちなみにこのシーンのキャプションで、すでにDALL-E 3は、以下のように書いている。

"Here is the anime-style illustration based on your story, focusing on a scene under a full bloom cherry blossom tree, with a beautiful woman (a demon) and a bandit man. This moment captures the eerie yet captivating atmosphere of the setting."

彼女の本質はデーモン(鬼)であると。

残念ながら、この絵のDALL-E 3からのキャプションは取れなかった。

システムが飛んでしまったのである。

また都に帰った女は、妖しいまでに美しい。

"The illustration has been updated to enhance the theme of beauty intertwined with horror, featuring a scene along the dark pass under moonlight, with sparkling cherry blossoms creating a dream-like atmosphere around the characters."

そして山賊を操る女の姿に、彼女の本質が『鬼』であることが象徴されている。

画面右側にそれ以外の人物、少女に坊主などが見える。

これらの人々は女の首遊びの材料にされた者たちなのかもしれない。

"Here is the anime-style illustration based on your provided story. The scene captures the eerie and beautiful elements from the narrative, set under a fully bloomed cherry blossom tree."

そこはもはや黄泉の国の光景のようだ。

桜の根元にはしゃれこうべが配置され、画面の左手前には菊の花が配置されている。

象徴を描くことで画題を絵解きするのは、ルネサンス時代の静物画のようだ。

これが最後の出力といわんばかりに、DALL-E 3が以下のようなメッセージを返している。

"The illustration based on your story and instructions has been created.

Please review the image to see if it aligns with your vision.

If you need any adjustments or further details added, feel free to let me know!"

4枚目と5枚目は連続しているテイクなのに、このメッセージの変わりっぷりは興味深い。

このように、物語全体のあらすじを与えて画像を生成させると、面白いことにあらすじ全体をひとつの絵とするのではなく、順々に物語を展開させるようにDALL-Eは絵を生成するようだ。

一方、これらの絵は、ストーリーをいくつかの幕(4幕構成+終幕)に分けた単行本の表紙絵のようなイメージである。何故、表紙絵なのかといえば、これらのイラストはちょうど、その単行本内で描かれる全てのシーンを象徴するような絵解き構成になっているからだ。

ここまでのまとめ:小説の各巻の表紙絵をDALL-E 3に描かせたい場合

「小説の各巻の表紙絵をDALL-E 3に描かせたい場合には、どうしたらよいのか?」その答えは、ここまで見ればわかると思う。各巻ごとにその内容をカバーしているあらすじをDALL-E 3に与えてやればよい、ということだ。場合によっては、最初のテイクが出た時点で、それを見た上でのディレクションを指示してやっても良い。この辺りは、本当に人間の絵師さんに絵を発注することと大きく変わることはない。

統一だった世界観、キャラクターデザインで、シーケンシャルなナラティブを持っている絵はできるのか?

表紙絵というのは、その作品を象徴するようなカバーイラストのほうが相応しいので上の様なアプローチでよいのだが、では次に、小説内の挿絵のような、物語の文脈とリンクしながら展開する、シーケンシャルなナラティブを持っている絵は、DALL-E 3は描けるのだろうか?

シーケンシャルなナラティブを持っている絵というのは、例えるならば紙芝居や絵本に用いられるようなイラストのことだ。ある程度、統一だった世界観やキャラクターデザインを持ちつつ、ストーリーの各部分を象徴するような絵が複数枚必要になるが、それをDALLI-E 3は描けるのだろうかという課題である。これは実際にやってみると意外と難しい。

この課題を、今回は原作物語を4幕構成に再編集した後で、それを元にイメージボードを作成し、さらにそれを本番用にブラッシュアップしていく、という手法をとることでクリアした。

実際に見てみよう。

DALL-E 3作画:坂口安吾『桜の森の満開の下』絵解き物語

第1幕:桜の木の下の冷気

「花というものは怖しいものだ、なんだか厭なものだ…」春が来て、桜の木の下を通る度に、男はそんなことを腹の中で呟いていた。正直、男は花を恐れていた。男の生業は山賊である。この山賊はずいぶんむごたらしい男で、街道へでて情容赦なく着物をはぎ人の命も断ってきた。そんな山賊ですら桜の森の花の下へくるとやっぱり怖しくなって気が変になった。故に山賊はそれ以来花が嫌いになったのであった。

そんなある日のこと、山賊は旅する行商人を斬り捨てた。その行商人には連れがいた。女である。

第2幕:運命の女

女を一目みて、山賊は悪夢からさめたような気がした。そして、目も魂も自然に女の美しさに吸いよせられて動かなくなった。けれども男は不安だった。しかし彼には、何故不安なのかがわからなかった。

そもそも山賊自身、連れの行商人なぞ殺すつもりはなかった。なのに殺してしまった。女が美しすぎたからだった。それは彼自身にとっても思いがけない出来事だったばかりでなく、女にとっても思いがけない出来事だったしるしに、山賊がふりむくと女は腰をぬかして彼の顔をぼんやり見つめていた。

「今日からお前は俺の女房だ」と言うと、女はうなずいた。

山賊の暮らす、山部の一軒家に女を連れてくると、山賊は女を改めてじっくりと見回した。美しい女であった。女はその場にいくらかやるせない風情でたたずんでいた。その姿に、山賊の目も魂も自然に吸いよせられて動かなくなってしまった。

(なんだか、似ているようだな、そうだ…似たことが、いつか、あった、それは…、)と彼は考えた。「アア、そうだ、あれだ」気がつくと彼はびっくりした。

それは桜の森の満開の下であった。あの下を通る時に似ていたのだ。どこが、何が、どんな風に似ているのだかはわからなかった。けれども、何か、似ていることは、たしかだった。彼にはいつもそれぐらいのことしかわからず、それから先はわからなくても気にならぬたちの男だった。

その日から山賊は女を喜ばせることならなんでもやった。しかし女は大変なわがまま者だった。どんなに心をこめた御馳走をこしらえてやっても、必ず不服を言った。彼は小鳥や鹿をとりに山を走った。猪も熊もとった。しかし女は満足を示したことはなかった。

女を喜ばせるものを手に入れるために、山賊は都からの旅人を何人も殺した。旅人は時には櫛だの笄だの簪だの紅だのを持っていたので、山賊はそれらを皆、女にやった。女はそれらを大事に扱い、山賊の泥の手や山の獣の血にぬれた手でかすかに触れることも許さなかった。

そして女は美しい着物を身にまとうと、それら色々の飾り物で身を飾り始めた。その姿に山賊は目を見張った。そして嘆声をもらした。彼は納得させられたのだ。かくして一つの美が成りたち、その美に彼が満たされている、それは疑る余地がない、個としては意味をもたない不完全かつ不可解な断片が集まることによって一つの物を完成する、その物を分解すれば無意味なる断片に帰する、それを彼は彼らしく一つの妙なる魔術として納得させられたのであった。

しきりに感心する男に女は言った。

「私を都に連れて行っておくれ」

第3幕:都へ

山賊には都を恐れる心があった。しかしその怖れは恐怖ではなく、知らないということに対する羞恥と不安で、物知りが未知の事柄にいだく不安と羞恥に似ていた。女が「都」というたびに彼の心は怯え戦いた。けれども彼は目に見える何物も怖れたことがなかったので、怖れの心になじみがなく、羞じる心にも馴れていなかった。ただ彼は都に対して敵意だけをもった。

そんな男の心を見透かすかのように、女は言った。

「お前が本当に強い男なら、私を都へ連れて行っておくれ。お前の力で、私の欲しい物、都の粋を私の身の廻りへ飾っておくれ。そして私にシンから楽しい思いを授けてくれることができるなら、お前は本当に強い男なのさ」

「わけのないことだ」

男は都へ行くことに心をきめた。

第4幕:葛藤

男と女は都に住んだ。男は夜な夜な女の命じる邸宅に忍び入り、着物や宝石、装身具を持ち出したが、それのみが女の心を満たすものではなかった。女が何よりも欲しがるものは、その家に住む人の首であった。その首を女は家に集めて、毎日のように首遊びをして楽しむのであった。男には首の数が多すぎてどれがどれやら分らなくとも、女は一々覚えており、すでに毛がぬけ、肉がくさり、白骨になっても、どこの誰ということを覚えていたのだった。そして男が首の場所を変えると怒り、ここはどこの家族、ここは誰の家族とやかましく言いたてるのであった。

そんな狂った日々を女と過ごしているうちに、当初の珍しさも過ぎると、男は恐れていた都に退屈を感じるようになった。彼は毎晩人を殺していることも昼はほとんど忘れていた。何故なら彼は人を殺すことにも退屈していたからであった。けれども都で行き交う人々は、そんな彼の退屈に気づく様子もなく、せせこましい毎日を送っているだけのように見えた。彼が一度その首を刀で叩けば、ポロリと落ちてしまうくせに…。彼にとっては大根を斬るのとおなじようなものだった。むしろその首の重さのほうが彼には余程意外だった。

彼は改めて都を嫌いになり、故郷の山が懐かしくなった。

山賊は都を捨て、再び山へと帰ることを決心する。女も「お前が山へ帰るなら、私も一緒に山へ帰るよ。私はたとえ一日でもお前と離れて生きていられないのだもの」と、共に山へ帰ることを涙ながらに訴える。「お前と首と、どっちか一つを選ばなければならないなら、私は首をあきらめるよ」という女に、男は改めて奇妙な満足感を覚えるのであった。

愛しい女をその背に負い、懐かしい山々の間を通る旧道を歩く山賊の脚は軽かった。女を捨てて山へ帰ろうと決心した時に、ふと頭に浮かんだ奇妙な問いかけが今になってみると不思議だった。「この女が俺なんだろうか? そして空を無限に直線に飛ぶ鳥が俺自身だったのだろうか?」なんでそんな奇妙な考えに取り憑かれたのだろう。「この女を殺すと、俺自身を殺してしまうのだろうか?」俺は何を考えているのだろう?

やがて道は、あの桜の森の下にさしかかった。

男は満開の花の下へ歩きこんだ。あたりはひっそりと、だんだん冷めたくなるようだった。彼はふと女の手が冷めたくなっているのに気がついた。俄に不安になった。とっさに彼は理解したのだった。女が鬼であることを。突然どッという冷めたい風が花の下の四方の涯から吹きよせてきた。

終幕:満開の桜の下で

そして彼がふと気付いたとき、彼は全身の力をこめて女の首をしめつけ、そして女はすでに息絶えていた。

彼の呼吸はとまった。彼の力も、彼の思念も、すべてが同時にとまった。女の屍体の上には、すでに幾つかの桜の花びらが落ちていた。彼は女をゆさぶった。呼んだ。抱いた。徒労だった。彼はワッと泣きふした。そして彼が自然に我にかえったとき、彼の背には白い花びらがつもっていた。

やがて彼は始めて四方を見廻した。頭上に花があった。その下にひっそりと無限の虚空がみちていた。ひそひそと花が降っている。ただそれだけのこと。外には何の秘密もないのだった――

まとめ:シーケンシャルなナラティブを持っている絵の効果

どうだったでしょうか? 短くはさせてもらいましたが、お話にシーケンシャルなナラティブを持っているイラストを添えてみると、こちらの一連の絵では、主人公である「山賊」とヒロインである「女」がよりクッキリとキャラクターとして立ち上がっているのが、よくわかると思います。

メイキング『桜の森の満開の下』

ところで原作の『桜の森の満開の下』は、文字数にして約17,000文字ほどあります。これをどのようにすれば、効果的にシーケンシャルなナラティブを持っているイラストとして展開できるのでしょうか?

ここからはメイキング『桜の森の満開の下』について書いていきます。

主なトピックは、以下のようなものです

原作を効率良く4幕構成へと編集し直すコツ

イメージボードの作成とその使い方

本番画像の制作の際のテクニック

を中心に説明していきます。

ここから先は

¥ 300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?