令和6年度第2回不登校対策連絡協議会が開催されました

2025.1.27

令和6年度第2回不登校対策連絡協議会が開催され、各市町村の教育支援センター職員が参加、県内の民間フリースクール等団体も21団体も参加しました。

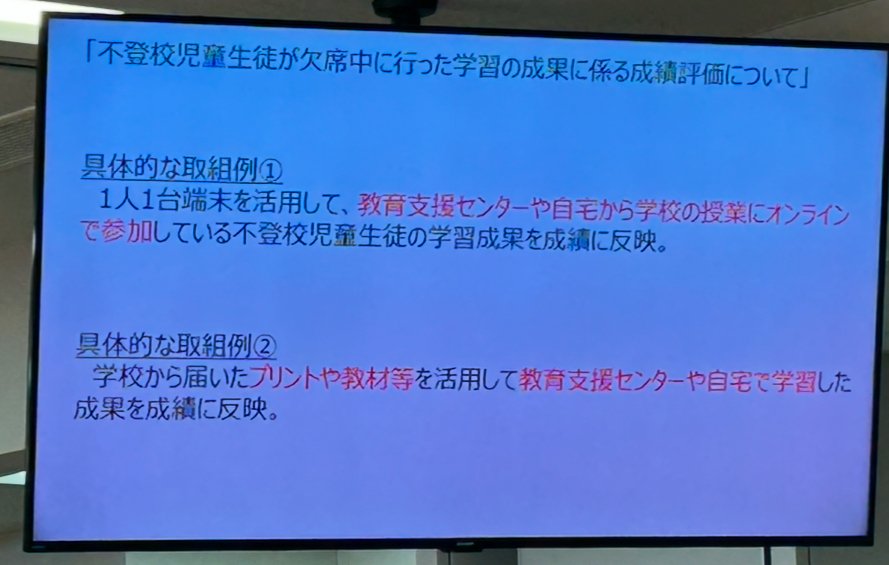

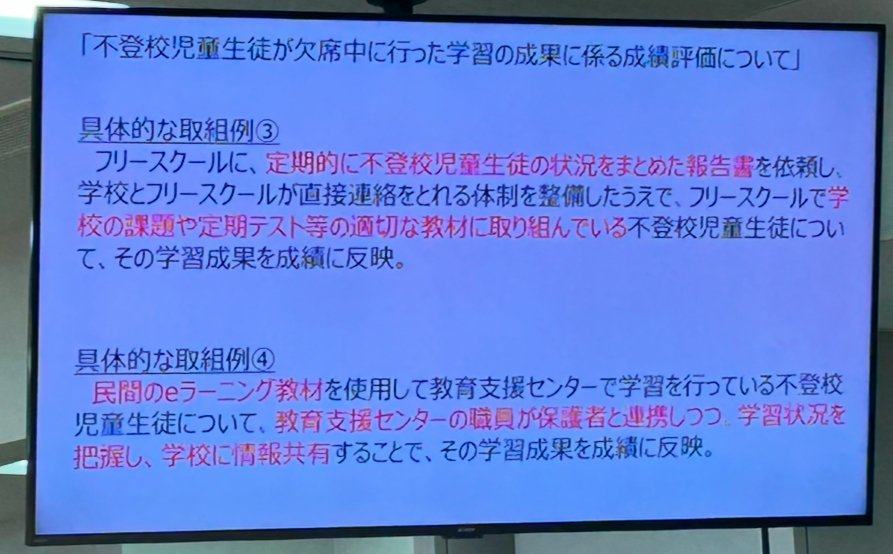

今回は児童生徒の学習評価等のための学校との連携についてグループに分かれて話し合いました。

グループ討議後の全体シェアは行われていませんでしたので主に筆者のいたグループの例でレポートしたいと思います。

前半はそれぞれの団体の取り組みを紹介、質疑応答

後半は学習評価の事例について話し合われました。

⚪︎まずは傷つき体験をした子どもたちエネルギーを充電し、なんらかの形で社会につながることが大切。信頼関係を築くところからはじめる

子ども一人一人に寄り添い、無理に何かを聴こうとはせず丁寧に関わっているなかで本音が出てくることがある

⚪︎送迎について 共働きやひとり親家庭、立地条件から通えない現状もある、民間の団体は送迎バスを出しているところも。送迎であることで保護者とのコミュニケーションも生まれる。民間団体では保護者会や飲み会なども開いて親同士が繋がれるような工夫をしている

⚪︎子どもの声を聴くことも必要。ケース会議に子ども本人や保護者を参加させられないか

⚪︎学習につながる例はかなり少ないのが現状

⚪︎一教科のみとても得意な子どもがおり、他施設を紹介し、学習のみ継続できるケースも

⚪︎子どもの学習については図工で使用する学校の教材を使って作品をつくると評価につながる場合もあった

学習予定表を学校からもらい、クラスの授業が具体的に今どの単元のどこを扱うのか事前に子どもに共有することで学校にも行きやすくなったという事例もある。

⚪︎評価ありきではなく、子どもの頑張りをまず認めることから

⚪︎子どもが幸せであることを第一に考える

などの意見が出ていました。

他のグループでは

⚪︎子どもを数字で評価することが本当によいことなのか、そこから考えてみたい

⚪︎親が集まって話せる場も大切

なども話しも出ていたようでした。

教育支援センターの先生方やフリースクールの方々が子どものことを第一に考えて試行錯誤されていることがわかりました。

出席について、評価自体について子どもがどのような方法を取れば元気を取り戻し、生きる力を発揮できるのか、今後も官民で顔を合わせて対話を重ねながら考えていけるとよいと思いました。

不登校・多様な学びネットワーク茨城世話人/

ここにあること(不登校・行き渋り親子の会)

川崎綾子