(物品の)貨物運送業に関する法律問題

1 はじめに

今回は運送業をめぐる法律問題を簡単にまとめたいと思います。私自身、長年お世話になっている貨物自動車運送事業者のクライアントさんがいらっしゃり、いろいろと思い入れのある分野です。これまでの経験を踏まえつつお話しできたら、と。

2 業態の種類と許認可等

(1)種類

貨物(自動車)を自ら利用して物品を輸送する事業者を実運送事業者(貨物の場合は貨物自動車運送事業者)と言い、荷主の属性や自動車によって種類が分かれます。

また、自らが輸送手段を有していなくとも、上記の実運送事業者を利用して輸送を行う事業者を貨物利用運送事業者と言います。集荷・配達まで含めるか否かで種類が分かれます。

各事業者は、種類に応じて許認可等が異なり規制の度合いも異なっています。

○貨物自動車運送事業法

第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

5 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。

○道路運送車両法

第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。

2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。

(2)許認可

① 貨物自動車運送事業

実務的には、一般貨物自動車運送事業の許可を得ることが多いです。特定貨物自動車運送事業は、荷主が変わる都度に許可を得なければならず、他方、一般の場合は積合せ(1台の車両に複数のに荷主の物品を積載)だけでなく貸切りの輸送形態を用いることができ、柔軟な対応ができます。

一般及び特定の貨物自動車運送事業は、営業所や車両台数、事業用自動車、車庫、休眠・睡眠施設、運行管理体制、資金計画等が所定の要件を満たすことが必要です(許可制)。

これに対して、貨物軽自動車の運送事業は、扱う物品の規模が相対的に小さいため、車両台数や運行管理体制等の基準が前提的に緩和され、届出制が採用されています。

②貨物利用運送事業

貨物利用運送事業は集荷・配達をしない第1種は登録制、集荷・配達をする第2種はより規制の要請が強いため許可制とされています。

両者に共通するのは、事業遂行に必要な施設があるか、②財産的基礎を有しているか、③所定の欠格事由がないか、があげられます。第2種の場合は、更に、集配事業計画の適切性が問題とされます。

以下は申請先の中部運輸局の関連HPです。

これは平成30年の中部運輸局の統計ですが、愛知県内における第1種貨物利用運送事業が増加している傾向です。貨物利用運送事業は自ら輸送手段を用意する必要がないため、新規参入しやすい傾向にあると推察されます。

(3)許認可を要しないアプローチ(所有権移転時期や貨物取次)

各許認可が問題となるのは「新しい事業、運送をしたいけど、それを進めるために許認可が必要ですぐに得られないためビジネスが停滞する」という文脈です。

脱法的、とは違うアプローチですが、以下の整理をすることが考えられます。

① 所有権の移転時期を遅らせる

貨物運送、貨物利用運送事業は他人の物品を運送することを規制する法律です。所有権の移転時期を納入時に変更すれば、自社の物品の運送である以上、強い規制を設ける必要はありません。

② 運送等の費用を無料にする

有償で運送をするから規制の必要があるのであって、運送はサービスとして(その分の調整は別で考える。ただしこのやり方は脱法的と評価されるリスクがあるか?)行えば、強い規制を設ける必要はありません。

③ 軽々自動車で運送をする。

軽自動車は届出制ですので、許認可が出るまで長期間を待つ必要はありません。冷蔵・冷凍設備を要する生鮮食品等でなければ、軽自動車を利用することが考えられます。

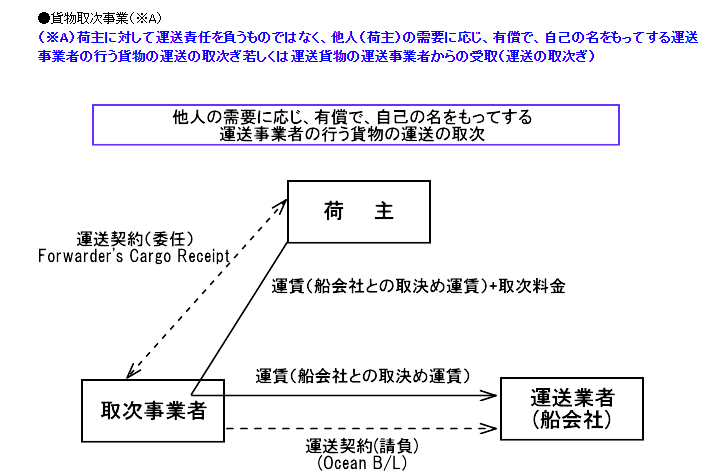

④ 貨物取次

貨物の取次事業は、荷主に対して運送責任を負わず、荷主の需要に応じて、有償で、実運送事業者へ運送の委託を行う行為です(自己の名をもって、あるいは荷主の名をもっておこなうものを含む)。

わかりやすいのが、コンビニでの宅配便受付業務です。

以下はイメージ図ですが、取次業者は運送契約を交わしません。

○貨物利用運送事業の場合

○貨物取次の場合(自己の名で)

3 契約・約款

(1)標準約款

物品運送は商法569条~588条が適用されますが、一般には標準約款が利用されることが多いです。

(2)値上げ交渉

昨今の物価高騰や人材不足による人権費の増加、配送ルートの変更による燃料費の増加など、適正な運送費用は変動し得るものです。状況に応じた値上げ交渉がなされるべきですが、値上げ交渉を迫ったことを理由に不当な取り扱いをされた場合は下請法や物流特殊指定等による違法行為と見なされる可能性があります。

公正取引委員会の所定の相談窓口に連絡をすることが大事です。

4 事故

(1)事故

運送事故は後を絶たず、避けられない事業リスクといえます。重大事故報告は国交省になされる必要があります。

(2)保険

運送事業者が加入する賠償責任保険と、荷主が加入する物保険があります。基本的には運送事業者側の責任により生じた損害は運送事業者側・賠償責任保険者側が払うことになりますが、運送事業者が責任を「法的に」負わない部分については、荷主の負担となるので、荷主には物保険の加入を求めることが考えられます。

ただし免責事由はいくつかあるので要注意です(以下は一部)。まれに、意図的に運送する物品に目がくらみ盗難をする従業員が出てきたりしますが、そうした場合は免責対象です。

5 労務トラブル

(1)2024年問題

時間外労働の上限規制が2024年4月から、自動車運転業務についても適用とされます(猶予ではなくなる)。長距離輸送を担う事業者におかれては、上限規制に配慮した運行計画を策定することが必要です。

(2)一般的な労務トラブル

しばしば問題となりますが、運送業界の一部においてはまだハラスメントが根強く残っているのが現状です。残業請求と合わせてハラスメントの慰謝料請求をされることが多いので、職場環境の是正が求められます。