#イベントレポート「ゼロイチをつくる!事業成長を加速する企業広報のススメ」

「NIKKEISHA STARTUP TABLE」では、スタートアップの「1→100」のために、成長期に直面するさまざまな悩みや課題に応えるべく、“社会との対話“の機会を提供しています。

スタートアップにおいても、広報の役割は年々重要視されています。その中で、イチから広報体制を立ち上げるには何を考えて始めれば良いのか、広報担当になったもののどう取り組めば良いのか、悩まれている方も多いのではないでしょうか。また、成長するにしたがって、今までの体制では不足していると感じられている方もいらっしゃるかと思います。今一度、広報の役割とは何か、広報の組織や環境づくりで大切なことは何か、を考えることは大切です。

先日、「ゼロイチをつくる!事業成長を加速する企業広報のススメ」と題して、成長期における企業広報の取り組み方について、kipples代表/日本PR協会 広報副委員長の日比谷尚武氏にお話しいただきました。その講座から、ポイントを少しだけご紹介します。

■「広報」の仕事は多種多様

ウェビナーでは、日比谷さんから企業広報について網羅的にお話ししていただきました。

「広報」とは何か、とよく問われます。その際にお答えするのは「百人百様のスタイルがある」ということです。時代に合わせてメディアの環境や受け取り手の人々も変化しています。その中で、広報のスタイルや活躍する範疇も変化しているのです。

現代、コミュニケーション環境が変化し、ITの拡がりや価値観の多様化などの様々な背景から、コミュニケーションの方法を常にアップデートしていかないと、社会に対して企業活動が出来なくなっている状況です。「広報」の力が、重要な要素として改めて注目されています。

環境が変化する中において根底にある「広報」の考え方としては、パブリック(世の中・社会)に対して、何かしらの関係性をつくったり、それを維持したり、良好にしたりしていくこと。企業の方々が誰かに何かを伝えて働きかけて、購入してもらったり合意してもらったりすることです。

つまり「広報」とは、“コミュニケーションの力で、人を動かして、事業に何らかの成果をもたらすこと”になります。

■事業に成果をもたらす広報戦略の考え方

「事業に成果をもたらす」ということについて、もう少し詳しくお話しましょう。

よく企業の方々とお話しすると、広報の役割とはメディアに記事を書いてもらうこと、記者と仲良くなること、自社の記事がバズること、等と答えられる担当者や経営者の方がいます。しかし枝葉の部分だけに着目するのではなく、そもそも企業の経営戦略の中で広報がどのような役割を担うのか。何のために広報を行うのかをしっかりと考えるべきです。

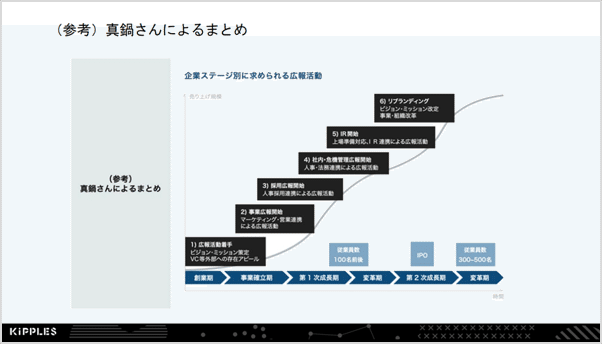

こちらは、スタートアップ企業のステージ毎に求められる広報活動を整理した図です。初期はVCや社員等身近なステークホルダーへのアピール、その後は事業促進のための広報、人材獲得のための採用広報、上場に向けてのIRや、徐々に守りの広報に取り組んでいく等というように、成長に応じて、短期間の中でその役割を次々と変えていくことが求められます。

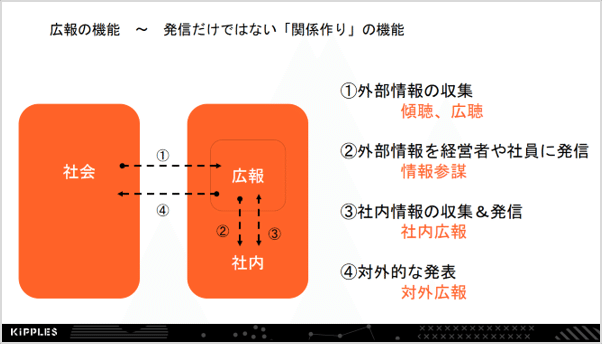

社会と社内とを繋ぐ関係性にフォーカスして、広報の役割をみてみると、社内の情報を対外的に発信することと、その逆に社会の情報をインプットして社内へ還元すること、という情報を循環させることこそが広報の役割である、とする考え方もあります。

広報がきちんと活躍するためには、社内で広報に対する情報提供が出来ること、各部門へ的確な指示が出来ることやそれが出来る体制をつくることが大事です。成功している広報には、関連部門と広報部門とが密に連携できていることや、広報活動がきちんと経営戦略を見据えて動いていることが求められます。

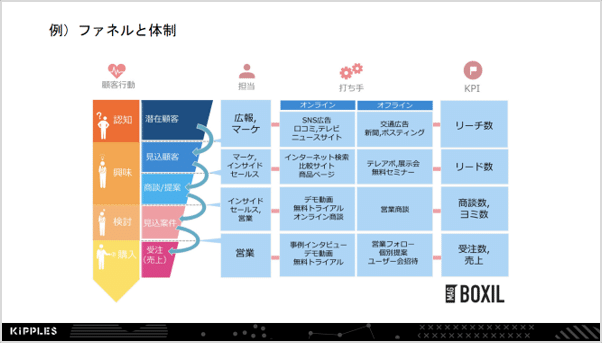

また、事業でモノを売るマーケティング活動の中で、広報の役割をみる考え方もあります。潜在顧客がサービスや業界のことを初めて知ったところから、興味を持ち、検討して購入に至るまでの態度変容のフローの中で役割を捉える考え方です。この購買行動のファネルに沿ってきちんと購買にまで繋げるためには、それぞれ次の段階へのリレーが途絶えずに繋がっていることが必要です。全てのバトンパスを広報だけで行う必要はありませんが、どうしても空いてしまう穴の部分を埋めてあげるのが、広報が担う役割とも言えます。

社内の各部門で抱えている課題に対して、広報の知見や発想を用いれば何が出来るか、から役割を考えることも出来るでしょう。

とにかく、何が求められているのか、広報の役割をきちんと考えることが重要です。会社全体の戦略を俯瞰してみて、現在どこに穴が開いているのか、どの部分であれば役に立てるのかを考えて示すべきです。もし経営者の方であれば、どの部分に広報の力をアサインするべきか、活躍するためにはどのような環境を用意するべきかを考えてください。

■人を動かすコミュニケーション設計

では、具体的に何かを発信する時、どのようなことを考えれば良いのでしょうか。

例えば、資金調達や新サービスの発表をする時、その後に予定されている他のリリース情報のことを考慮せずに、とりあえずプレスリリースを作成しようとしていませんか。新サービスの情報を発信する時に、営業体制の準備がどこまで出来ているかを考慮しなかったり、メディアと提供する情報の内容とのミスマッチを意識しなかったりしていませんか。そのようなチグハグな結果にならないよう、コミュニケーション設計をする時に考えるべきことがあります。

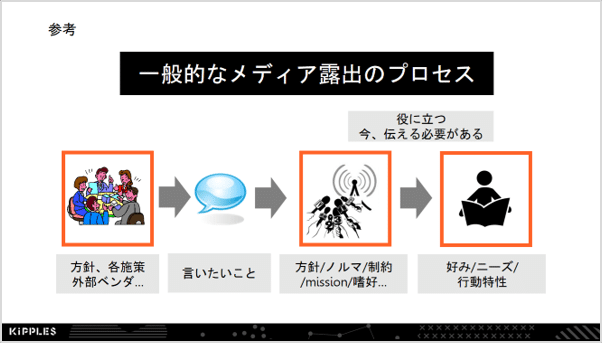

発信したいことを、メディアを通して読者へ伝える際、上の図のような流れになります。メディアは、自社の中のさまざまな事情や制約などを考慮しつつ、読者の好みやニーズを踏まえて情報を選定しています。まずは、このフィルターを通して情報が届けられていることを理解しないといけません。自分たちがただ伝えたいことを発信するだけでは、この過程で情報が零れてしまうことがあるからです。

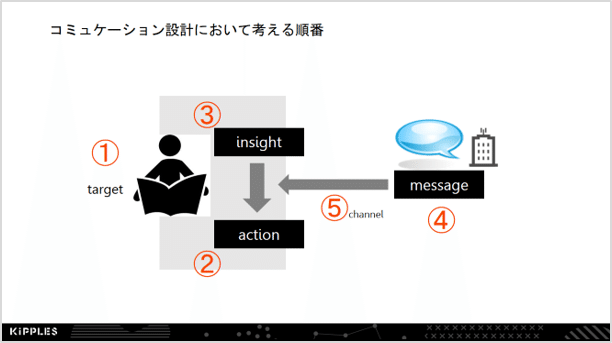

そうならないように、コミュニケーション設計を行う際は、以下の順に従って考えていくことが大切です。

①target:誰に届けたいのか

会社として誰に伝えた方が良いのかを考えます。例えば、資金調達のトピックを発信する場合、社員を集めるために候補者に知らせるのか、事業拡大のためにパートナー企業へ伝えるのか等、さまざまなバリエーションが考えられます。全方位に向けて伝えようとすると、浅く広いものになり効果的に届かないものになりますので、ターゲットを絞る必要があります。

②action:どんな態度変容をしてほしいか

情報を受け取った人に何をしてほしいのか、どのような態度変容を齎したいのかを考えます。何も知らなかった人にとりあえず認知だけでもしてもらいたいのか、既に競合含めて検討している人に購入にまで至ってもらいたいのか、等。それによって、チャネルが変わってきます。

③insight:頭の中身

届けたいターゲットの、頭の中(前提となる知識)を知る必要があります。例えば、自社が届けたいサービスの領域をそもそも知っているか、代替する競合企業の商品のことを知っているのか、その競合商品にどんなイメージを持っているのか、等です。

④message:その人たちに何を伝えられるか

⑤channel:どう伝えられるか

前述の①から③を考えたうえで初めて、何をどう伝えるべきか手法について考えます。マスメディアを通した情報発信よりも、特定の業界団体でのクチコミの方が適しているかもしれませんし、SNSを通じた発信の方が合っているかもしれません。

なぜ考える順番を改めてお伝えしたかと言うと、競合企業の広報活動をお手本にしようとした時に、面白いメッセージやブログやSNS等のアウトプットしか知る由が無いため、表面的な部分ばかりを真似しがちだからです。アウトプットは④や⑤の項目にあたるもので、その背景にある①から③のことを考えずに真似すると、思ったようには結果がついて来きません。隠れた部分である①から③にこそ注目してください。

①から⑤まできちんと考えられているかどうかを調べるために、一覧表に整理することをお勧めします。表にプロットしてみると、どこかの要素が漏れていたり、チグハグになっていたりすることが明らかになります。

それでは、具体的な広報活動の始め方について、実務的なプロセスでもう少し詳しくご説明します。

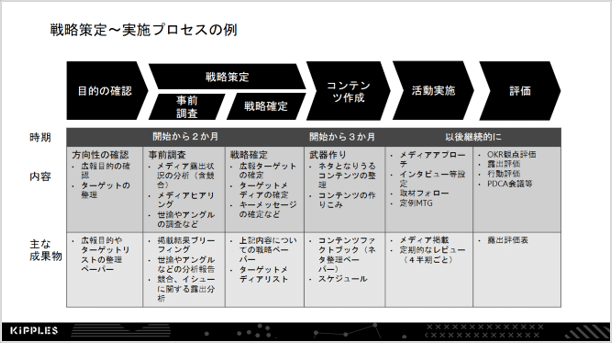

こちらは、どのような順番で手を付けるかを整理した図です。

まずは、何のために行うのか目的を考えるところから始めます。次に、戦うフィールドを知ることが必要です。自社や競合の製品群がかつてメディアにどう取り上げられてきたのか、その時にどのような反応があったのか、メディアがこの業界に対してどう考えているのか、メディアへのヒアリングや世論調査、SNS等を用いて調べていきます。その上で、どのようなことを発信するとよりメディアで取り上げられそうか、共感を呼びそうか、を改めて考えるのです。

そこまで考えた後に、武器となるコンテンツづくりへと移行します。伝えたいことをよりハッキリと届けるためには、動画で表現するのが良いのか、インフルエンサーに伝えてもらうことが良いのか、社長に語ってもらうためにトレーニングするべきなのか、さまざまな手法から発信するコンテンツを作りこんでいきます。

そしてそのコンテンツをメディアへと持ち込みます。記者の方々やインフルエンサー、場合によっては有料の広告も用いながら、自分たちが使えるリソースを最大限活用し、最適な配置を行ってきます。

こうした一連の取り組みは、もちろん市場や会社の規模によっても異なりますが、一般的に2~3ヶ月かけてじっくり作っていきます。

■広報がしやすい環境づくり

最後に、広報組織のマネジメントについてもお話しします。

まず、広報活動の評価の仕方をきちんと設計することが重要です。最終的な露出のみを追いかけてしまうと、全く思い通りにならないといった不満を抱えることになります。

広報の評価を考える際は、活動のプロセスに沿って設計することが重要です。計画し、具体的に実装し、メディアで露出した後に、行動変容が起きる。そのプロセスに沿って、そもそも企画のターゲットは合っていたのか、コンテンツは適しているのか、露出された場所は良かったのか、そして期待通りの結果に繋がったのか、をそれぞれ見ていきます。その際、定量的に測定することに拘り、数値では見えてこないアクションを評価対象から外してしまうと、却って自らの首を絞めてしまうことになります。特にスタートアップの場合、新しい手法やターゲットに対してセオリーが確立されていない中で取り組むことが多いため、正確な数値化はなかなか難しいでしょう。そのため、そこまで厳密に数値化しなくても良いのではないかと思います。

メディアへのコンタクトの活動過程についても、評価することが可能です。単純に最終的な記事露出があったかどうかだけではなく、そこに至るまでの連絡~面会~基本情報の提供~取材~露出と、その後も継続して露出していくか、といった項目毎にスコア化し評価を可視化します。面倒な作業かもしれませんが、なかなか露出されないときにも、活動実績を示すことが出来るものになりますので、是非お勧めします。

露出に対する評価では、単に露出の有無を測るだけでなく、それぞれの露出に対して、「マッチ度」「経緯」「クオリティ」「主役度」「ボリューム」をスコアリングし分解して見てみることをお勧めします。記事の本数は増えているものの自社が主役になっている記事が少ないとか、ポジでもネガでもないファクトを基にしたストレートニュースには多く露出しているものの応援されるような情報にはなってないとか、特定カテゴリでは露出できているものの一番発信したい主力製品があまり記事になっていない等、俯瞰することで見えてくることがあります。

世の中において自社がどのポジションにいるのか、どのくらいのウエイトを占めているのかを把握することも大事です。Googleトレンドやキーワードサーチなどを用いて、特定のキーワードがこの1年でどれくらい広がってきているのかを調べたり、日経テレコンなどを用いてメディアでどのくらい特定ジャンルの記事や競合の記事が出てきているのかを見たりすることも大切です。

また、広報の組織づくりについてもご紹介します。

よく、広報担当をどの組織に配置するべきかと聞かれます。広報が求められる役割は事業フェーズによっても変わってきますので、その都度、組織配置も適宜変えて良いのではないかと思います。主たるミッションは何か、どの組織と連携することで必要な情報にアクセスしやすくなるのか、広報に求められる評価を誰ができるのか、といった観点から組織配置を考えた方が良いでしょう。

どの組織に配置されたとしても、広報が機動的に動くために部門を横断して情報にアクセスできる環境をつくってあげることも必要です。経営会議や各部門の部会に参加できるようにしたり、各部門のグループウェアに入っておいたり、各部門の責任者と定期的にランチミーティングするようにしたりと、積極的に社内の情報をとりに行くことも大切です。また、広報担当に勝手に情報が集まってくることが良いので、広報と連携することのメリットや効果を社内に常に伝えていくことも大事だと思います。

では、そのような活動をする広報の担当者には、どのような人を据えるべきでしょうか。

広報担当に求められる必要な要素は、次の3点です。

1.社内:経営陣や各部門の意向、自社製品の動向、技術や事業のポイントへの深い理解があること。また、誰が何を知っているのか、社内をよく知っていること。

2.社外:自社事業の市場動向や競合企業の情報、業界メディアの特性やクセ等を知っていること。

3.広報スキル:具体的なプレスリリースの書き方やイベントの仕切り方など、広報活動をする際に必要な専門スキル。

これらは1から3の順に、替えのきかない要素となります。逆に言えば、3から1の順に代替できる要素となります。最初の内は、全ての要素を満たす人がなかなかいないと思いますので、未経験でも社内に顔が利くとかロイヤリティが高い人を担当者にして、3にあたる具体的な作業はPR会社など外部のリソースを使いながら進めることが良いでしょう。また、途中で広報スキルのある方を採用したのであれば、スキルに甘えずに、まずは1・2をきちんとキャッチアップできるようにしてあげることが大事です。

広報活動に活用できるデジタルツールも増えてきています。メディアリストを管理する時や、トレンドを知る時などにこうしたツールを積極的に取り入れていくと良いでしょう。メディアへの対応はまだまだIT化されていない部分が多いですが、こうしたデジタルツールや外部のリソースをうまく活用しながら、足回りを整理して効率化していくことで、「ひとり広報」の場合でも機動力は上がるはずです。

本日は、企業広報について、役割から組織体制まで網羅的にご紹介しました。これから広報を始める・改善をするスタートアップ企業にとって、参考になれば嬉しいです。

ご相談のお問い合わせはコチラ▼

https://www.nks.co.jp/inquiry/