情報セキュリティ担当研修~機器と情報を守るために~

私たちは、日常的に様々なIT機器を扱います。例えば業務用PCは、オンライン会議への参加や、内外の情報収集・連絡、ナレッジの蓄積など、その存在は欠かせません。子どもたちが過ごす放課後の居場所「アフタースクール」では、大人用・子ども用のタブレット端末を設置しているところも多く、また、企業と協働して全国の子どもたちに体験活動を届けるときにも、オンラインでつなぐことができるIT機器が活躍します。

仕事でも日常生活でもITの力が欠かせない現代。あらゆるリスクを認知した上で利用しながら、万が一の事態があったときには、最適な対処ができる必要があります。

そこで今回ご紹介したいのが、私たち放課後NPOのシステムデザインチームが企画・実施してくれた「情報セキュリティ担当研修」です。

システムデザインチームは、団体内すべてのIT端末の手配・管理をはじめ、内部ソフトウェアの管理、システムのメンテナンスの他、団体スタッフへ向けた情報リテラシーやセキュリティに関する研修も年間を通して実施してくれるチームです。

手前味噌ながら自慢なのは、このチームの「企画力とユーモアセンス」です。どんなにIT機器や情報セキュリティに苦手意識がある人でも、このチーム主催の研修に参加すると、気づいたら楽しみながら学びも得られてしまっているのです。

研修は、水道橋にある本郷事務所を会場に対面で開催されました。各事業・チーム内で「情報セキュリティ担当」を担う代表1名ずつが集合し、情報セキュリティに関する実践演習を交えて、研鑽します。

最初のポイントとしては、この日限りのグループ分けによってドレスコードがあることです。ボーダーチーム、青チーム、白チーム、それぞれTシャツでも靴下でもどこかにそのチームの柄・色を身につけていることが求められます。実際集まってみると、青白のボーダーシャツに、白のパンツの人がいてどのチームにもなり得たり、一方で一つもかすっていない人もいたり、朝からワイワイ盛り上がりました。

さて、ここから本題に入っていきますね。

そもそも、情報セキュリティ担当とはどんな役割かというと、「組織の機器と大切な情報を守るルールを使いこなせる人」です。

この日のゴールは「何をやればいいのか、それはなぜ必要なのかがわかる」

団体内のセキュリティルールの内容と意味が理解できる、機器・システム利用時の使い方について、「おや?これは大丈夫かな?」と気づくアンテナ感度が上がることを目標に、研修スタートです!

冒頭、システムデザインチームが「この研修は、どこよりも楽しくやります。情報苦手だった人も機器苦手な人も大丈夫。実際の端末に触りながら、まさに「手トリ足トリ」全力で応援。何をやればいいのか、なんでやるのかがわかるようになる!がんばろう!!」と話してくれました。

参加スタッフからは「苦手意識があるけれども、今日はとことん学べるので楽しみ」「チーム内にセキュリティが得意なメンバーがいて任せっきりだった…この機会に私も」といった意気込みが聞かれました。

この日はインプットも演習もたくさんあったのですが、体験した実践演習のうち、3つをご紹介します。

1・どうする!情報セキュリティ事故発生

この演習では、「団体支給の端末の紛失・盗難」「ウイルス感染」「アカウントの乗っ取り」「個人情報・機密情報の流出」といった緊急時にどのように対応することが求められるのか、そのいくつかの場面を想定してロールプレイングをしました。

今回は、➀タブレット端末を紛失してしまったケース と ➁ウイルス感染が疑われる警告がPC上に表示されたケース の2つの場面を、報告をする人(チームのいちメンバー)と報告を受ける人(マネージャー)のそれぞれの立場のスタッフがアドリブで実演。

その様子を見た周りの人から、良かった点と、こうした方がいいのではないかと思う点をフィードバックし、その後、システムデザインチームからのベストな行動の例を教えてもらいます。

システムデザインチーム「実際の緊急時は、もっと慌てて焦ってしまうことが予想される。まずは、落ち着くことから意識しましょう。そして、チームで状況を共有しながら分担して動くこと。」と伝えてくれ、フローを確認しました。

2・何も見ないでできるかな

こちらは、この日だけのチーム(ボーダーチーム、青チーム、白チーム)でまとまって参加します。演習名の通り、システムデザインチームから提示されたミッションを、何も見ずに、チームメンバーで協力し合ってクリアを目指すというものです。メンバー全員が達成できたら、そのチームの旗を揚げ、その速さを競います。

ミッションは、「ソフトウェアのアップデート画面への動線確認」や「ウイルス感染が疑われる場合の対処方法」についてです。

チームメンバーが8人いると、ミッションにいち早く対応できる人が一人はいるので、その人からどんどん伝播しながら、教え・教えられ、ゲーム性もあって楽しく参加することができました。

3・あおぞらアフタースクール(架空)PC盗難事件

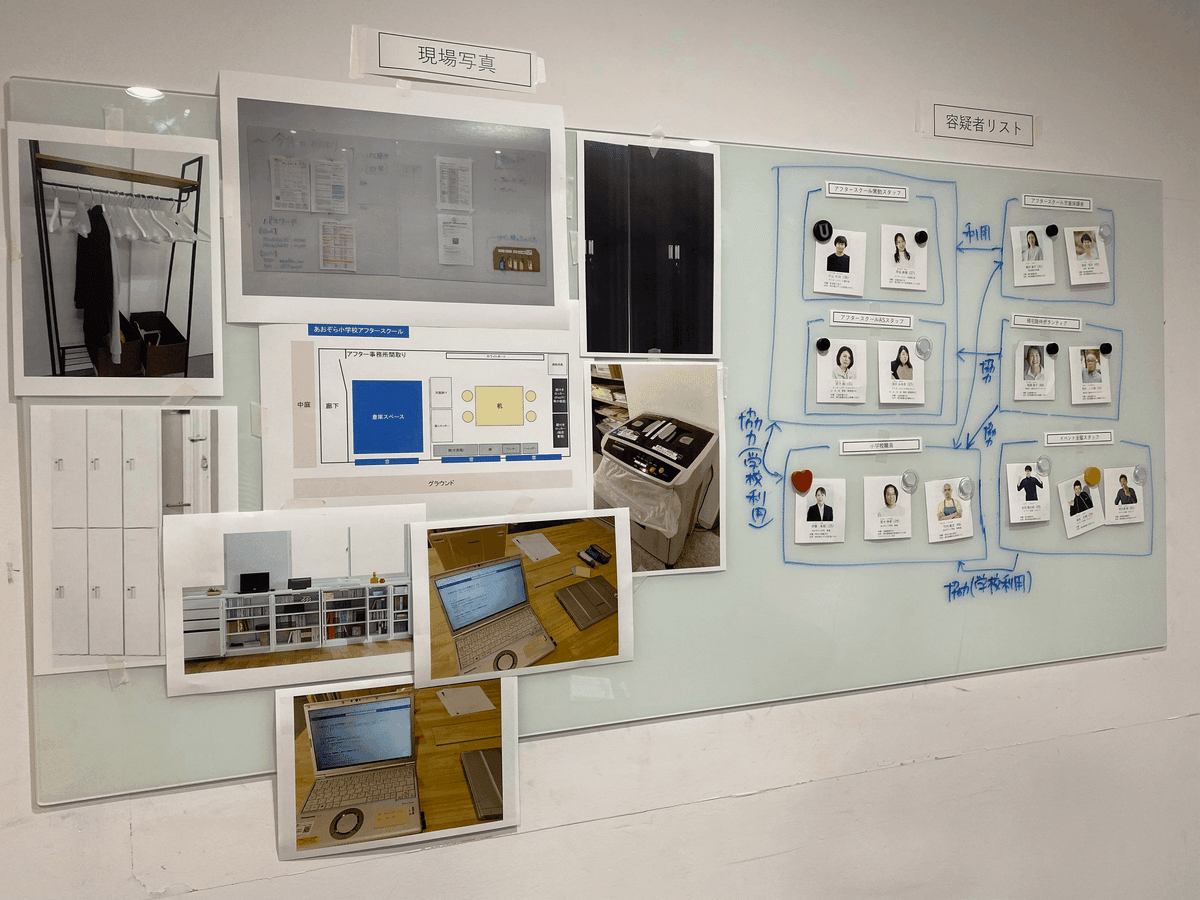

演習名からしてドキドキしてしまうこちらの演習は、ある架空のアフタースクールでPCが盗難事件が起き、チーム一丸となってその捜査協力を行なうという設定です。ドラマで見たことがあるような捜査本部の中で、事前に集められた捜査資料をもとに、容疑者を絞っていきます。

システムデザインチームのメンバーが刑事として登場したり、容疑者リストの設定がとても細かかったりと、その徹底度合いを楽しみながらも、真剣に考えていきます。

しかし、チーム内で「私は○○さんが怪しいと思う」「いや、この状況だと△△さんじゃないか」と意見が割れます。

この演習のねらいは、問題が発生しやすい・拡大しやすい環境や行動はどんなことかに気づくこと。万が一に備え、日ごろからできる防止・対処方法を考え、学ぶ機会となりました。

一部だけのご紹介になってしまいましたが、このような様々な演習を通して、団体内のセキュリティルールの内容と意味を理解したり、アンテナ感度を上げることができました。

研修の最後には、参加者一人ひとりに名前入りの認定書が手渡されました。

▼参加者の感想

・「これはここがこういう理由で危なくないか?」という理由も伝えられるレベルでのアンテナも獲得することができ、感度が上がったと思います。

・基礎的な部分と万が一の時にことを自分事化しながら、楽しく学ぶことができました。

いかがでしたでしょうか?放課後NPOってこういうことにも取り組んでいるんだなということがお伝えできていましたら幸いです。

次は秋に開催される予定の「情報セキュリティ担当研修」。いまから、どんな学びを楽しく身につけられるだろうかとワクワクします!IT機器と上手に付き合っていけるように、心強いシステムデザインチームにもサポートをもらいながら、自らも体験しながら学び続けていきたいです。

#情報セキュリティ #情報リテラシー #IT機器 #研修 #放課後NPOアフタースクール #NPO

文:コミュニケーションデザインチーム・太田