【前編】日本の子どもの体験格差~官民の実践事例から探る解決のヒント~

日本の小学生の放課後の現状と課題をひも解いて、解決のためのヒントを探る「小学生の放課後の現状と課題」シリーズ。今回は、日本の子どもの体験格差の現状と背景について考えながら、自治体や企業の実践事例から解決に向けたヒントを探っていきます。

前編では、日本の子どもの体験格差の実態をデータにもとづいて考えます。

本記事は、前編・後編の2本立てでお届けします

▼後編はこちら

子どもの体験格差とは?

日本には、習い事や旅行、休日の自然活動や文化体験などやりたいと思ったら挑戦できる子もいれば、やりたいと思ってもそれが叶わない子もいます。例えば、ピアノを習いたいと思っても習えない(習わせてもらえない)、家族旅行には一回も行ったことがない、地域の行事に参加したことがない、などです。

このように多様な体験機会に恵まれている子どもと、十分な体験機会が与えられていない子どもの間に生まれる格差は「体験格差」と呼ばれ、近年注目され始めています。

見過ごされてきた体験格差の実態

従来、日本において経済格差や教育格差は社会課題として広く認知されてきましたが、子どもの体験格差についてはそれらと比べるとそれほど重要視されてきませんでした。

そのような中、2023年7月、公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンによって、日本で初となる全国的な「子どもの『体験格差』実態調査」が行われました。

この調査では、年収300万円未満のいわゆる「低所得家庭」では、子どもの「体験」が平均的に少ないというだけでなく、「低所得家庭」の3人に1人が過去1年間で体験の機会が一つもない「体験ゼロ」の状態にあることなど、全国的な体験格差の実態を示しています。この調査によって、日本における子どもの体験格差の現状を俯瞰的に見ることができるようになりました。

子どもにとっての体験の意義

そもそも、体験とは何を指し、それが子どもにとってどのような意義があるのでしょうか。

チャンス・フォー・チルドレンの調査では、体験を大きく「放課後の体験(定期的に行う活動)」と「休日の体験(単発で行う活動)」の2種類に分けています。「放課後の体験」には、球技や水泳などの「スポーツ・運動」と音楽、書道、プログラミングなどの「文化・芸術」が含まれており、「休日の体験」にはキャンプ、海水浴などの「自然体験」、農業体験やボランティアなどの「社会体験」、そして動物園、演劇、スポーツ観戦などの「文化的体験」が含まれています。

チャンス・フォー・チルドレン代表の今井悠介氏は著書『体験格差』の中で、体験が子どもに与える影響について次のように述べています。

「子どもたちにとっての想像力の幅、人間にとっての選択肢の幅は、大なり小なり過去の「体験」の影響を受けている。(中略)体験格差とは今を生きる子どもたちにとっての楽しさや充実感の問題でもあり、将来の人生の広がりに関わるより長期的な問題でもある」

また、ベネッセ教育総合研究所は、「経験を通して学ぶことの意味を考える -調査結果からわかること-(2024年4月)」で次のような調査結果を発表しています。

あらゆる経験の中でも、「好奇心・探索の経験」(疑問に思ったことを自分で深く調べる)、「果敢な挑戦の経験」(無理だと思うようなことに挑戦する)、「夢中・没頭の経験」(夢中になって時間がたつのを忘れる)、「達成・自信の経験」(難しいことができて自信がつく)、「将来を考える経験」(自分の進路(将来)について深く考える)の5つを“チャレンジングな経験”としたとき、小学生のうちにこれらの経験が多いことで非認知能力などの資質・能力だけでなく自己肯定感・幸せ実感も高まる傾向にあることが分かりました。

つまり、多様な体験機会があるということは、自分は何が好きでどんなことをしてみたいのかという想像力や選択肢の幅を広げることにつながるのであり、好きなことに夢中になったり、無理だと思うことにも挑戦したりする経験があることが、自己肯定感や幸せ実感の向上に大きく関連しています。

そうした経験がいずれ自分自身の人生や職業の選択肢につながることもあるかもしれません。それだけではなく、体験を通して多様な人と出会うことができ、体験自体が子どもの居場所となる可能性もあります。

このように体験は子どもの自己肯定感やウェルビーイングにつながると考えられるため、本来ならば、すべての子どもたちに体験の多様な選択肢があるべきですが、実際はそのような機会に恵まれていない子どももいるというのが現状です。

体験格差の現状と背景

ここからは、体験格差の現状と格差が生まれている背景について見ていきたいと思います。その背景として今回は、学校における体験活動の減少と放課後における体験格差、経済的な体験格差、地域的な体験格差、連鎖的な体験格差の4つに注目してみましょう。

学校における体験機会の減少と放課後における体験格差

こども家庭庁が2023年に発表した「子供・若者インデックスボードver.4.0」によると、2014年度は学校における体験活動の実施時間が40.1時間であったのに対し、2017年度は33.8時間になっており、3年間で約7時間も体験活動の時間が減少していることが分かります。

これは、近年社会課題とされている教員の業務負担軽減や働き方改革が影響していると考えられます。学校での体験活動の時間が減っているということは、放課後や休日に体験活動ができない子どもの体験機会が減っているということです。

これに加えて学校の時間よりも放課後の時間の方が長いこともあり、子どもの体験は学校外で行われるものが主となっています。こうした背景によって、体験格差は放課後に広がりやすくなっているという構造が生まれています。

経済的な体験格差

文部科学省が2022年12月に発表した「令和3年度子供の学習費調査」では、世帯の年間収入別に「学校外活動費」を見てみると、公立・私立学校ともに、世帯の年間収入が増加するにつれておおむね「学校外活動費」の支出が増加する傾向が見られました。

※学校外活動費:自宅学習や学習塾・家庭教師、体験活動や習い事などの経費

また、チャンス・フォー・チルドレンの「子どもの『体験格差』実態調査」によると、直近の1年間で無料のもの、有料のものも含めた体験が1つもない「体験ゼロ」の子どもについて、世帯年収別にみてみると、世帯年収が低いほど「体験ゼロ」の子どもの割合が高くなっています。世帯年収が600万円以上の家庭だと「体験ゼロ」の子どもの割合が11.3%であるのに対し、300万円未満の家庭では29.9%となっており、2.6倍以上の格差が生まれています。

さらに、同調査の各家庭が支払っている「体験」の平均的な年間支出額を見てみると、世帯年収600万円以上の家庭は年間に体験活動に対しておよそ12万円支出しているのに対して、300万円未満の家庭では5.5万円弱となっています。金額面でも、およそ2.2倍の格差が生まれています。

以上から、子どもが体験活動をできるかどうかは家庭の収入状況に大きく左右されているということが分かります。

地域的な体験格差

先述のチャンス・フォー・チルドレンの調査によると、放課後の習い事やクラブ活動、休日のキャンプやおでかけなどについて、都市部(三大都市圏)の子どもの方が地方(非三大都市圏)の子どもよりもやや高い参加率となりました。

また、体験の運営主体を見ると、都市部は企業や民間事業者が運営している体験活動が多いのに対し、地方では自治体や公的機関、地域や保護者のボランティアなどにより運営されている活動の割合が都市部と比べて多いことが分かります。ここから民間の運営事業者が多い都市部の方が地方よりも体験の提供者が多く、豊富な体験機会があるという現状が見えてきました。

ただ一概に都市部といっても、政令市のような人口規模の大きな自治体から山間部の小規模な自治体までが含まれています。

チャンス・フォー・チルドレンの同調査では子どもがやってみたいと思う体験を諦めた理由として、経済的事情や保護者の時間的余裕の次に「家の近くに参加できる活動がない」が多く挙げられました。住んでいる地域に習い事などの体験活動がないため、隣町まで子どもを送迎しなければならない場合や、それにかかる交通費が負担であるという保護者の声もあります。

都市部・地方部に限らず、体験活動をできるところが家の近くにないことも地域的な体験格差を生み出している原因の1つと考えられます。

連鎖的な体験格差

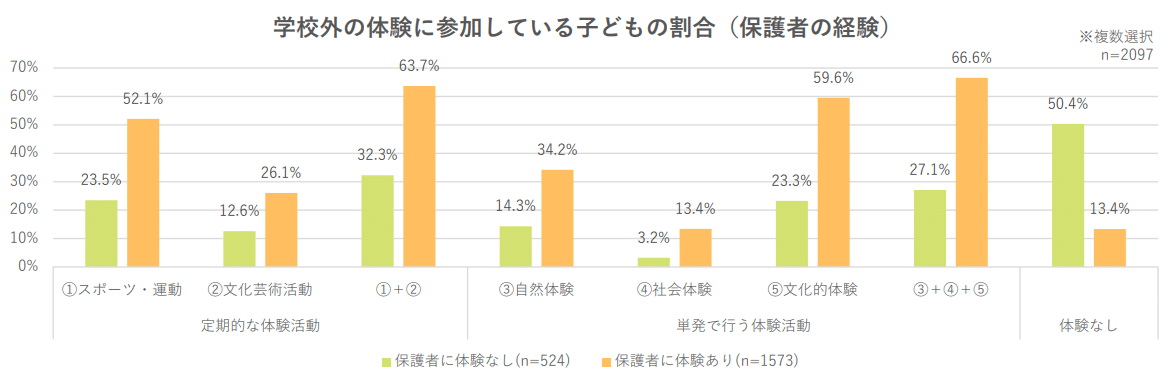

チャンス・フォー・チルドレンの同調査では、親自身がまだ子どもだった頃の「体験」のあり方とその子どもの体験の実態について分析しています。

そこからは、親自身が子どもの頃に「体験ゼロ」だった場合、その子どもも「体験ゼロ」である割合が5割を超えるのに対し、親が子どもの頃に何らかの体験をしていた場合は、その子どもの「体験ゼロ」が1割強にとどまることが分かりました。また、たとえ現在の年収が低くとも、親自身が子ども時代に何らかの体験をしている場合には、その子どもは一つ以上の体験に参加している割合が高くなっているという結果も出ました。

さらに、同調査では子ども時代に体験をしていた親の方が、子ども時代に「体験ゼロ」だった親よりも、自分の子どもがやってみたいと思う体験を「諦めさせた」と実感している割合が高いことが分かりました。ここから子ども時代に体験をしていない親は、体験に価値を感じていないため、子どもにそれを「あきらめさせた」という思いになりづらいということが推測できるとしています。

これについて今井氏は著書『体験格差』の中で、「親自身が子ども時代に何らかの「体験」をしてきたこと自体が、自分が親になったあとにわが子に対して価値のある「体験」をさせてあげたいという気持ちや欲求を持つことの土台になっているのではないか。親自身が子ども時代にどんな「体験」をしていたかに対しても、その親(=祖父母)の子ども時代の「体験」のあり方が関係したと考える方が自然」と述べ、世代を超えて体験格差が連鎖し、その格差が固定化されている可能性を示唆しています。

前編では、データや資料から体験格差の実態とその背景について考えました。後編では、自治体や企業の取り組み事例から体験格差解消に向けたヒントを探っていきたいと思います。

文:コミュニケーションデザインチーム・佐々木