欲しい未来へ、寄付を贈ろう。社会課題を解決するための、NPOへの寄付とは

こんにちは!CLACK広報・ファンドレイジング担当の徳永です。

突然ですが、「寄付月間」をご存知でしょうか。寄付月間(Giving December)とは、「欲しい未来へ、寄付を贈ろう。」を合言葉に毎年12月の1ヶ月間、全国規模で行われる啓発キャンペーンです。

「寄付」と聞いて身近に感じる方もいれば、寄付文化は知っているけど実際にしたことはない、少し遠い言葉だなと感じる方もいらっしゃると思います。

世界寄付指数(CAF World Giving Index)では日本の順位は低く、2022年時点での寄付スコアが世界119か国中103位だったため、後者に感じる方のほうが多いのではないでしょうか。(※1)

今回のnoteは、そんな「寄付」についてお伝えしたいと思います。

そもそも NPOって?

まずは「NPO」についてご説明します。NPOとは「Non-Profit-Orgnization」の略で、継続的、自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。NPOという単語については広義・狭義でさまざまな定義がありますが、「NPO法人格」をもつ団体は、内閣府が指定する20種類の「特定非営利活動分野」に関連した活動をおこなっています。

日本では、NPO法に基づいて設立されたNPO法人が2024年現在約52,000団体(※2)あり、ほぼ全国のコンビニの数と同じです。行政やビジネスセクターだけでは手が届きづらいさまざまな分野において、非営利団体による社会貢献活動がおこなわれており、NPOは既に社会のインフラとなっていることがわかります。

数あるNPOのなかでCLACKの取り組んでいる社会課題や活動については、こちらをご覧ください。

非営利団体への寄付

CLACKを含め、非営利活動をおこなっている団体は、活動や支援の直接の対象となる方(以下:受益者)から何らかの報酬や対価をいただくことは多くありません。内閣府の調査によると、NPO認証法人の収入源のうち受益者からの収入は14.5%に留まり、その他の寄付・助成金・会費などの”受益者以外”からの収入が85.5%を占めています。(※2)

受益者からの収入を得ないもしくは得にくい理由として、以下のようなケースを想像していただくとわかりやすいかと思います。

自然災害後に、被災地に物資や支援を提供する(受益者=被災者)

路上生活者に、炊き出しやシェルターを提供する(受益者=路上生活者)

捨てられた動物の保護活動や里親探しをおこなう(受益者=動物)

CLACKの活動で例に挙げると、”経済的貧困状態にある高校生” に ”無料プログラミング学習支援・キャリア教育”を提供すること、になります。

困難を抱える高校生が「将来のために、なにかスキルを身につけたい」と思ったとして、有料のプログラミング塾などには「経済的理由で通えない」「学ぶためのPCを買えない」「通うための交通費が出せない」という状況に置かれているのが現状です。

そうした高校生に、お金が理由で学びを諦めることがないよう、CLACKはすべて無償でプログラムを提供しています。

では、NPO活動の受益者や困難を抱える中高生に「支援」を届けるための活動資金はどこから出てくるのか?ーこれが、NPOが寄付を募っている理由です。

社会貢献活動の「寄付」と「ボランティア」

社会貢献活動はさまざまな種類がありますが、「ボランティア」と「寄付」が両輪といえます。ボランティアは、自らの時間と労力をつかって「だれかのために行う行為」であるとすれば、寄付は「だれかを信じて託す行為」といえます。

欧米では個人寄付の割合がほとんどである一方、日本では個人寄付と法人寄付の割合が約半々といわれており、個人が寄付をおこなう文化が根付いているとは言いにくいのが現状です。

しかし、1995年に起きた阪神淡路大震災では、行政の対応が遅れる一方、民間による迅速な支援が高い注目を集めました。被災者支援のボランティアに参加した人は3ヶ月間でのべ100万人を超えたともいわれており、この年は日本の「ボランティア元年」ともいわれています。ここから、日本国内でもさまざまな場所において「ボランティア」が身近になってきています。

また、2011年は東日本大震災の影響もあり、個人寄付額が1兆182億円にものぼりました。この後も国内における寄付者率は震災前より減少することなく、2016年は15歳以上の45.4%・約4571万人が寄付をおこないました(※3)

こうして「だれかのために」と寄付やボランティアを行う人は増えており、また、ふるさと納税やクラウドファンディングの普及で、寄付への関心は少しずつ高まってきています。

寄付をおこなうメリットとは

上述のとおり、寄付は「だれかを信じて託す行為」といえます。非営利団体に寄付を託すことが、社会貢献や多様化・複雑化していく社会課題の解決につながっていきます。そうして社会がよくなり、まわりまわって自分や周りに還元されることが、寄付をおこなうメリットといえます。

また、もう少し現実的なメリットに注目すると、特定の団体への寄付は税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けられることが挙げられ、節税と同時に社会貢献ができる仕組みがあります。国が認めた認定NPO等の団体、国や自治体、学校や政党等への寄付を申告すると、所得税、法人税、相続税などで税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。

また、法人寄付についても、一般の寄付金に係る損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入することができます。

CLACKは大阪市より認定された認定NPO法人のため、CLACKへのご寄付も寄付金控除の対象となっています。詳しくはこちらをご覧ください。

また、近年では「ふるさと納税を通した寄付」もさまざまな自治体で行われています。

特定の自治体にふるさと納税として寄付があつまり、自治体が指定したNPO法人にその寄付金が分配される、という仕組みになっています。

こちらは【NPO】への寄付ではなく【自治体】への寄付となるため、通常のふるさと納税と同じく、寄付額のうち2,000円を超えた分を所得税と住民税の納税額の合計から控除が可能です(限度額あり)。 つまり、2,000円の自己負担で、それ以上の額を寄付(納税)することができます。

CLACKへのご寄付

日本は、世界から見てもGDP4位と経済大国としての印象が内外にあるものの、実際は9人に1人の子どもが貧困状態にあります。ここでいう「貧困」とは、可処分世帯所得が中央値の半分以下である「相対的貧困」を指し、具体的な数字を例に出すと、「月14万円以下で成長期の子どもを育てていく」状態です。

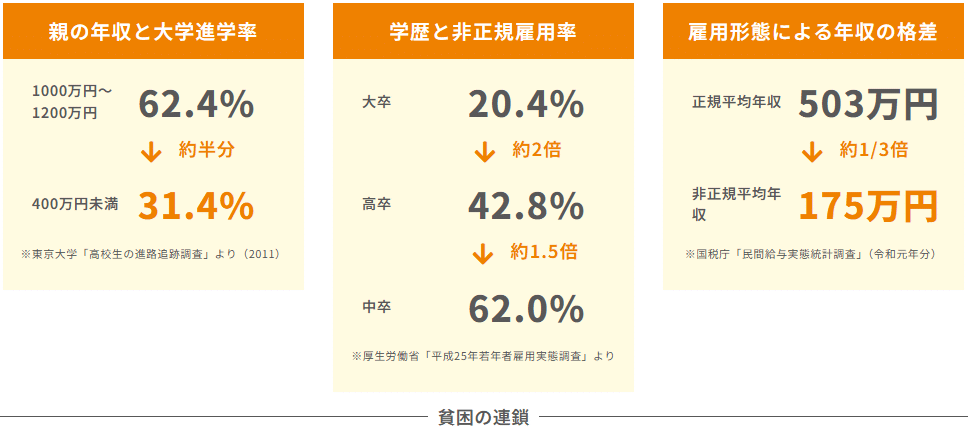

親の年収がこれらに影響を与えた結果、子どもたちの将来的な年収にも格差が生まれるといったデータも出ており、世代を超えて貧困が連鎖する社会構造があります。

CLACKでは、こうした「貧困の連鎖」から脱するための活動をおこなっています。(冒頭にもリンクがありますが、取り組んでいる社会課題や活動について詳しくはこちらをご覧ください)

しかし、冒頭でもお伝えしたように、CLACKが支援する中高生から収入を得ることはありません。

「デジタルに触れたい」「プログラミングを学びたい」「将来のために役立つスキルを身につけたい」「困難な状況から脱したい」

そういった中高生に無償で支援を届けるために、ご寄付を募っています。

皆さまからのご寄付でできること

たとえば、プログラミング学習支援「Tech Runway」では、高校生と出会うきっかけづくりからインターン等の実践のステップに進めるまで、高校生1人あたり少なくとも25万円かかります。年間1拠点あたり45人を受け入れているため、約1125万円/1拠点の運営費用がかかっています。現在は大阪、東京を中心に4拠点運営しており、年間約150人を受け入れています。

費用の内訳として、下記のような項目があります。

プログラム1回に参加するための交通費

プログラムを完走するための教材費

プログラミング学習支援に使用するパソコン代

一人ひとりの高校生に伴走するメンター(大学生)費用

高校生と出会うために必要な学校連携担当スタッフ費用

こうした活動費用のため、CLACKへのご寄付をお願いしております。

<ご寄付でできることの例>

終わりに

CLACKが支援していた生徒が、最初は考えていなかった大学に進学することを決意したり、実際にIT業界で働き始めたりと、自分たちの未来を切り拓いています。

皆さまからいただくご寄付は、こうした子どもたちの「可能性」を広げるための支えになります。

欲しい未来へ、寄付を贈ろう

という思いに共感してくださった方は、この機会にご寄付をご検討いただけますと幸いです。

「ご寄付は難しい」という方も、ぜひ本noteのシェアなどでご協力をお願いいたします!

【2024年12月31日まで】ふるさと納税を活用したご寄付が可能です。

マンスリーサポーターへのご登録はこちら▽(月1000円から可能です)

【出典・引用】

※1:https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/caf_world_giving_index_2022_210922-final.pdf

※2:https://www.npo-homepage.go.jp/uploads/R5_houjin_report.pdf

※3:https://jfra.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/GJ2021_infographic.pdf

いいなと思ったら応援しよう!