京の夏の旅~下鴨神社から上賀茂神社へ

暑いよ!暑いよ!

スタートは、京阪電車の出町柳駅。改札口のある地下から、〈下鴨神社はあちら〉という看板を目印に進み、地上に出て、道路を渡ると、糺の森の入口です。木々のあいだをすすむと、ほどなく賀茂御祖神社の碑。

木々の緑を見ると、不思議と暑さが和らぐような気がしますが、京都の気温37度!

今回の旅行の目的が3つあって、一つめがこれ。御手洗池に足をつける神事。毎年、土用の丑の日の前後10日間おこなわれます。

参道を進むと、かつて鴨長明のお父さんが禰宜をつとめていたという、河合神社がありました。

まぁ美麗祈願の神社ですって。めずらしい鏡絵馬が奉納されています。

参道をさらにすすみます。やっぱり木があると、気分が涼しいな。

前方に屋台が並んでいるので、それを避けて参道を右に逸れると、何かある!左下に写っている石敷遺構は復元された「糺の森の祭祀遺跡」だそうです。へえー、ここで祭祀がおこなわれていたのですね。

御手洗

ふたたび参道に戻って、進むと、由緒ありげな御手洗が。

(ここは、「みたらし」とふりがなをつけないと、台無しな気がするぞ)

ひとつ上の写真に写っている、看板の説明によると、石でできている御手洗は「御祭神の神話伝承にちなむ舟形磐座石」、樋(左に見える木)は「糺の森のヌシと呼ばれていた樹齢600年のケヤキ」だそうです。ほほうと見入ってしまいました。水はとても冷たかった。

楼門が見えてきました。

さっそく、御手洗社へ。受付で500円を納め、袋に靴と靴下をいれて、さあ、御手洗池に足をつけるぞー。「わー冷たい」という声があちらこちらであがります。うん、気持ちいい~。

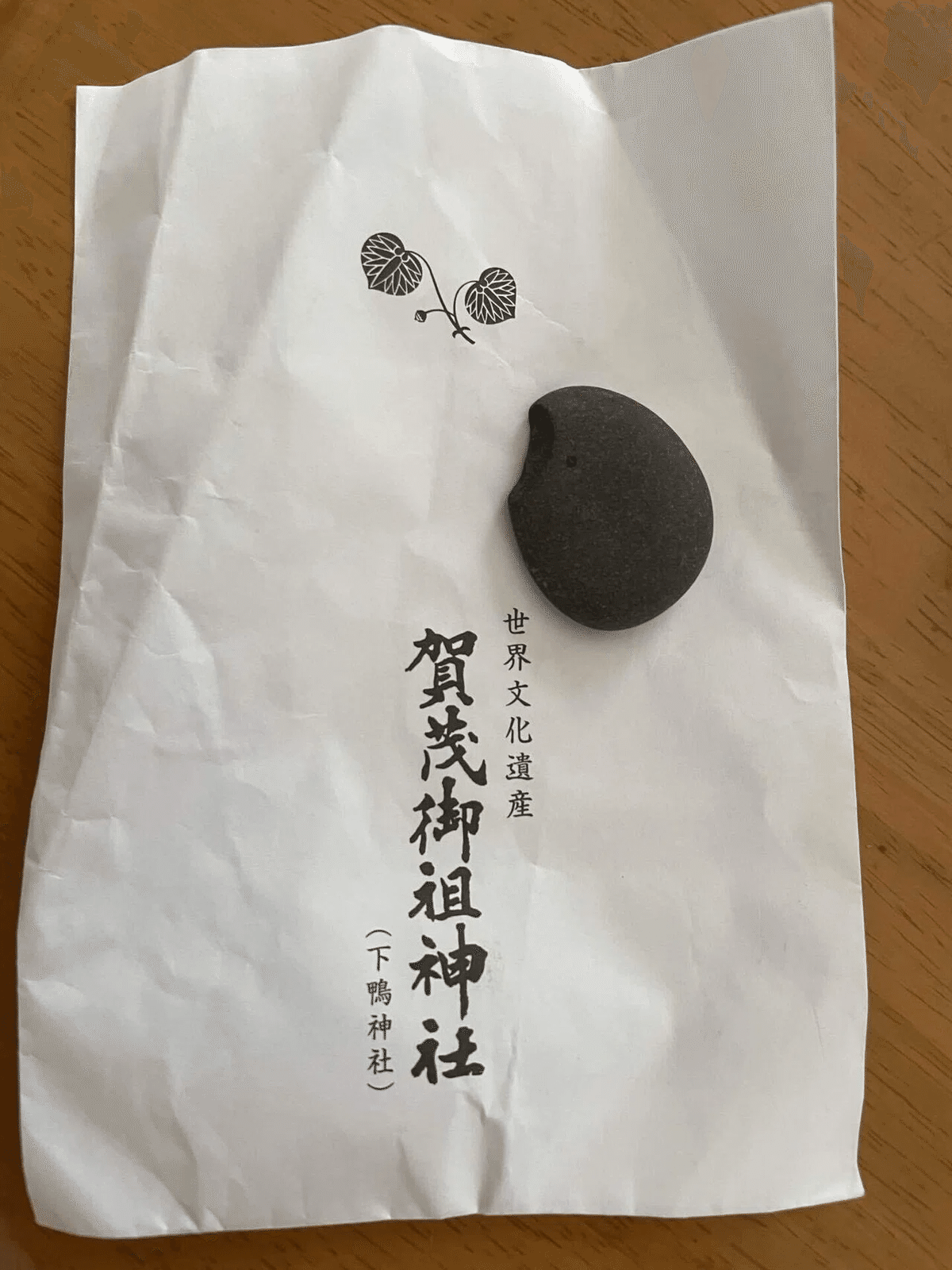

池の底の石だそうです。なんとなく、欠けている石を選んじゃった。

「京の夏の旅」の特別拝観。本殿の近くの涼しい室内で、説明していただきました。ご本殿の屋根、横から見ると「へ」の字に見えるのが特徴だとか。言われてみればたしかに。〈流造〉というそうです。

上賀茂神社へ

じゃ、次、上賀茂神社に行きましょう。バス停に向かうと、なんと、今、横を通っていったバスが上賀茂神社行き。がっかりしていると、目の前にタクシーが停まり、人が降りてきたので、"渡りに船"ではないけど、乗り込みます。

「上賀茂神社までお願いします」と言うと、運転手さんが「正しい順番で参拝してますねえ」とおっしゃいます。

下鴨神社は正式には、賀茂御祖神社。上賀茂神社の祭神、賀茂別雷大神の祖父と母が祀られているので、先祖が祀られている下鴨神社からお詣りするのが正しい順番だとか。ほう、なるほど。全然考えていませんでした。

下鴨神社の祭神は、賀茂建角身命と玉依比賣命。上賀茂神社の祭神の賀茂別雷大神の、お祖父さんとお母さんです。賀茂別雷大神のお父さんは天津神。詳しい神話はこちらに→https://www.kamigamojinja.jp/about/shinwa/

そうそう、タクシーの運転手さんが、コロナ後は観光にいらっしゃる外国の方の、国のバリエーションがすごく増えたと話していました。乗客に聞いたところ、アイルランドに××××、△△△△、ブルガリアなどなど(×と△は知らない国で、覚えられませんでした)。へえー、そうですか、などと相づちをうっているうちに、上賀茂神社の社家が並ぶ道を通って、一の鳥居の前に着きました。タクシー代1600円なり。楽ちんでした。

気温37度ですよ、気をつけてくださいよ、と運転手さんに念押しされて、タクシーを下ります。

細殿前の立砂。上賀茂神社に来たなぁという気持ちになりますね。

ならの小川

風鈴の音色が聞こえてきます。これは橋殿をへだてて、ならの小川を見たところ。今回の旅の目的の二つめは、この、ならの小川を見ることでした。

風そよぐならの小川の夕暮は みそぎぞ夏のしるしなりける

▶風がそよそよと吹くならの小川の夕暮は、涼しくて心地よいが、夏越のみそぎが行われているのが、夏のしるしなのだなあ

これは百人一首の藤原家隆の歌。涼しく感じられるけれど、まだ夏だよ。夏越のみそぎが行われているのが、その証拠さ、と詠んでいます。

夏越祓は旧暦6月末、夏の終わりにおこなわれる神事です。今回、訪れたのは2024年7月20日、新暦では夏真っ盛りですが、風鈴を揺らす風と澄んだ水の流れを見ていると、暑いけど心は爽やか、そんな気持ちになりました。

藤原家隆も、きっとここで涼しい(Cool!)と感じたのでしょう。

上賀茂神社では、新暦の6月30日に夏越大祓式が行われます。午後8時に、この橋殿から、人形をならの小川に投げ入れ、祓えをおこなうとか。そして、そのあいだ、百人一首の家隆の歌、風そよぐならの小川の夕暮は みそぎぞ夏のしるしなりけるが朗唱されるそうです。

いつ頃から家隆の歌が朗唱されるようになったのでしょうか。聴いてみたい!今年も都合がつかなかったのですが、いつかうかがいたいと思っています。思っていれば、かなうはず。

片山御子神社(片岡社)

今回の旅の目的の三つめは、紫式部の歌碑を見ることです。なのに、わたしのバカバカ、歌碑を探すのをすっかり忘れていました、いまこの時まで。

ま、それは次の楽しみとして(切り替え早い)、お社にお詣りしてきました。

祭神は玉依比賣命、つまり賀茂別雷大神の母上。

かわいらしいお社です。

紫式部集に次のような歌があります。片岡が片岡社(片山御子神社)のことをいうので、ちょうどこのあたりで詠んでいるのでしょう。

ーーーーーー

賀茂社に参ったときに、同行していた人が「ほととぎすよ、鳴いておくれ」と言った明け方に、片岡の杜の梢が美しく趣き深かったなあ

(賀茂にまうでたるに、「ほととぎす鳴かなん」と言ふあけぼのに、片岡のこずゑをかしく見えけり)

ほととぎす 声待つほどは 片岡の 杜のしづくに 立ちやぬれまし

▼ほととぎすの鳴き声を待つあいだ、片岡の杜に立って朝露のしずくにぬれていようかしら。

詞書の「ほととぎす鳴かなん」の「なん(なむ)」は未然形接続の、”あつらえ”の終助詞。たとえば、洋服をあつらえるは、他の人に頼んで作ってもらうことですよね。つまり、”あつらえ”の終助詞は、自分以外のものに〈~してほしい〉と願うときにつかいます。たとえば「雨降らなむ」なら、〈雨が降ってほしい〉というように。ここではホトトギスに、鳴いてほしい、と願っています。(下の写真に写っている案内板の訳をこっそり訂正)

しづく

さて、紫式部の歌の末句「しづくに立ちやぬれまし」について。紫式部の時代は、直接、(現代の私たちが手にできるような)万葉集を見るのではなく、抜粋されたかな書きの万葉集の歌(万葉仮名を訓み解いたもの)を読んでいました。そんなかな書きの万葉集の歌に、こんな贈答歌があります。

おほともの王子

あしひきの山のしづくにいもまつとわれ立ちぬれぬ山のしづくに

▶山のしずくに、愛しいあなたを待って、わたしは立ったまま濡れているよ、山のしずくに

かへし 石川女郎

我まつと君がぬれけんあし引の山のしづくにならましものを

▶わたしを待つと、あなたが濡れていた山のしずくになりたかったのになあ

なんてロマンチックな贈答歌でしょう!

だから、紫式部の歌も恋の歌めいた表現をしているのは確かですが、ホトトギスの初音(シーズン初の鳴き声)を聞くことにすごく熱心な当時の人たちのことを考えれば、ホトトギスの初音を待ちこがれる気持ちを恋の歌めかして詠んだという解釈もできるのではないかと思います。

たしかに、男性の声をホトトギスの鳴き声になぞらえるという表現はありますが(和泉式部日記の冒頭など)、なんでもかんでも恋に結びつけなくてもいいんとちがう?なんて、ブツブツ言っております。

(注)文法については訂正したけど、歌の解釈は自由です。

ーー和歌のことになると、俄然語り始めるわたくし。

片山御子神社のすぐそばにある橋からみた、ならの小川

上賀茂神社でも、京の夏の旅の特別拝観をしました。神官から神社の由来をうかがったあと、しゃら~しゃら~とお祓いをしていただき、権殿の近くまで入って参拝、そのあと別会場で神事でつかう道具などの展示も見ました。会場入口の壁には「光る君へ」のポスターと道長&まひろのサインが飾られていました。

立砂をよーく見ると

さっきうかがった神官のお話で、へえ~と思ったので帰りに確認。左の立砂には、松の葉が3本。(毛が3本なら、おばQだなと思った人~?はーい)

右の立砂には松の葉が2本。

奇数が陽、偶数が陰なので、あわせて陰陽だそうです。でも、遠くからは、松の葉は見えませんね。

祇園祭後祭の準備風景

上賀茂神社からバスにのって、四条烏丸に行き、始まったばかりの祇園祭後祭の山鉾建てのようすを見てまわりました(2024年7月20日)。

骨組みだけの山鉾は、かえってめずらしいかも。

イノダコーヒーの本店で、サンドイッチとコーヒーを頼んで、今日の観光おしまい。