酒井忠康『遅れた花──私の写真ノート』

☆mediopos2978 2023.1.12.

写真を撮るということは

どういうことなのか

写真の見方については

いまだほとんどわからないでいるが

写真を見るとき

それがこちらに「来る」かどうか

という違いだけは

どこかで感じ取ることができる

「来る」か「来ない」かは

「写る」写真か

それとも

「写す」写真か

その違いなのだろう

写す写真は

対象化された像だが

写る写真は

写されたものを

対象化しているのではない

像はその関係性の場のなかで

「出現」している

以下に引用している

安齋重男のイサム・ノグチの写真についての文章でいえば

「写すという意図にもとづく写真」ではなく

「写る(出現)という方向」の写真ということではないか

これは写真だけにかぎったことではない

具体的な対象の存在しない音楽演奏についても

言葉を使って書くということについても同様で

演奏するというのではなく音が来る

書くというのではなく言葉が来る

という方向における表現なのだろう

そしておそらく表現するということは

対象への働きかけというのではなく

対象と切り離されない関係性のなかで

あるいは対象化できないものとのあいだのなかで

こちらに「来る」あるいは「届く」ときに

はじめてそれが「ひらく」「ひらかれる」

しかし「来る」あるいは「届く」ためには

通常なにかを表現するときよりも

何重にも何層倍にも表現するためのスキルが必要となる

「来る」あるいは「届く」といっても

なにもしなくてもそうなるということでは決してない

内的に照応できるからこそ

言葉を変えれば

それを受けとることができるからこそ

はじめて「来る」あるいは「届く」ことができる

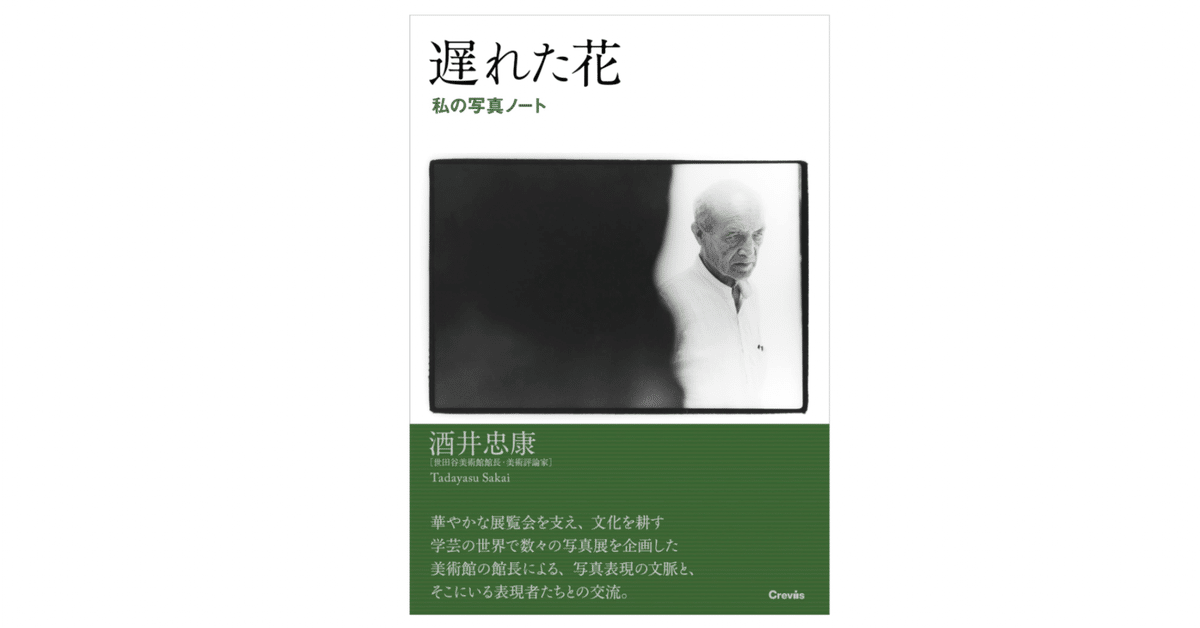

■酒井忠康『遅れた花──私の写真ノート』

(クレヴィス 2022/9)

(「安齋重男——写真と彫刻」より)

「イサム・ノグチの《End》という作品がある。苦虫を噛みつぶしたような顔をしたイサムさんの姿が、その彫刻の穴からのぞいてみえる写真である。安齋氏によると、この写真は彫刻を組み立てている最中の一瞬をとらえたものだという。私は石の掟に鋭く反応している彫刻家の姿に見えるけれども、はたしてこうした解釈は、写真が招来する任意性のためだろうか。そうは思われない。あらゆる想念の自由を断じてゆるさないような一瞬が、ここに凍結されているからである。そして、私には次のようにいうことしかできない。これはおそらく、一人の写真家と一人の彫刻家との、何か運命的な出会いのなかに出現した、ある種の関係である——と。

たしかに安齋氏は、それまでにも数多くの参加や作品あるいは制作の現場などをカメラにおさめてきた。その長期にわたる氏の写真の集積を、過ぎ去った事象の記録として検証してみる価値は十分にある。しかし、その多くは他動的で、写真のもつ客観性という記録の外へもちだしにくい性格のものであった。ところが、そうした記録としての事象の意味から写真を解放してみようとする意識が安齋氏のなかに生じてくる。おそらくイサム・ノグチの彫刻との出会いによってもたらされたのだろうとおもうが、彫刻のもつ沈黙の時間と空間のなかに身を置くことによって、写すという意図にもとづく写真から写る(出現)という方向に転換しはじめたのではなかったか。

これは、私の推察以外の何ものでもないが、しかし、安齋氏が『アートフォーラム・インターナショナル』誌に掲載したフォト・エッセイ「イサム・ノグチ・ガーデン・ミュージアム」は、そのことを如実に物語っている。撮影するまでの二晩をイサムさんの部屋で過ごし、夜の暗闇のなかに存在する一群の彫刻とつきあうことになったという。イサムさんは「アンザイは変わった男で、ボクの彫刻とネタ男だ」と知人たちに紹介したらしいけれども、彫刻そして彫刻をとりまく空間の変貌する様子との、こうした写らない時間を過ごすことによって、安齋重男は写真の前提にたよることをしない、きわめて刺激的な体験をした。

いちどこうした白紙還元された虚空に身を置く体験を通じて、ネライをつけてシャッターを切る行為の意味を感知したのではないだろうか。中国大陸の馬賊が登場する檀一雄のある小説のなかに、拳銃の訓練の最初は空に向かって発砲する——とあったのをおぼえているが、標的(被写体)は不動であっても走る馬上からは不動なものとはならないからである。安齋氏は私に反射神経をたよりにシャッターを切る、切ってからあらゆることに気づく、といった。これはまさに、写すのではなく、写る(出現)ということにたいする安齋茂男の率直な見解だとおもう。

イサムさんの八十四歳の誕生日に撮ったという最後のポートレイトがある。柔和な表情のイサムさんがバースデイ・ケーキを前にして立っている。しかし、この写真には安齋氏の荷担が残っている。写る(出現)ということの、人為を超えた何かが写真に内在しているということであろう。私は安齋氏がイサムさんに近づきすぎたのだろうと考える。《End》の穴からのぞいてみえるイサムさんと比較してみれば、このことがよくわかる。

だから、どういうのではない。人間を対象としようが彫刻作品であろうが、鋭くみつめて理解を深めるならば、そこに相互作用がはたらくのは当然のことである。敬意の気持ちが写真に投影する。そして予期せぬ映像が写真に出現する。こうしたことによって、同じ彫刻でも、それがいかなる状態のなかにあるかということによって、異なった対応関係が生じるのである。」