芸術新潮2024年5月号 【特集】謎解き デ・キリコ/長尾天『ジョルジョ・デ・キリコ 神の死、形而上絵画、シュルレアリスム』

☆mediopos3453 2024.5.1

『芸術新潮2024年5月号』の特集は

「謎解き デ・キリコ」

日本で10年ぶりに開催される「デ・キリコ展」

(4月27日〜8月29日 東京都美術館)に

あわせて組まれている特集である

「デ・キリコ」については

mediopos-2315(2021.3.19)で

長尾天『ジョルジョ・デ・キリコ/

神の死、形而上絵画、シュルレアリスム』を

とりあげたことがある

それをふまえながら

主に「デ・キリコをめぐる10の謎」から

「形而上絵画」

「シュルレアリストたちとの愛憎劇」

「「古典絵画」学び直し」

「新形而上絵画」という

時代別の変遷について見ていくことにしたい

若きデ・キリコは

象徴主義の画家アルノルト・ベックリンや

マックス・クリンガーの影響を受けた絵画を描いていたが

やがてニーチェやショーペンハウアーの哲学の影響を受け

1910年「形而上絵画」に目覚めることになる

1911年にはフィレンツェからパリに出て

サロン・ドートンヌやアンデパンダン展に出品

アンドレ・ブルトンを中心とするシュルレアリストたちは

その形而上絵画を高く評価し

デ・キリコ自身も

「シュルレアリスム革命」第1号(1924年発行)に起稿

メンバーの集合写真にもおさまっているが

すでにその頃デ・キリコは作風が変わり

「古典回帰」の傾向を見せており

シュルレアリストたちに批判されてしまうことになる

なぜ「古典回帰」したのかだが

1915年以降のヨーロッパでは

デ・キリコに限らず古典回帰の傾向が見られ

むしろデ・キリコはその流れのなかにあった

いわば時代の「空気」を感じとったがゆえの

「古典回帰」だったのだろう

しかしシュルレアリストたちとの関係は

それで断絶してしまう

ところがその50年後

1968年にミラノで発表される一連の作品から

「新形而上絵画」を描くようになる

かつての「形而上絵画」でのモチーフを使いながらも

「イラストやコミックのように軽くて淡く、薄い」

「遊戯性」の高いイメージの絵画である

これもかつての古典回帰が

時代の流れにそったものであったように

ポップアートの時代の「空気」を感じとり

それにあわせて作風を変えたといえるのだろう

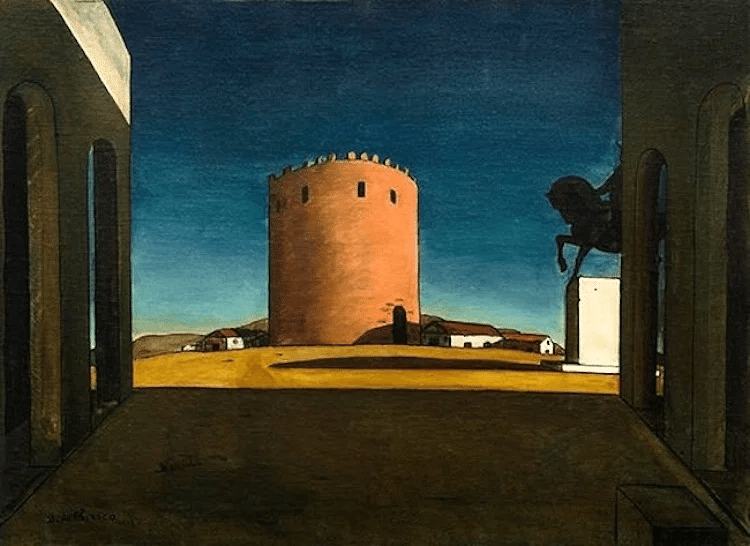

しかしデ・キリコといえばやはり

《ヘクトルとアンドロマケ》

《通りの神秘と憂鬱》

《不安を与えるミューズたち》

に代表されるような「形而上絵画」こそであり

デ・キリコの「古典回帰」による

シュルレアリストたちとの断絶も肯ける

以前に長尾天『ジョルジョ・デ・キリコ/

神の死、形而上絵画、シュルレアリスム』で

とりあげたのもその断絶についてだった

その断絶が何を意味するのかについて

あらためて簡単にふれておきたい

「形而上絵画」は

世界の背後に仮構された

絶対的な「真の世界」を破棄した

いわば「神の死」以降の絵画である

シュルレアリスムは

真の世界・絶対的なものから離れ

「世界の無限の解釈可能性」を開示しようとし

それゆえにデ・キリコの形而上絵画が

その運動に深く影響を与えることとなる

しかしデ・キリコの「古典回帰」は

過去の巨匠たちという「父たち」と同化し

「無際限な自己投影の場」で自我肥大することで

死んだはずの神を絵画の「真実」という姿で

生き残らせてしまうものだった

(それはキリコ自身の「父」との和解と

同一化だったようである)

シュルレアリストたちにとって

「古典回帰」による作品は

絶対的な「真の世界」を甦らせてしまうものだったのだ

そのことで

「世界の無限の解釈可能性」の開示へではなく

「無際限な自己投影の場」での自我肥大へと

堕してしまうことになる

世界をひらこうとするときも

自己をひらこうとするときも

取り違えられやすいのは

真実に近づこうとして

過去への回帰というかたちをとってしまいがちなことだ

それは「プレ(前)」と「ポスト(後)」の

錯誤・取り違えということでもあり

子供のようであろうとして

子供に戻って退行してしまうことでもある

自我の罠として心しておきたい

■芸術新潮2024年5月号

【特集】謎解き デ・キリコ/シュールより奇天烈、ポップより斬新

■長尾天『ジョルジョ・デ・キリコ/

神の死、形而上絵画、シュルレアリスム』(水声社 2020.12)

**(「芸術新潮2024年5月号」〜

「デ・キリコをめぐる10の謎 II 「形而上絵画」って何?」より)

*「————デ・キリコの代名詞ともいえる「形而上絵画」のはじまりは?

若き日のデ・キリコは象徴主義の画家アルノルト・ベックリンやマックス・クリンガーの影響を受け、「ベックリン風」の絵画を描いていました。やがてニーチェやショーペンハウアーの哲学に傾倒し、「形而上絵画」に目覚めたのは1910年。フィレンツェのサンタ・クローチェ広場で掲示を受けたと本人が語っています。その広場の情景を描いたのが《ある秋の午後の謎》です。

————「形而上絵画」で何を表現しようとしたのでしょう?

本来、形而上学とは神や真理といった絶対的なものを探求する学問ですが、デ・キリコは、むしろそれらの不在を表すものとして画面を作っていきます。つまり「形而上絵画」とは形而上学的な何かに突き抜けることをしない絵画なのです。一方、前後関係や意味の関連性、原因と結果といったつながりから論理を導き出すこともしません。モノとモノの孤立した関係、すなわち「宙吊り状態」を描こうとするのです。デ・キリコは、「ニーチェやショーペンハウアーは、無意味の「意味するところを教えてくれた。その無意味が芸術にどう変化し得るのか。新しい芸術の骨組みをいかにして創り上げるのかを教えてくれた」と回想しています。そして「世界は無限の解釈を内包している」というニーチェの「パースペクティヴィズム」から「ひとつの意味に括られることの意味のなさ」を引き出し、絵の中で実践してゆきました。表現する主体=主観を絶対視せずに芸術を捉え直している点は非常に重要です。」

**(「芸術新潮2024年5月号」〜

「デ・キリコをめぐる10の謎 III シュルレアリストたちとの愛憎劇」より)

*「————シュルレアリストたちとの関係について教えてください。

1911年、フィレンツェからパリに出たデ・キリコは翌年、《神託の謎》と《ある秋の午後の謎》をサロン・ドートンヌに出品します。さらにその翌年にはアンデパンダン展にも出品。それに着目したのが詩人ギョーム・アポリネールでした。彼は形而上絵画の独創性を絶賛し、デ・キリコを画商ポール・ギョームに紹介します。第一次世界大戦が始まると、デ・キリコは従軍するためパリを離れますが、ギョームのギャラリーに作品を託し、新作も送り続けました。ただし、アンドレ・ブルトンを中心とするシュルレアリストたちがデ・キリコの形而上絵画を高く評価したのは、微妙にズレたタイミングでした。このことには、注意が必要です。

————受容にタイムラグがあったということですね。

戦争が終わった翌年、母親とともにローマに移住したデ・キリコは、ボルゲーゼ美術館でティツィアーノの作品を見て感銘を受け、古典的な作風に立ち戻ります。ところが、まさにその頃、パリでは形状絵画の画家としてのデ・キリコがフィーチャーされ、展覧会が開催されていました。

『シュルレアリスム宣言』(1924年)の立役者であるブルトンは詩人であり、出発点は文学ですから、そもそも造型芸術についての綱領はなかった。そんな状況のなか、マックス・エルンストやルネ・マグリット、サルバドール・ダリ、ポール・デルヴォーら、名だたるシュルレアリストたちがデ・キリコの作品を観て衝撃を受ける。マグリットに至っては《愛の歌》を雑誌で初めて見た時、涙を流して感動したといわれています。こうしてデ・キリコは、主に具象的な作風のシュルレアリストたちにとっての。ひとつのお手本になっていったわけです。ただ、本人にしたら複雑ですよね。自分にとっては過去のものになった様式によって人々が勝手に盛り上がり、新しいムーブメントが起こっていたのですから。とはいえ、彼は1924年に発行された機関誌「シュルレアリスム革命」第1号に起稿し、メンバーの集合写真では中央におさまってもいます。しかし翌年、パリで新旧作品を交えた展覧会を開くと、ブルトンらに新作を激しく批判され、早くも訣別することになりました。」

**(「芸術新潮2024年5月号」〜

「デ・キリコをめぐる10の謎 V「古典絵画」学び直し」より)

*「————古典絵画に回帰したのですね。

作風が変わったことでシュルレアリストたちの批判に晒されてしまいますが、実は、1915年以降のヨーロッパでは、デ・キリコに限らず、明らかに古典回帰の傾向が見られました。キュビスムが絵を解体した末に、ピカソが具象性や古典性に立ち戻った時期ですね。(・・・)つまり、デ・キリコはシュルレアリストからは反発されますが、世の趨勢から外れていなかったのです。」

**(「芸術新潮2024年5月号」〜

「デ・キリコをめぐる10の謎 VII 50年後の「新形而上絵画」」より)

*「————古典回帰後の「新形而上絵画」とは?

1968年にミラノで発表された一連の作品が始まりとされています。かつて形而上絵画で用いていたマヌカンやギリシャ神話的なモティーフを採用しながらも、イラストやコミックのように軽くて淡く、薄い。イタリアの美術批評家マウリツィオ・カルヴェージの言葉を借りれば「遊戯性」が高まっている」————おもちゃ箱をひっくり返したようなイメージです。」

「————何故、このようなタイプの作風に?

肯定的な意味でのこの「軽さ」は、傍らにポップアートがあった時代ならではと感じます。当時の美術界では、すでに絵を描くことが当たり前ではなくなっていた。絵画や彫刻という、従来のジャンルが疑問視され始めていた時代でした。」

**(「芸術新潮2024年5月号」〜

「私のデ・キリコ3 田名網敬一「今日も私はキリコの夢をみる」より)

*「私の作品には、しばしばジョルジョ・デ・キリコの作品が登場する。

キリコの名前を聞いて真っ先に思い浮かべるのは、《通りの神秘と憂鬱》という1914年の作品だ。私が幼い頃には、まだ輪回しという遊びがあった。自転車の車輪を棒で転がすシンプルな遊びだが、これが意外と難しい。このキリコの作品は、光と影のコントラストで左右に描かれたアーチ状の回廊をもつ長い建物の間を、輪回しをする少女が駆け抜けている情景を描いたものだ。一見すると少女が平和そうなこの光景を一気に不安にさせているのは、奥から伸びてくる大人の男のものと思われる大きな人影である。どうやらその主は人ではなく彫像らしいということは後で知ったのだが、そのことがなぜか余計に恐ろしい。私はいつの頃からか、この作品の前後のストーリーを想像することが癖になってしまった。」

**(長尾天『ジョルジョ・デ・キリコ』より)

*「二〇世紀の芸術、特に大戦間の美術について考える場合、シュルレアリスムを欠かすことはできない。そして、シュルレアリスムの美術史上の位置づけを明確にしようと試みる場合、一つの大きな問題となるのがジョルジョ・デ・キリコとの関係である。主に一九〇九年(あるいは一九一〇年)から一九一九年にかけてデ・キリコが描いた形而上絵画[pittura metafisica]と呼ばれる特異な作品群が、シュルレアリスムに大きな影響を与えたことはよく知られている。だが一方でアンドレ・ブルトンをはじめとするシュルレアリストたちは、一九一九年に「技術への回帰」を宣言して以降のデ・キリコの作品を厳しく批判し、このために両者の関係が断絶したという経緯がある。」

*「デ・キリコの形而上絵画は、「神の死」のニヒリズムの極限形としての永遠回帰する世界を表現している。とすれば、形而上絵画を「予言装置」とみなすことはそれほど不自然なことではない。永遠に回帰する時間において、未来は既にあった過去であるからである。また「神の死」のニヒリズムは、世界の背後に仮構された「真の世界」を廃棄することで、世界の無限の解釈可能性を開示する。だからこそ形而上絵画は、「現代的神話」あるいは「新しい神話」という、世界に対する新しい解釈への期待を喚起する。さらにデ・キリコは夢の形而上的現実性を信じ(ここで夢と現実が超現実に解消されるという『シュルレアリスム宣言』の一文を思い出すこともできる)、それを子どもの精神に近づける。そして(・・・)《子どもの脳》が示すのは「神の死」だが、それは同時にフロイト的な意味における「父の死」ともなりうるのである。このように考えれば、シュルレアリスムはデ・キリコの形而上絵画の根本をなすものにある意味で触れていたと言えるだろう。

では両者が断絶したのは何故か。(・・・)それはデ・キリコの作品がもはや「予言装置」たりえなくなったからと言えるかもしれない。」

*「デ・キリコは、過去の巨匠たちが実際には油彩を用いていなかったのだと熱心に語る。確かに永遠回帰において過去と未来は等価であり、そこに古典回帰への理論的根拠を見出すことも不可能ではないように思われる。だがニーチェによれば、「神の死」のニヒリズムの極限形こそが永遠回帰なのであり、そこには固定された「真実」は存在しない。ところがデ・キリコは古典絵画や「技術」を固定された「真実」とし、過去の巨匠たちという「父たち」と同化することで、円環する時間を止めてしまったのではないか。(・・・)《子どもの脳》は、デ・キリコ自身の願望の予言としても機能していることになる。エディプス的葛藤を抱えたデ・キリコにとって、死んだ父とは自身が殺そうとした父でもあり、その罪悪感は同時に父との和解と同一化へとデ・キリコを向かわせる。だが失われた父と同一化した息子デ・キリコと、もう一方の息子たち、シュルレアリストたちは程なくして断絶することになる。」

*「ニーチェとショーペンハウアーを理論的根拠とする形而上絵画は「生の無意味」、つまり形而上学的「真実」の不在を描く。そして形而上学的「真実」の不在を暴かれた世界は、無限の解釈可能性を開示する。だからこそシュルレアリスムは形而上絵画を予感や「期待への誘い」の場、一つの予言装置とみなしたのである。

だが形而上的「真実」を欠いた世界は、同時に無際限な自己投影の場ともなりうる。ニーチェはその狂気において歴史上の様々な人物と同一化することにより、世界の無限の解釈可能性をその身をもって生きたが、それは同時に自我肥大の結果でもあった。デ・キリコもまた自我肥大の結果(と筆者には思われる)、自身を古典絵画の巨匠たちに連なる天才とみなすことになる。

それは「生の意味」の空虚あるいは「神の死」の空虚に、再び「絵画」や「マティエール」という「真実」を挿し入れることである。そのとき形而上絵画が開示した世界の無限の解釈可能性は、「絵画」や「マティエール」という「真実」に整序され、失われる。

さらに「神の死」の空虚に「真実」を挿し入れるというデ・キリコの身振りは、死んだ神=父との和解を意味する。「技術への回帰」とはまさに古典絵画の「父たち」と自らを同一化することであり、その背景には早逝した父と同一化したいというデ・キリコの欲望が垣間見える。

こうしてデ・キリコは自らを天才という特権的主体に変える。それは形而上絵画とシュルレアリスムに通底する客体の問題を放棄することであり、形而上学的外部を持たない内在的世界に向けられた反形而上学的遠近法を捨て去ることだった。」

*「西洋美術史において絵画が常に「真実」を志向してきたとすれば、デ・キリコは形而上絵画によって「真実」なき真実を描いた、ある意味で最後の画家である。だからこそシュルレアリスムにおいて絵画はもはや固有の問題とはなりえないのであり、そこで問題となるのは「神の死」を描くことではなく、「神の死」の後を生きることとなる。」

*「「神の死」を描くことから、「神の死」の後を生きることへの移行、これがデ・キリコとシュルレアリスムの接続と断絶を規定する内的論理である。勿論、死んだ神が再び目を覚ます可能性は常にある。しかし、だからこそ超越性に抗して生きることはどのようなことか、その身振りを示すサンプルとして、シュルレアリスムの実践はその意味を持続させると言えないだろうか。」

*「「神の死」を記号の問題として捉えた場合、世界を構成するシニフィアンとシニフィエの連鎖の究極的な収束点が「神」であり、この収束点が失われた状態が「神の死」ということになる。そして、西洋近代美術における「神の死」の問題は、一九一〇年代にキュビズム、形而上絵画、レディメイドという三つの形で露わになる。キュビズムにおける「神の死」とは記号システムとしての遠近法の死である。デュシャンのレディメイドにおける「神の死」とは、世界の真実としての美術の死である。そしておおまかに言ってキュビズムから抽象芸術が、形而上絵画からシュルレアリスムが、レディメイドからコンテンポラリー・アートの系譜が生じることになる。

抽象芸術では、死んだはずの神が絵画の「真実」に位相変化して生き残る。コンテンポラリー・アートは、ニーチェの命題をパロディ化し、あらゆるものを美術に変える。偶像崇拝的でも偶像破壊的でもあるこれらの美術は、多かれ少なかれ、結果として「神の死」を隠蔽する。

一方、シュルレアリスムは、形而上絵画から「世界の無限の解釈可能性」という側面を受け継ぐことで、「神の死」以後の美術の特異な例となる。「神の死」以後の世界を無限にサンプリングしていくことがシュルレアリスムの実践であり、だからこそそこには単一の様式や意味は必要とはならない。個々人が自らの「現実」を発見し、世界が無限の解釈を孕んでいるということを、互いに隔たったサンプル=実例によって示していくこと、そうすることによって「世界に対して開かれた窓」であり続けることが、シュルレアリスムの条件の一つなのである。」