高橋睦郎「谷川俊太郎という孤独」(日本経済新聞 2024年11月21日付)

☆mediopos3658(2024.11.24.)

谷川俊太郎が亡くなった

高橋睦郎の弔辞

「谷川俊太郎という孤独」が

日本経済新聞(11/21)に掲載されている

河出書房の日本文学全集29『近現代詩人』で

とりあげられている詩人のなかでも

現代詩において最重要なのは

(選者は編者の池澤夏樹)

長編詩がとりあげられている

入沢康夫(『わが出雲・わが鎮魂』)

高橋睦郎(『姉の島』)

そして谷川俊太郎(『タラマイカ偽書残闕』)だろうが

入沢康夫はすでに数年前に亡くなっていて

なかでひとりになってしまった高橋睦郎が

谷川俊太郎をどのようにとらえているか

弔辞ではそれが簡明に語られている

谷川俊太郎は亡くなる数日前に

新しい作品を書いているそうだ

そのことからもわかるように

死の直前まで「明晰なまま」だった

おそらく多くのひとが同意するだろうが

高橋睦郎は「国民詩人の名にふさわしい存在は

谷川俊太郎を措いては無い」としている

そして「谷川俊太郎を国民詩人たらしめているものは、

その作品の明晰さ」であり

「どの詩行、どの措辞を見ても、晦渋なところは一つもない」

しかも「その作品自体が平明かといえば、決してそうでは」く

「必らずその芯に明るい謎のようなものが残り、

これが作品の魅力に」なっているという

そしてその「明るい謎」は

「詩人谷川俊太郎その人のありように起因」している

「表向きつねに万人に対して付き合いのいい谷川だが、

自分の周りに見えないバリアのようなものがあって、

そこから内に入ることを許さない。」

「詩人谷川俊太郎の詩に通底するテーマは愛だろうが、

谷川自身は実人生で誰をも、たぶん自分自身をも

愛したことがないのではないか。」と

そしてそのことは

「谷川俊太郎に限った問題ではなく、

詩人全体の、いや人間存在そのものの問題で、

人間たるものはほんらい厳密な意味では誰をも、

たぶん自分自身をも愛せない存在なのではないか」

「この、いわば本来的な愛の不可能性から、

宗教も、哲学も、さらには芸術も発生」しているにもかかわらず

「その自覚を欠きがちの現代日本という風土にあって、

そのことを誰よりも過敏に感じていたのが

詩人谷川俊太郎なのかもしれない。」

そう高橋睦郎はとらえている

そして谷川俊太郎の

本当の事を言おうか

詩人のふりはしてるが

私は詩人ではない

という「鳥羽」からの三行を引いているが

谷川俊太郎の第一詩集『二十億光年の孤独』の

「孤独」という言葉に象徴されているように

「自分が詩人であり自分の書くものが詩であると

信じて疑わない詩人たちの中にあって、

自分が詩人ではなく自分の書くものが

詩ではないという自覚のもとに、

それでも書きつづけずにはいられなかったのが

谷川俊太郎の孤独なありようであり、

その孤独こそが谷川が真の詩人だった理由だと、

逆説的に言うことができるだろう。」と評している

谷川俊太郎の「私は詩人ではない」という「孤独」の意識は

高橋睦郎が文化功労者に選ばれ文化勲章も受章しているのに対し

谷川俊太郎は国家から授けられる賞や勲章を拒み

芸術選奨すら受賞を断っているところに典型として現れている

「詩人なんて呼ばれて」にもこんな表現がある

本当は呼ばれたくないのです

空と呼ばれなくても空が空であるように

百合という名を知る前に子どもが花を喜ぶように

私は私ですらない何かでありたい

また思い出されるのは歌曲にもなっている(曲/木下牧子)

「しぬまえにおじいさんのいったこと」というこんな詩

わたしは かじりかけのりんごをのこして

しんでいく

いいのこすことは なにもない

よいことは つづくだろうし

わるいことは なくならぬだろうから

わたしには くちずさむうたがあったから

さびかかった かなづちもあったから

いうことなしだ

わたしの いちばんすきな人に

つたえておくれ

わたしは むかしあなたをすきになって

いまも すきだと

あのよで つむことのできる

いちばんきれいな はなを

あなたに ささげると」

まるでじぶんでじぶんに捧げている

そんな詩のようだ

■高橋睦郎「谷川俊太郎という孤独」

(日本経済新聞【文化欄】2024年11月21日付)

**(高橋睦郎『谷川俊太郎という孤独』より)

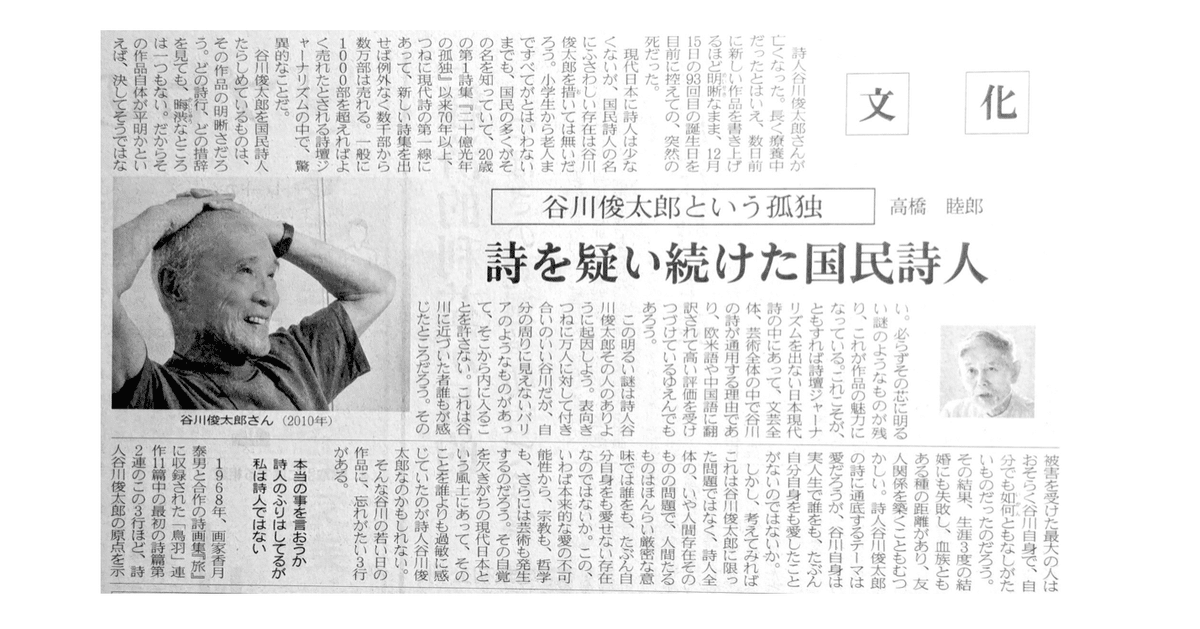

*「詩人谷川俊太郎さんが亡くなった。長く療養中だったとはいえ、数日前に新しい作品を書き上げるほど明晰(めいせき)なまま、12月15日の93回目の誕生日を目前に控えての、突然の死だった。

現代日本に詩人は少なくないが、国民詩人の名にふさわしい存在は谷川俊太郎を措(お)いては無いだろう。小学生から老人まですべてがとはいわないまでも、国民の多くがその名を知っていて、20歳の第1詩集『二十億光年の孤独』以来70年以上、つねに現代詩の第一線にあって、新しい詩集を出せば例外なく数千部から数万部は売れる。一般に1000部を超えればよく売れたとされる詩壇ジャーナリズムの中で、驚異的なことだ。

谷川俊太郎を国民詩人たらしめているものは、その作品の明晰さだろう。どの詩行、どの措辞を見ても、晦渋(かいじゅう)なところは一つもない。だからその作品自体が平明かといえば、決してそうではない。必らずその芯に明るい謎のようなものが残り、これが作品の魅力になっている。これこそが、ともすれば詩壇ジャーナリズムを出ない日本現代詩の中にあって、文芸全体、芸術全体の中で谷川の詩が通用する理由であり、欧米語や中国語に翻訳されて高い評価を受けつづけているゆえんでもあろう。

この明るい謎は詩人谷川俊太郎その人のありように起因しよう。表向きつねに万人に対して付き合いのいい谷川だが、自分の周りに見えないバリアのようなものがあって、そこから内に入ることを許さない。これは谷川に近づいた者誰もが感じたところだろう。その被害を受けた最大の人はおそらく谷川自身で、自分でも如何(いかん)ともなしがたいものだったのだろう。その結果、生涯3度の結婚にも失敗し、血族ともある種の距離があり、友人関係を築くこともむつかしい。詩人谷川俊太郎の詩に通底するテーマは愛だろうが、谷川自身は実人生で誰をも、たぶん自分自身をも愛したことがないのではないか。

しかし、考えてみればこれは谷川俊太郎に限った問題ではなく、詩人全体の、いや人間存在そのものの問題で、人間たるものはほんらい厳密な意味では誰をも、たぶん自分自身をも愛せない存在なのではないか。この、いわば本来的な愛の不可能性から、宗教も、哲学も、さらには芸術も発生するのだろう。その自覚を欠きがちの現代日本という風土にあって、そのことを誰よりも過敏に感じていたのが詩人谷川俊太郎なのかもしれない。

そんな谷川の若い日の作品に、忘れがたい3行がある。

本当の事を言おうか

詩人のふりはしてるが

私は詩人ではない

1968年、画家香月泰男と合作の詩画集『旅』に収録された「鳥羽」連作11篇中の最初の詩篇第2連のこの3行ほど、詩人谷川俊太郎の原点を示しているものはない。自分が詩人であり自分の書くものが詩であると信じて疑わない詩人たちの中にあって、自分が詩人ではなく自分の書くものが詩ではないという自覚のもとに、それでも書きつづけずにはいられなかったのが谷川俊太郎の孤独なありようであり、その孤独こそが谷川が真の詩人だった理由だと、逆説的に言うことができるだろう。この逆説、いや正説が無意識の共通理解のうちに、谷川俊太郎を国民詩人にしたのだとしたら、現代日本の国民も捨てたものではない。」