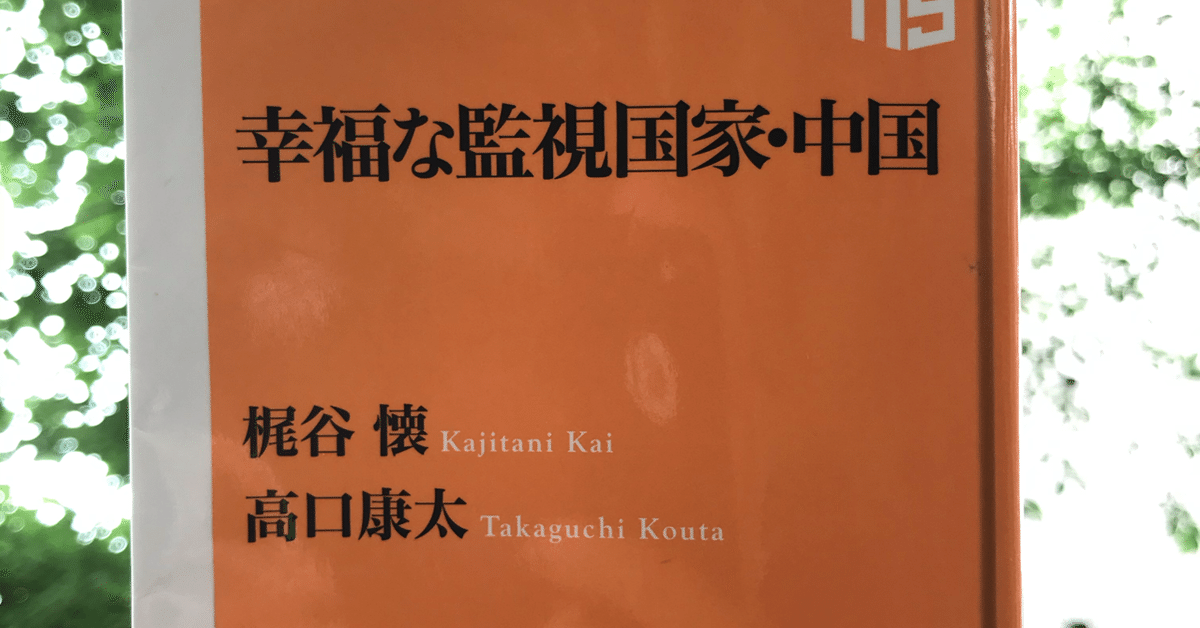

幸福な監視国家・中国:極私的読後感(38)

本書は昨年(2019年)の8月に刊行されてから、大変話題になり、かつ其の後起きたコロナ禍への中国の対応/管理手法の一つとして個人情報を国が使って監視したことから、さらに注目された本だ。

これについては否定的な視点はありつつも、実は昨今(特にコロナ禍以降)の日本においても、このような手法を肯定的に捉える風潮が強まり始めていることは、政治を司るもののみならず、国民の側にもメリットがあるわけであって、その点を、中国ではどのように捉えられているのか?ということを理解しなければ、この『幸福な監視社会・中国』というテーマを理解したことにはならない。むしろ、この点こそが『幸福な』と付く理由であり、中国に限った話ではないことを物語っており、これこそが、本書の優れて今日的な評価を高めている理由だと、私は理解している。

さて、本書の主題である"国家による個人情報の監視システム"については、正確に(中国で)何が為されているのか?を把握している人は少ない、と著者は説く。

それは、我々読者側が持っている「先入観」による視界の歪み、正確な情報の欠乏、及び、システムの実装のスピードがあまりに早くて専門家でさえ状況を追い切れていない、などがあると言う。

最初に挙げた「先入観」は、『中国の社会体制が普遍的人権や議会制民主主義、法の支配と立憲主義といったいわゆる「普遍的価値」にもとづくものとは根本的に異なるため、変化の激しいテクノロジー、特に「監視社会」に関係するそれが、一体どう使われるかわからないという「不確実性」に対する漠然とした恐れ(p.18)』が、我々に先入観を持たせてしまっており、かつ、昨今議論されている『中国のような権威主義的な国家こそ、これからのAI+ビックデータの時代で覇権を握るだろう、という言説がそれなりの説得力を持って展開それ始めていること(p.18)』もそれらを補強し、さらにコロナ禍で中国政府が見せた"鮮やかな情報管理"が、それらを確信に近いものとして多くの人に印象付けたと言えるだろう。

”第5章:現代中国のおける「公」と「私」”において、著者は次のような視点を提示する。

それでは、中国のような権威主義的な国家における「監視社会」化の進行は、やはり欧米や日本におけるそれとはまったく異質な、おぞましいディストピアの到来なのでしょうか。筆者は、このような問題を考察する上で、私利私欲の追求を基盤に成立する「市民社会(経済社会)」と、「公益」「公共性」の実現をどのように両立させるのかという、いわゆる「市民的公共性」に関する議論を深めることがとても重要だ、と考えています。

(p.140)

この「市民的公共性」というのを、為政者(いせいしゃ:政治を行こなう者)側の視点で言えば「統治の原理」や「治安の基本・前提」のような話になるだろう。(この「市民的公共性」は、語れば長くなるので別の機会に譲るが、かのハーバーマスの主要テーマでもある。以下の一節を参考までに引用しておく)

崩壊する公共性

19世紀までは国家と社会は分離していたために市民的公共性は国家から自律していた。だが19世紀に労働組合と労働者政党が組織され、また参政権の下方拡大が実現されると、多くの労働者の代表が議員となる。労働者政党は貧困からの解放を掲げ、社会権の確立を目的とする政策実現を進めたために、20世紀には労働法、社会保障法により福祉国家を実現した。これは市民的公共性に大きな変化をもたらすことになり、人びとは行政サービスの受益者となったために批判的理性を以って政府に主体的に向き合うことができなくなった。公共性への参加の自由は受益と消費の自由に変容してしまったのである。

政治過程では大衆に対して社会集団、政党、行政機構、報道機関が働きかけており、本来の公共的論議よりも、大衆の感情や利益に働きかけることによって民主政治での多数派の支持を得ることが可能となる。そうなればハーバーマスは公共性の本質である議会の機能も喪失し、議会は討論ではなく利害調整の場になると指摘する。市民的公共性においては議員は国民全体を代表するものとされていたが、大衆デモクラシーの下では政党の支持母体に命令される対象となる。議会の討論は論理的な説得ではなく有権者に向けた示威や印象を与えるための劇場となる。参政権の拡大は結果的に批判的な審議能力の低下をもたらしたのである。

(Wikipedia "公共性の構造転換"の"崩壊する公共性”の項より抜粋")

この引用、特に後半部分は、とても胸が痛いというか、今の政治状況が強く当てはまるために、多くの人にとっては、それらを鮮やかに乗り越える中国のような権威主義的な国家が、殊(こと)の外(ほか)優れて見える、という仕掛けになっているように、私には思える。

その上で、”第6章:幸福な監視国家のゆくえ”にて「功利主義(こうりしゅぎ : utilitarianism)」というキーワードを取り上げて解題を進める。

さてこの「功利主義」、『行為や制度の社会的な望ましさは、その結果として生じる効用(功利、有用性、英: utility)によって決定されるとする考え方 (Wikipediaより引用)』とあるが、これを別の言い方をすると「最大多数の最大幸福」というベンサムの命題があるが、この考え方は、特にビジネスパーソンにとっては親和性が高く、また、本書の主題である「監視社会」とも親和性が高いということは、次の一節の引用で十二分にご理解頂けると思う。

つまり、個人の属性や行動パターンによって反社会的行動を取りそうな人たちに対しては、あらかじめ行動の自由を奪っておくことが、違法行為を犯して刑務所に入れられる可能性を減らすので、むしろその人たちのためになる、というわけです。(p.172)

そして”第7章:道具的合理性が暴走するとき”において、この仕組を最大限生かしている事例として、現在も中国政府が世界各国から非難を浴びている、新疆ウイグル自治区における再教育キャンプの実態について取り上げている。

これは、ウイグル族住民の個人情報のみならず、生体情報(DNAや虹彩のデータ、話し声や歩き方)まで収集して監視網を強化し、かつ、再教育キャンプにて思想矯正を行うという、「現代の民族浄化」とでもいうべき実態について挙げた上で、これら監視システムの道具としての合理性を突き詰めていくと、こういう”暴走”ともいうべき人権無視の状態が生じることに警鐘を鳴らす。

このように否定的な視点はありつつも、実は昨今(特にコロナ禍以降)の日本においても、このような「功利主義」と「監視社会」を肯定的に捉える風潮が強まり始めていることこそが、本書の書名に『幸福な』と付く理由である、と、私は解釈している。

本書には、結論は無く、以下のまとめの言葉がある。

これらを踏まえた上で、私達はどのようにすればよいのでしょうか。月並みかもしれませんが、やはり重要なのは、テクノロジーの導入による社会の変化の方向性が望ましいことなのかどうかを、絶えず問い続ける姿勢をいかに維持するかということに尽きると思います。(p.239)

本書を読んで語りたいことは多々あるが、この中国の監視システムを「気持ちが悪い」と言いながらも、その基盤があって生ずる便益を羨望(せんぼう)する私達自身が、果たしてどのような社会を望むのか?という問いを投げかけられているのだ、と私は理解する。

そして、このようなテクノロジーの発展というものについては、『確かにテクノロジーを敵視して、その導入を拒むのは「ラッダイト運動」(産業革命期のイギリスで起こった機械の破壊運動)の頃から繰り返されてきたことであり、同じことは監視技術の導入についても言えるでしょう。(p.239)』と喝破している。

そうなのだ、我々は、いずれこれらを、喜んで受け入れていくのだ。今持っているこれら社会システムへの嫌悪感を忘却した上で。