泌尿器系と生殖器系の歴史から東洋医学の「腎」について考える

こんにちは、hanaこと玻名城です。

今回も「東洋医学の捉え方」として表題について考えていきます。

「臓器の歴史(発生学)」から東洋医学の「腎」について迫っていけたらと思います。

1.腎臓の歴史

毎回になりますが、臓器の歴史を振り返るには、「発生学」と「比較解剖学」です。

生物はアメーバのような単細胞生物から始まり、大海原で魚類に進化し、両生類で上陸へと近づき、上陸後に爬虫類、鳥類、哺乳類へと進化したといわれています。

そして胎児は、母体の中でこの生物の個体発生の過程を経ているといわれます。

※【発生学】生物の個体発生を研究対象とする生物学の一分野。医学では胎生学ともいう。(デジタル大辞典)

※【比較解剖学】各種生物の器官の形態・構造を比較し、系統上の類縁関係について研究する形態学の一分野。(デジタル大辞泉)

■腎臓の歴史■

脊椎動物において腎臓ははじめくびの部分(前腎)にありました。やがて魚類・両生類では、胸のあたりに下がり(中腎)、陸上動物では腹部まで下りてきます(後腎)。

進化の過程において、両生類の頃は造血機能を持っていたりしていましたが、基本的に、血液中の老廃物を腎臓で尿に変え、尿路を通り外へ排出する。という機能を行っていました。

現在もその機能は変わりありませんが、その進化において生殖器系との関わりを見逃せません。

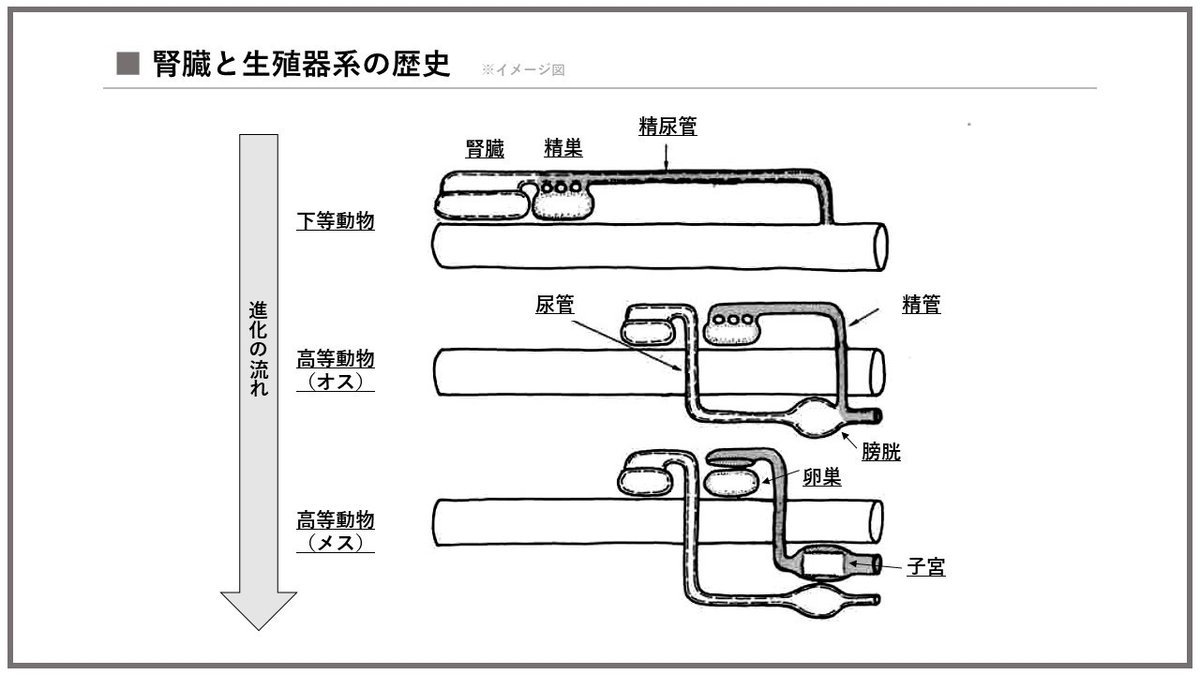

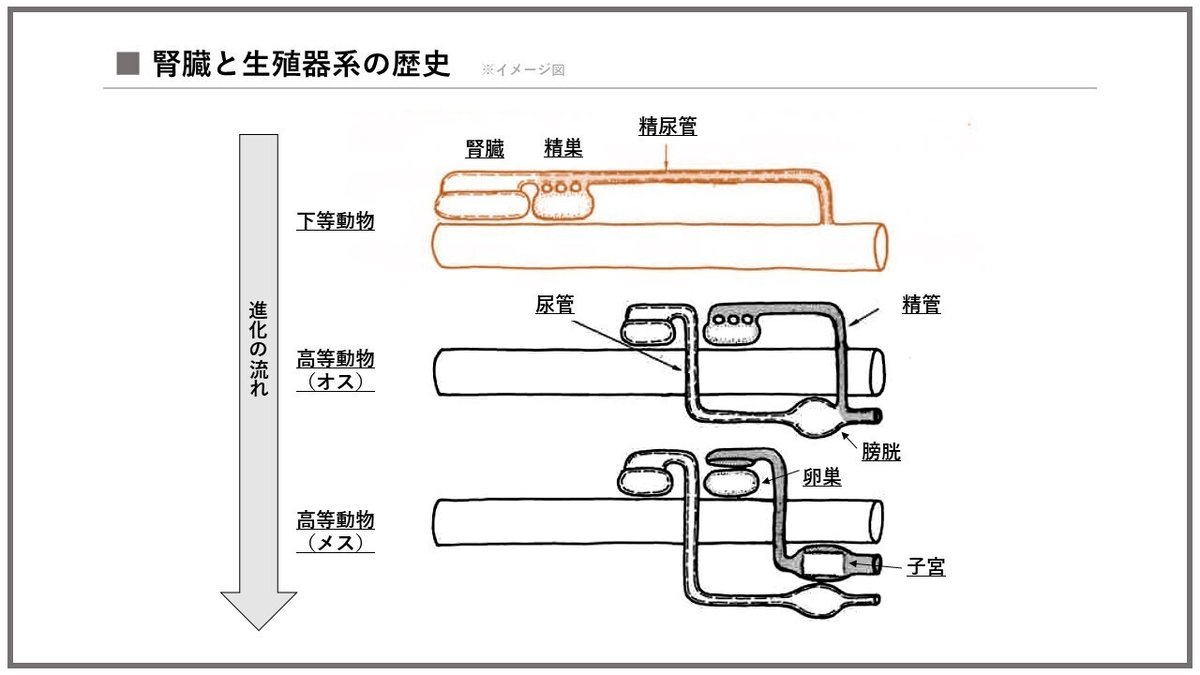

■泌尿器系と生殖器系■

下等動物の頃、腎臓が生成した尿は、体外に直接排出することは無く、腸管に排出していました。

その腸管へ排出する管を利用して腸管に排出していたのが、精細胞(精子や卵子)です。

精巣や卵巣で生成された精細胞を腎臓で生成された尿と一緒に腸管に排出し、最終的には糞も一緒に体外へ排出していました。

※魚や鳥の肛門は、これに近い形態になっています。

■生殖器系の分化■

進化に伴い、尿や精細胞(精子や卵子)が腸管へ排出する形から、独自に体外に尿管や精管(卵管)を通して排出するようになります。

腸管を通じた排出から、尿管や卵管(精管)を分離させ独自に体外に排出させる。ヒトが行っている尿や精細胞の排出の原型が出来上がることになります。

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜

200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?