【園館等訪問ルポ】ネイチャー・トレイルへの招待――富山県自然博物館 ねいの里/富山県鳥獣保護センター(富山県富山市)

富山市の中心部から西よりの婦中地域に、「ねいの里」という愛称の自然博物館があります。

富山市内では、放飼場内だけではなく園内に残された自然の発見を促す取り組みを大きな特色とする市立の動物園「富山市ファミリーパーク」が、都市型の園館よりも「自然」の側に一歩深く踏み込んだ施設として知られています。

しかし県立の「ねいの里」は、自然博物館という、動物園とは少し異なる位相から「自然との向き合い方」を深く踏み込んで発信していました。

館内に入ると、富山県内の生物相が剥製で表現されています。一部の剥製には触れることもできます。食物連鎖のある生物相の包括的な概観をコンパクトかつ立体的にまとめることは動物園の放飼場では難しいため、自然博物館が大きな強みを発揮する展示分野と言えそうです。

ニホンザルについての基礎知識を概説したコーナーでは、富山県内でも、野生ニホンザルの生息域が40年間で変遷していることが紹介されています。

動物園・水族館の解説パネルには大抵目の前で暮らす生きものの本来の生息地について記述がありますが、野生動物の生息実態が流動的なものであり、環境条件によって変化していくことについての詳しいフォローがあるのは自然博物館ならです。

富山県では市街地でもしばしばクマが目撃されていることから、注意喚起の解説には力点が置かれています。「クマっぷ」を通じ最新の目撃情報も逐次更新されており、ヒトとクマとの接触が現在進行形であることを意識させられます。護身グッズとして具体的に何を備えればいいのかも展示されているのは、山間部が近い富山県ならではの特色と言えるでしょう。

またヒトと野生動物との接触が現実に発生している事例として、農業の現場での対応についても解説されています。防衛手段としての電気柵についての展示は、都市部ではなかなか見られないかも知れません。しかし、農作物被害が地域で現実に生じている以上、その対策についての解説は具体的かつ実用的なものとなります。

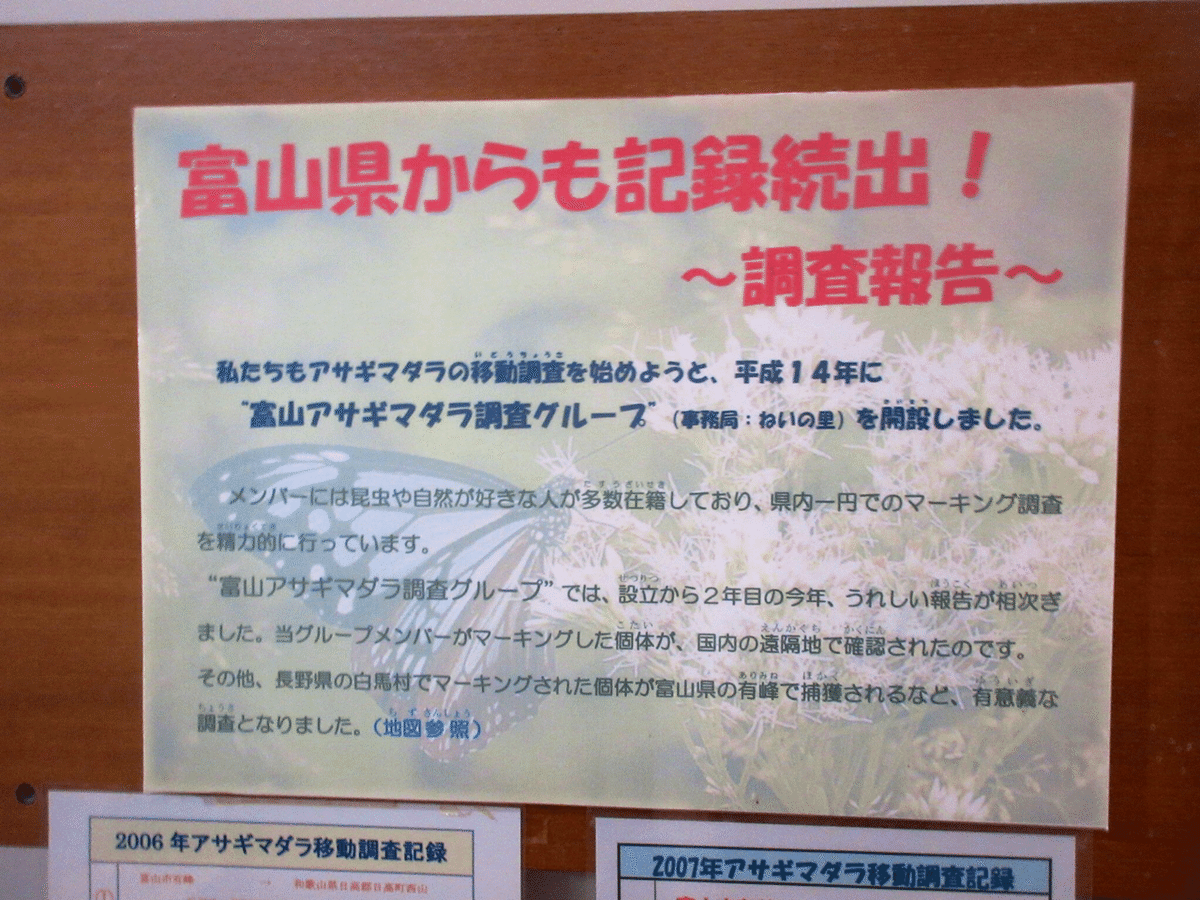

野生動物といかに距離を取りながら生活を営むかについての展示がある一方で、野生動物の研究から得られる発見や地域と地域との連携についての発信も惜しまず行われています。アサギマダラの標識調査についての案内は自然を通じた全国と富山県との繋がりを示している一例です。

展示館の外には、重厚な雰囲気の建物が併設されています。ここは傷病鳥獣を保護収容している「富山県鳥獣保護センター」です。

訪問時には、チョウゲンボウやトビ、ハヤブサといった猛禽類が保護されていました。展示よりも保護飼育と野生復帰が主目的なので、小窓から脅かさないようにして観察します。

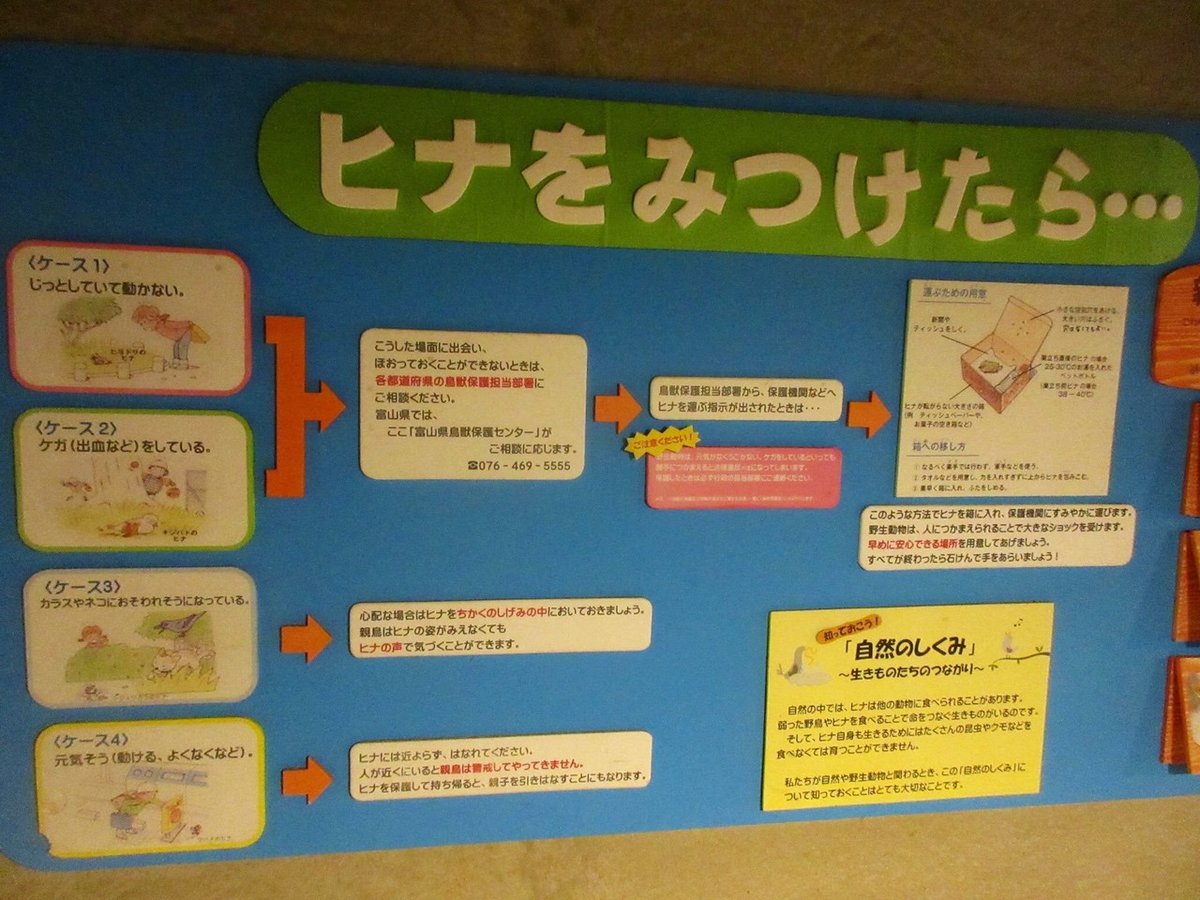

傷病野生動物への介入についての展示が保護室内には掲げられています。野生動物の救護については動物園・水族館でもしばしば解説されていますが、全てを人間の手で保護管理しなくてはならないという考え方をただし、ある意味で自然の摂理に任せる記述には、環境の持つ「人間にはどうにもならない」側面に立ち会ってきた現場からの強いメッセージが伴っています。

すべての命を救うことは出来ないとする一方で、どうしたら人の生活の影響で傷つく野生動物を減らせるかについての問いかけも行っています。保護センターは決して広くはない施設でしたが、とても重たく本質的なメッセージが発信されていました。

「ねいの里」の敷地の大部分には自然保護区に隣接した生態園が広がり、観察のための遊歩道が整備されています。展示館で学んだことを踏まえながら、訪問者は自分の力で目の前に広がる自然をとらえ、解釈し、理解していくことが求められています。

ビオトープは規模が大きく、近くの水辺ではホクリクサンショウウオの保全活動も行われていました。

展示館の裏手にも、野鳥の巣箱やモリアオガエルの産卵池が整備されています。

紅葉の季節で、木々は鮮やかに色付いていました。雑木林の環境保全のために間伐を行い、炭焼きも行われているようです。

ネイチャー・トレイル(nature trail/educational trail)という考え方があります。単なる行楽目的のハイキングではなく、保全活動の現場を整備された遊歩道から実際に歩きながら地域固有の自然を確かめていくことで、知識偏重ではない環境教育に資するという観点から20世紀初頭に提唱された概念です。過去の記事で紹介した富山市ファミリーパークの「ふるさとの小路」や「とんぼの沢」も園内での生体展示を踏まえたネイチャー・トレイルを行える遊歩道と言えるでしょうし、この記事で見てきた「ねいの里」にいくつか整備された散策コースも、自然博物館での学びを踏まえたネイチャー・トレイルのフィールドと言えそうです。

都市に暮らす人々にとっては動植物園・水族館の存在が「自然への窓」となっていることは、これらの施設の存在意義を巡る議論で繰り返し言及されています。では、「自然の有り様を魅せる」門口を越えて、さらに実践的な保全の現場へと途切れることなく人々の関心を導いていくにはどうしたらいいのか。(特に大都市に位置する)動植物園・水族館と、自然博物館・自然史博物館・国立公園では、発信する自然の在り様とその捉え方に重なっている部分と異なっている部分があるかも知れない、という気付きについて、この記事では繰り返し触れてきました。

しかし、ネイチャー・トレイルを一例とする自然体験(nature experience)のプログラムを通じ、動植物園・水族館と、国立公園や自然博物館が連携を強化できる余地は、決してゼロではないのではないでしょうか。紅葉した木々の間を歩き汗をかきながら、私はそんな可能性を感じていました。