解雇は時代遅れの管理だ

この記事を読んであなたが得られるかも知れない利益:解雇なしを中心とする経営の是非。職を失うことの現代的深刻さ。職を失った人間が再スタートするためには正しいプロセスがあること。法的な正しさと、社会的な正しさの違い。

人的資源管理はこの本がいい

新潟プロレスのことでお話しましたが、よい教科書を持つという話の続きです。

HRM(人的資源管理)では、僕はこの本がいいと思っているんです。

Living Through Job Loss (直訳すると「仕事喪失を通じて生きる」ですかね)というタイトルで、心理学者のアン・カイザー・スターンズ(Ann Kaiser Sterns)博士が、1995年に書いた本です。

実はこの本は20年くらい、いやそれ以上かな、僕の本棚にほとんど未読のまましまってあって、そんな本を今更教科書にするとは何事だと、読者の皆さんに怒られることを承知の上なのですが。

なぜかというと、時代の流れです。

時代は、ある意味弱者の時代だと思うからです。

弱者の最も象徴的な存在が職を失った人、だからです。

解雇された人たちは、先進的な人たち

現代における職を失った人、は単なるドロップアウトではないんです。

セクハラ、パワハラで痛めつけられた人。資本主義的な価値観、勝つことが善だと考えることができない人、倫理に反してまでお金儲けができない人、人間関係が苦手な人、LGBTに属し職場から差別されている人、などなど、昔にはなかった、もしくは表面化しなかった問題を抱えている人たちが、職を失うケースが世界的に増えているのです。

そういう人は昔は、メインストリートから外れた落ちこぼれ、とみなされていましたが、今はむしろ先進的というか、少なくとも現代の痛いところをついている、提言者なのです。Woke的と言ってもいい。

僕はかつて20年前、HRMとは何か、という本を書きました。一言で言えば、当時新しい概念だった、新しい人事システム=HRM人的資源管理は、ヒトと環境に優しい体系である、ということです。

その意味で、HRMの流れは、来ています。

それは多様性への流れであり、ジェンダーを含めたあらゆる差別というよりも差異を認める社会、職場を実現するという流れです。

そんな流れの中にあって、もっとも避けるべきなのが、解雇です。

アメリカが日常的にやっている企業理由による解雇、一時的に離職を強要するレイオフなどは、法的には適切であっても、社会的には不適切だと思います。

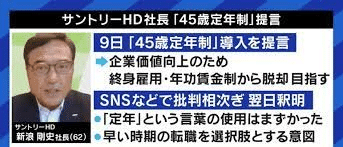

サントリーの新浪剛史社長の「45歳定年説」が話題で、彼自身は「クビを肯定しているわけではない」とおっしゃっていますが、ちょっと強者の理論過ぎて、今の時代には合わないと考えます。また、新浪論については稿を改めて論じたいと思います。

解雇という社会的リスクは昔より大きい

なぜ、この本をHRMの教科書にするかなのですが、それは企業理由による離職、つまり解雇をしないという前提が、最も今の人的資源管理に必要だと考えるからです。

それはこの本が論じる次の4つの論点が理由です。

1. 解雇されることの心理的ダメージは、PTSDのみならず、その人の人生に大きな暗い影を落とす

2. 解雇されることは、自己否定に繋がり、その負の影響は大きい

3. 解雇されることは、もう一度人生を建て直さなくてはならないことを意味する

4. 解雇されて、職を再び求めることには正しい順序があり、それはなかなか困難なプロセスでもある

この本は心ならずも離職した人、つまり企業からクビを切られた人びとにたいしての直接取材を、著者の心理学者がまとめたものです。一つ一つ切実な苦悩が見て取れます。

流動性論の誤謬

僕もそうだったんですが、アメリカは首切りが簡単で、日本は難しいという意識があります。それは流動性という言葉で肯定されることが多いんですね。

流動性=人が流れること、企業は簡単にヒトをクビにし、ヒトはクビになっても次のところにすぐ決まる。こういう流れが活発な方が、経済が回っていいんだ、という考えです。

日本もこの30年、このアメリカ流の「流動性を高めよ」という論が、すごく幅を利かせてきたと思うんです。

でもこの本を読んで、それは間違いだとわかります。

前述の4つの理由にもありますが、解雇されて「ああそうですか、じゃあ次探すから大丈夫、翌日には見つけるから」なんてアメリカ人だって、そんなにドライに失職を割り切れないのです。

失職のダメージは、日本人と同じじゃないか、いや、むしろアメリカ人のほうがセンシティブなんじゃないか、僕はそう思いました。

心のケアまで企業が面倒を見る時代なのか(も)

そして、本が出て25年経った今は、ますます心の健康が叫ばれている時代です。

大坂なおみ選手の記者会見拒否といった問題が、よくも悪くも大きくクローズアップされる時代です。

アメリカ企業も、法的にはともかく、解雇に関する適切な心理的、社会的ケアなしにクビ切りはできないというのが、最新の経営学=HRMの教えることでもあります。

そういうと、「アメリカは流動性が高いから、つまり企業理由でいつでもクビを切れるから、これだけの経済発展してきたんだ。日本企業は、クビを切れず人材の不良債権を抱えているから、GAFAにやられちゃうんだ」と反論されるでしょう。

見直される「日本的経営」

しかし、日米企業の解雇の難易度に基づく、企業の生産性研究などという論文はなく、流動性云々は企業の強さとは関係がないと思います。

むしろ、もし日本企業がアメリカ企業に比べ、社員のクビを切りにくいとしても、それが日本企業の弱さだとは思えません。

むしろ強さなのかも知れない。少なくとも、この連載で何度も紹介しているwokeの流れからすれば、日本企業は正しく、強い、ともいえるのです。

解雇しないことありき、これが最も新しいHRM=人を中心とする経営学ではないでしょうか。

ちょっと今日は大雑把すぎる議論になりましたので、また後日詳しく論じたいと思っています。

今日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

じゃあ、また明日。

野呂 一郎